最近关于协和“4+4”模式的讨论因为董小姐的热度很热烈,作为协和医大八年制医学院毕业生,也想结合自身经历聊聊看法。 “4+4”模式借鉴海外医学院“本科后学医”的培养思路,本质是用多学科背景为医学赋能。就像我本科三年与北京大学生物系同学共同学习,这种跨学科碰撞已让我受益——而如果当时能接触计算机、心理学、物理学等更多专业,或许更能突破思维边界。试想:计算机思维优化诊疗流程、心理学知识深化医患沟通、物理学原理启发医疗技术创新……这些“跨界养分”,远比“早一两年进临床”更能滋养职业成长。 在八年制体系里,临床介入早晚并非核心差异,本科阶段的多元积累才是长远优势。我曾在大学因英文和计算机兴趣,为后来妇产科领域的探索埋下伏笔;有人将医学与绘画结合,形成独特的医学表达;我在美国的老师Dr. Hon就因为本科学了电子工程后来发明了胎儿监护仪。这些都印证了“专业交叉”的价值。 医学需要深耕临床的“精度”,更需要拥抱世界的“宽度”。“4+4”模式恰恰为筛选创新性医学人才提供了土壤:当手术刀遇上代码、听诊器对话神经科学,这种跨学科的火花,或许正是未来医学突破的关键。 你认为医学教育该更侧重“早临床”还是“宽基础”?欢迎分享你的观点~ @什么是协和4+4

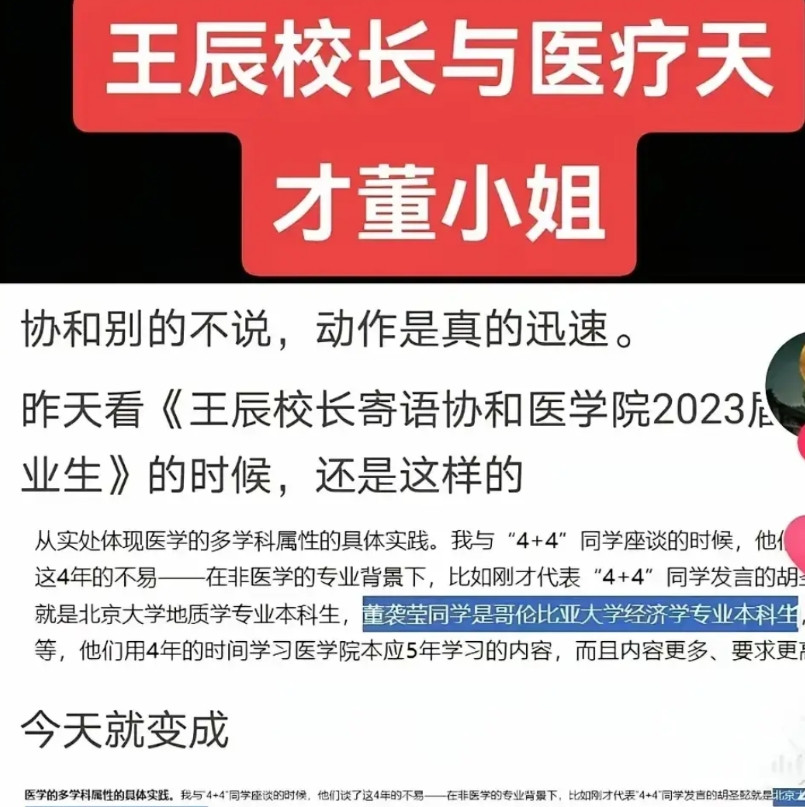

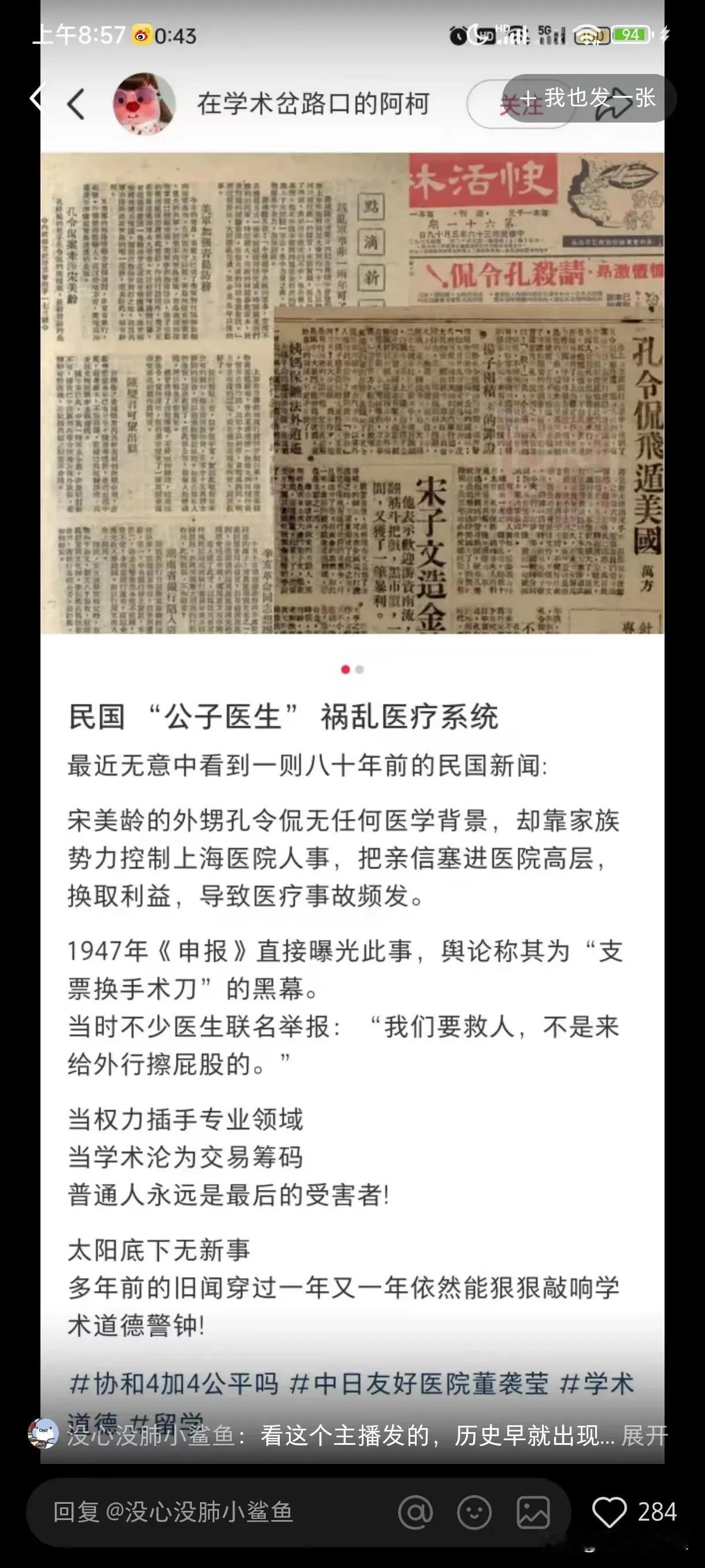

十几年的医学生付出的努力,都抵不过董小姐的两年!董小姐论文在知网已经搜不到了

【10评论】【6点赞】