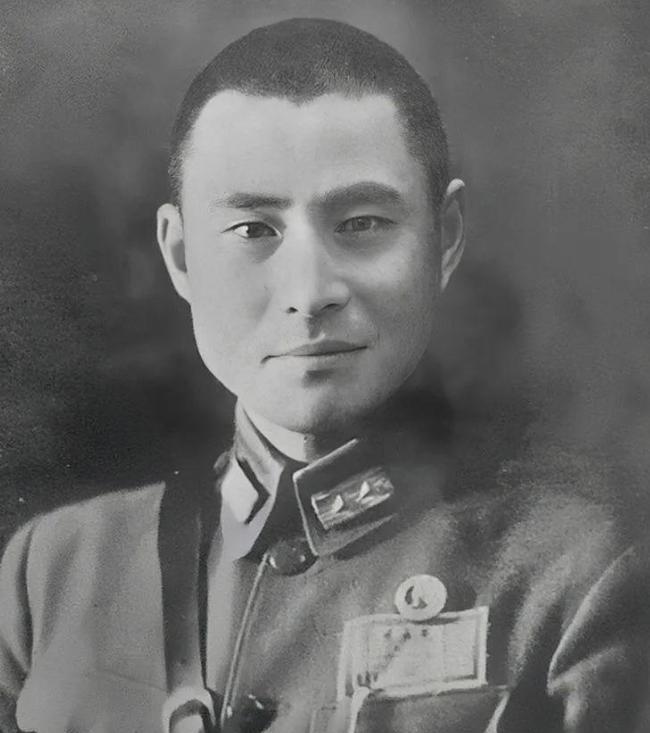

1943年,黄维见军粮发霉还掺着砂石,给何应钦的办公室寄去了一袋,何应钦大怒,派人调查黄维,黄维的顶头上司关麟征也趁机发难。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年,黄维在部队巡视时皱紧了眉头,士兵碗里的饭团一掰就散,隐约还能看到霉点,混着小块石子和砂粒,这不是一日两日的事,前线补给一向紧张,可眼前的劣质军粮早已超出忍受底线。 他心里冒火,把发霉的粮食装入袋中,亲自写了报告,盖上印章,直接寄往南京,收件人是国民党总参谋长何应钦。 黄维并非无名小卒,他出身寒门,却在淞沪会战中表现出色,沉稳果断,赢得蒋介石赏识,被提拔为第54军军长,他关心士兵,亲力亲为,不惧得罪人。 他以为实事求是就能唤起重视,改善前线士兵的处境,可当何应钦拆开那袋军粮,看见满袋霉斑与砂石,脸色顿时阴沉。 这位黄埔系核心人物,统管全国军事调度,把部队粮饷问题摆到他桌面,无异于打脸,他勃然大怒,当即指派专人南下调查,表面是清查军粮问题,实则直奔黄维本人而来。 时任第九战区的关麟征看到风向,心中起了算计,他与陈诚素来不和,而黄维正是陈诚极力提拔的“自己人”,这时落井下石,不但可以借机清除政敌阵营,还能空出兵权,安插自己人上位。 他迅速递交密报,说黄维有吃空饷的嫌疑,还私下煽动官兵不满高层,密报送达后,南京高层震动,何应钦拍板,成立特别小组,对黄维名下账目逐条过问。 军中吃空饷不是秘密,部队编制虚列兵员、虚报伤亡、克扣饷银早已成风,即便中央军内部,也少不了报账注水,黄维治军严谨,确有虚报,但那笔钱悉数投入兵员训练与装备改善,从未进自己腰包。 他接受调查时言辞坚定,公开声明愿以军法处置,如有人能拿出他贪污的实证,立刻伏法,这一番话被调查组原样回报,却让何应钦更加恼火。 事件一路发展至蒋介石案头,蒋对黄维素有好感,知其人品,不愿深究,只是调职处理,他将黄维调往军委会任职,既表面平息风波,也算给所有人一个交代。 黄维对此安排极为不满,愤而辞职,带着妻儿返回家乡,面对亲朋规劝,他言辞凛然,称当下抗战难以为继,正因内耗腐败比外敌更可怕,自己不愿与腐败同行,宁愿耕田度日,也不屈膝为官。 而在他离职后,关麟征果然动作频频,借势将心腹提上54军军长之位,局势未稳,陈诚暗中联络旧部,发动军中高层签名上书,参关麟征一状。 蒋介石看在眼里,心知内斗激烈,一边将军权划归更亲近的宋希濂,一边借机调走关麟征,将54军换帅重新洗牌,自始至终,他未对黄维予以清白澄清,一切处理皆为派系平衡的筹码。 这桩由一袋军粮引发的风波,其实不是食品安全事件,而是一次极具象征意义的政治信号,黄维身正言直,却触碰了高层不愿公开的顽疾,结果被多方合围,在派系斗争中被推下舞台。 他的刚直不阿,本应是抗战军人的标配,却在这个体制中成了格格不入的异类,腐败与内耗吞噬了改革者的勇气,也模糊了是非的边界。 黄维沉寂五年后才被陈诚重新启用,但那桩军粮风波的阴影始终未曾散去,他的人生轨迹,也就此悄然转向。 这个身披荣誉、曾在战场英勇杀敌的将领,在一次“送粮上京”的行动中,成为了庙堂权谋的牺牲品,至死他都未停止对机械与秩序的思索,或许是因为在理性世界里,没有派系,没有虚伪,只有可以计算的公正。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:抗日战争纪念网2018.11.8《黄维,一个将军的“改造”》