上将张震的悼词:“善于组织实施大兵团作战”而且比粟裕的“组织”多出两个字:“实施”!

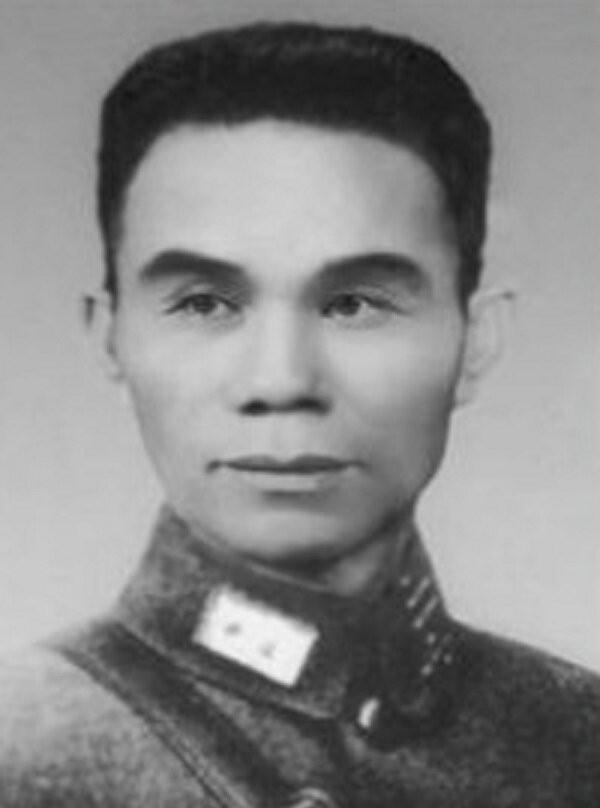

张震,1914年出生于湖南省平江县长寿镇,家境贫寒。家中有两个哥哥和一个姐姐,他是家里的幼子。父亲早逝,家庭生活更显困难。为了生计,张震被送往张继伦家中领养。尽管面临重重困境,张震从小就显现出不平凡的志向与毅力。

年少时,张震在家乡参与了劳动童子团,后因展现出优秀的领导能力与组织才能,14岁被任命为少年先锋队宣传部部长,积极投身于反帝爱国的宣传活动。随着时间推移,他的政治意识与战斗精神日渐觉醒。

1930年,张震决定加入中国共产主义青年团,进而加入了中国工农红军,成为一名红军战士。在红军中,张震初任第五军第二纵队的宣传员,参与多场攻坚战役,如平江、大治和岳州的战斗。他的战斗技巧与军事智慧,使他在同龄人中脱颖而出。

1930年8月,张震参加了第二次攻打长沙的战斗。面对布满地雷和电网的敌军阵地,他体会到战争的残酷与复杂。

当尝试使用古代战术“火牛破阵”未果后,张震领悟到传统战术与现代战争之间的差异,但这并未削弱他的战斗意志。反而,他亲自冲锋,领导战士们继续战斗。最终,在中央军委的指令下,张震带领部队成功撤离长沙.

1934年,在党中央的不当指挥下,红军部队面临国民党军队的严峻包围。此时,红军的突围成为生死存亡的关键。在这一背景下,张震在红军的第五次反围剿战斗中被任命为红十团三营的代理营长,负责守卫关键的蜡烛形阵地。

张震的任务极为艰难,尤其是面对装备精良且仅距数百米的国民党军队。为稳固阵地,张震采取了非常规策略,派遣联络员到敌军阵地游说,成功实现了双方的非暴力协议,即穷苦人不打穷苦人,实现了短暂的双方不射击的状态。

这种微妙的平衡在一次意外的互动后被打破。国民党方面突然宣布将接管防守,随后开始进行道路施工。张震洞察此为敌军的暗示,迅速组织防御并向上级报告情况。

不出所料,敌军在第二天清晨发动了大规模进攻。红军12团5连在激烈的交战中守住了阵地,尽管敌机的轰炸使得局势更加危急。

在敌军如潮水般的进攻中,张震调动7连进行反击,成功击退了敌军,并在消耗了大量炮弹后,接到了中央的撤退指令,带领残部撤离了战场。

此后,张震的勇敢和指挥才能得到了师政委黄克诚的赏识,黄克诚在医院向张震表达了对其战术和勇气的高度评价,并邀请他担任前线参谋。

随着时间的推移,张震在抗日战争中担任新四军游击支队参谋长。在窦楼村的战斗中,他带领着经验不足的新兵与日伪军展开了游击战。

面对新兵的紧张和混乱,张震迅速稳定了阵脚,严格命令不得擅自开火。在敌军接近时,张震亲自操作轻机枪进行反击,直至援军到来,彻底打败了敌人。

1946年,作为华中野战军第9纵队司令兼政委的张震,在江苏省淮安参加重要会议。期间,他感受到战伤旧病的困扰,决定利用空闲时间前往当地的仁慈医院进行体检。

检查结果显示,他的右肩胛下嵌入了一颗子弹,医生建议尽快手术取出。然而,面对内战的迫近威胁,张震选择继续坚守岗位,放弃了住院治疗的机会,表明“大战在即,无暇住院”,选择回到部队。

会议结束后,张震未将此事告知他人,立即返回部队。不久后,内战全面爆发,他领导第9纵队在灵璧县南淮巷与国民党军队展开激战。

在他的领导下,第9纵队屡获战果,先后在灵璧县与大山中的战斗中消灭敌军数百人。随后,在陈毅的统一指挥下,张震参与了多个重要战役,包括两淮、宿北、鲁南等地的激战。

1948年11月,张震晋升为华东野战军副参谋长,与粟裕共同指挥了淮海战役。1949年2月,担任第三野战军参谋长,参与渡江战役以及解放南京、杭州、上海、福州等城市的战斗。

新中国成立后,张震参与筹划解放台湾和东南沿海地区的战斗,并于1952年3月被调任解放军总参谋部作战部部长。

1953年5月,随着抗美援朝战争接近尾声,张震被任命为第24军代军长兼政治委员,赶赴朝鲜前线。他参与指挥了金城战役,这是抗美援朝最后且关键的战役之一,反击了联合国军的进攻。

战后不久,张震在一次车祸中受伤,被迫住院治疗。在医院中,那颗一直伴随他多年的子弹终于被取出。张震并没有丢弃这枚子弹,而是交给妻子保管,作为对家族后代的传承。

张震在其后的岁月中继续效力于国家,直至78岁提出退休,但被邓小平劝留至84岁。在此期间,他严格要求自己及家人,培养了一家四位将军。2015年,张震将军因病逝世,享年101岁。