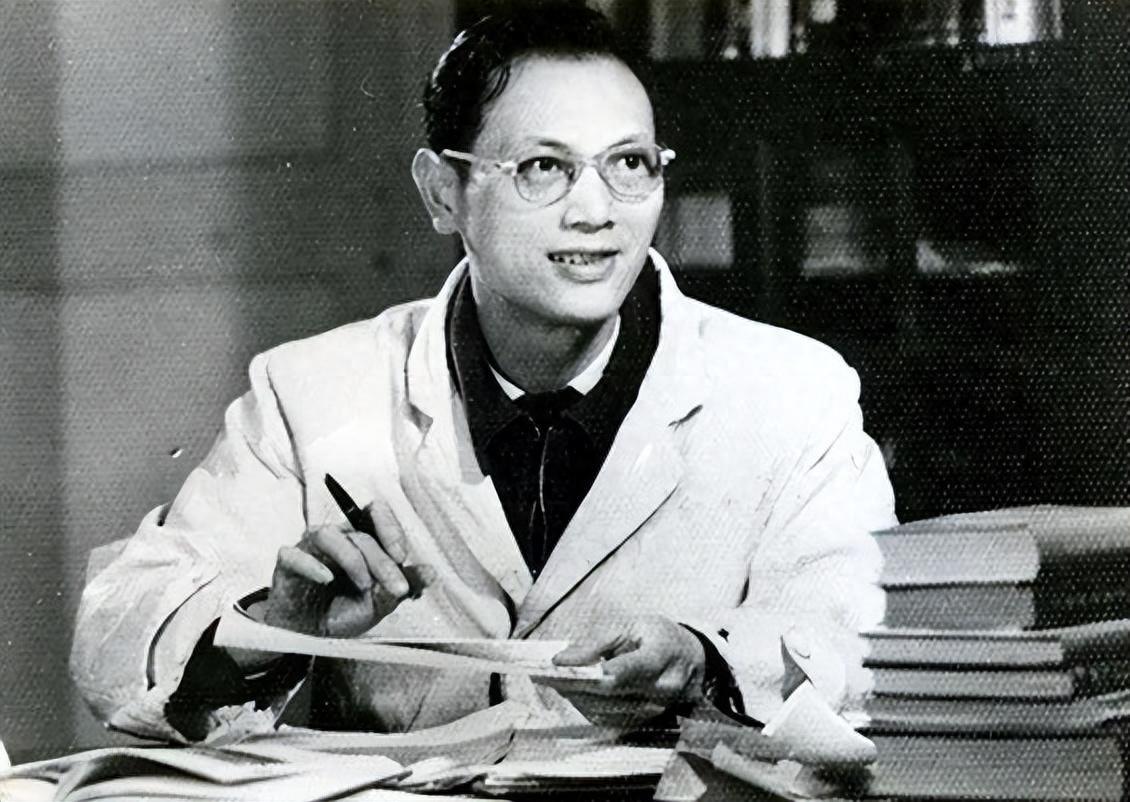

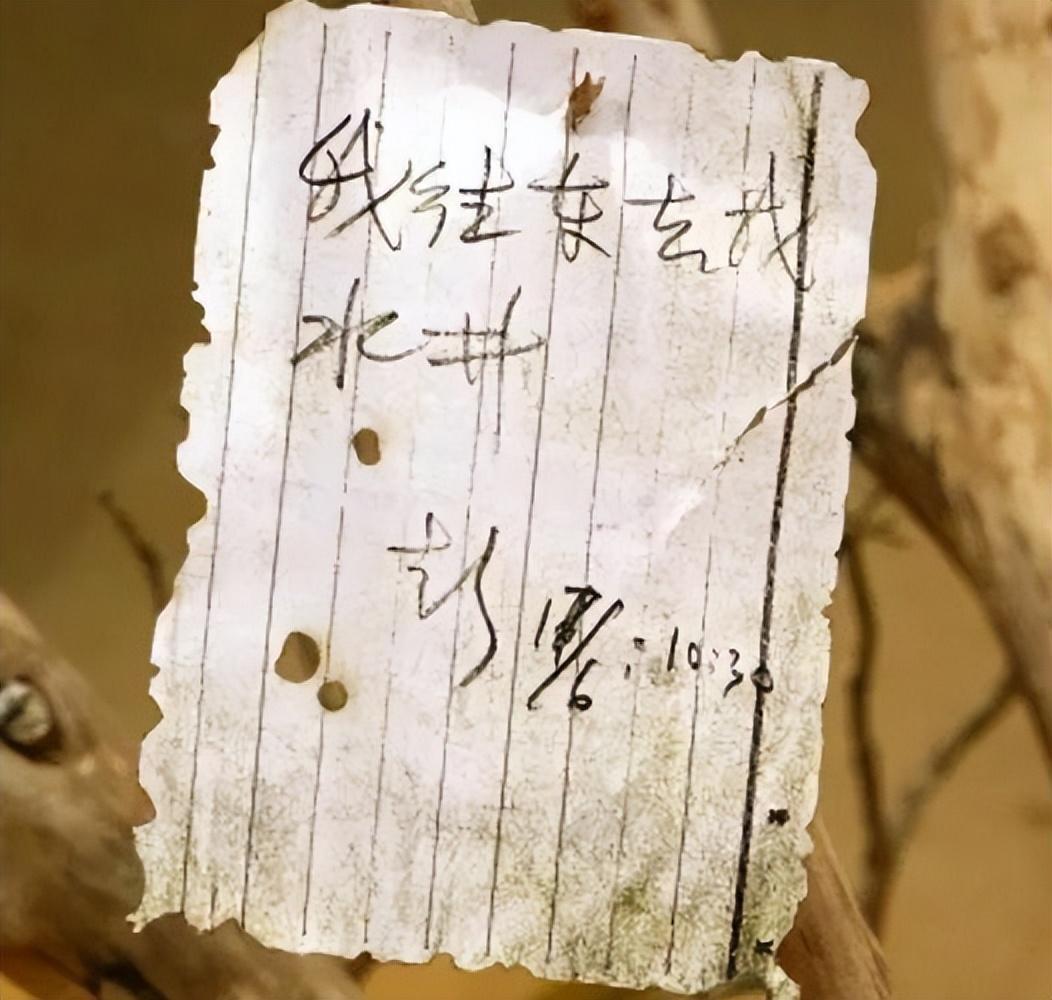

消失的彭加木:一场精心策划的逃亡?隐藏在罗布泊的离奇秘密 那是个让人窒息的下午。科考队的11人挤在苏联产GAZ-69吉普车旁,汗水混着沙尘,空气里满是焦虑。4桶汽油、1桶水、20天口粮早已告急,尤其是水,断了两天。 队员们争得面红耳赤:发电报向军方求援,700元运费能换来救命水;彭加木却攥紧拳头,坚持要自己去找水源。“库木库都克有沙井,我去试试!”他语气坚定,眼神却藏着一丝复杂。 马仁文,队里最年轻的队员,清楚记得彭加木离开时的模样:42码翻毛皮鞋踩在沙子上,发出沙沙声,草帽下的脸被晒得黝黑。他背着搪瓷水杯和苏联制望远镜,步伐沉稳却略显疲惫。没人想到,这竟是最后一眼。 几个小时后,队员们发现营地旁那本红色笔记本,钢笔压在最后一页,蓝色墨水写着:“发现特殊矿物结晶,需进一步取样。”字迹工整,像在诉说未尽的使命。 时间倒退回1979年,彭加木还不是罗布泊的“失踪符号”。他站在乌鲁木齐的实验室里,穿着白大褂,手握地质锤,眼神炯炯。 那年,中科院与日本NHK合作拍摄《丝绸之路》,彭加木却忧心忡忡。科考资料外流的风险让他寝食难安,尤其是中苏关系恶化的背景下,苏联地质专家多次申请进入罗布泊都被拒。他曾对同事说:“罗布泊的秘密,只能我们自己守住。” 彭加木的固执,源于他对科学的信仰,也源于他的身体状况。早在1978年,他确诊淋巴癌,每月注射实验性药物“6051”,却从未向队员吐露半句。 他习惯把痛苦藏在日记里,用蓝色墨水写下密密麻麻的字,字迹小而工整,像在与时间赛跑。他的帆布包里,永远装着三件套:搪瓷水杯、苏联望远镜和地质笔记,像战士的盔甲,陪他征战沙漠。 但彭加木并非没有争议。他的倔强让队员们头疼。1979年的另一次科考中,他因拒绝调整路线与队员发生争执,最终独行20公里找到水源,回来时却累到虚脱。 据同事回忆,他从不抱怨,却总在关键时刻选择“单打独斗”。这种性格,在1980年的罗布泊,成了悬念的导火索。 彭加木失踪后的第二天,搜寻队在库木库都克附近发现了一串脚印:前深后浅,像拖着步子,延伸到盐壳地带后戛然而止。 队员马仁文回忆,脚印旁没有水源痕迹,也没有挣扎的痕迹,仿佛彭加木凭空蒸发。罗布泊的“魔鬼城”雅丹地貌,强磁场让指南针失灵,沙丘移动速度达10米/年,脚印很快被风沙吞没。 1980年11月,搜寻队发现一具干尸,身高体型与彭加木相符,但因DNA技术尚未普及,无法确认身份。2005年,探险队又发现一具干尸,却被证实是1957年失踪的牧民。 2016年,遥感卫星捕捉到异常热源,搜寻无果。45年来,三次大规模搜寻,耗费无数人力物力,却只留下更多疑问。 彭加木失踪的真相,或许藏在他最后的研究里。1980年,他正在勘探罗布泊的钾盐矿床,这片矿藏后来被探明储量2.5亿吨,价值不可估量。他的日志记载:“发现特殊矿物结晶,需进一步取样。” 这句未完的记录,像一把钥匙,指向未知的秘密。有人猜测,他发现了某种战略资源,触碰了国际博弈的红线;也有人认为,他因癌症晚期选择在沙漠中“自我了断”,不拖累团队。 但彭加木的形象,早已超越了阴谋论。他是那个背着帆布包、踩着翻毛皮鞋的科学家,是那个用蓝色墨水写下梦想的探险家。 他的行军床,至今保存在中科院新疆分院,床腿上刻着“向沙漠要宝”。乌鲁木齐烈士陵园的衣冠冢前,常年摆放着大白兔奶糖,像在缅怀那个为科学献身的灵魂。 1980年6月17日的罗布泊,彭加木的背影消失在沙海尽头。45年后,风沙依旧,秘密未解。他的失踪,像一首未完的诗,留给后人无尽遐想。是意外?是逃亡?还是科学的殉道?或许,正如他曾写下的:“沙漠有尽头,探索无止境。”彭加木用生命,叩响了罗布泊的门。