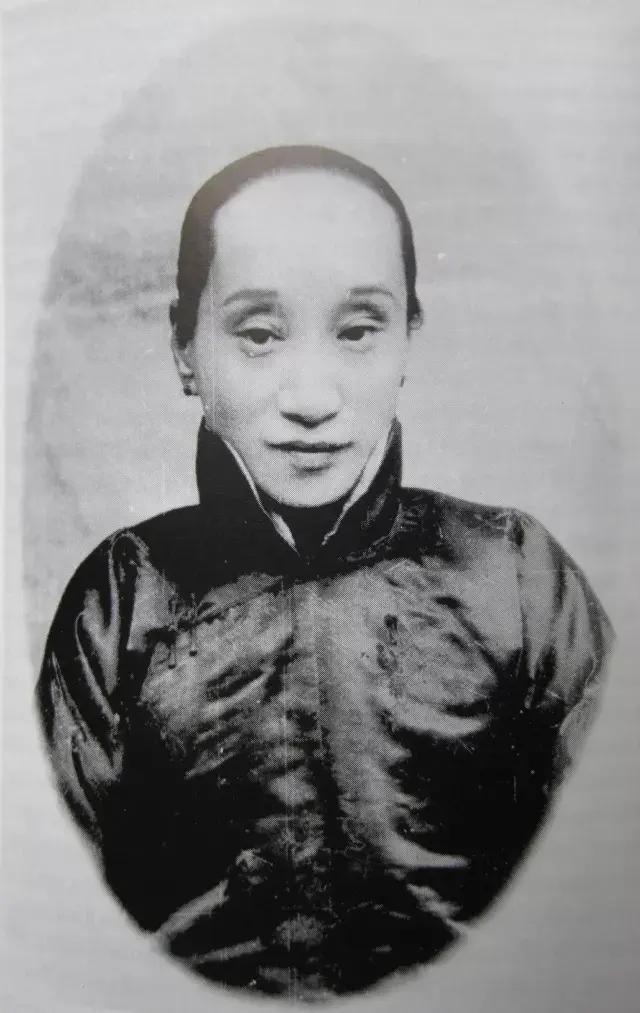

1906年,鲁迅在绍兴老家娶妻。喜轿落下,新娘子伸出脚来准备落轿,没想到脚还没沾地,绣花鞋却掉了下来。鲁迅看到绣花鞋里装着的东西,失望得直摇头,新婚之夜丢下新娘,搬到母亲屋里去睡。 这位名叫朱安的女子,就是在如此尴尬的情况下,开启了自己卑微的后半生。 朱安原本跟鲁迅素不相识,这场婚姻,完全是长辈安排的。 鲁迅的母亲对朱安十分满意:裹小脚、不识字、擅长针线、性情温顺……典型的旧时贤妻。 1899年,17岁的鲁迅在南京求学。母亲擅自做主,为他定下朱安这个媳妇。 鲁迅当然不情愿,他是新派人物,怎么能接受包办婚姻? 但是,鲁迅的父亲早逝,他由母亲一手带大,对母亲的要求不敢不从。 就在鲁迅进退两难时,他得到去日本留学的机会,于是毫不犹豫去了。借此逃避这场婚姻。 朱安比鲁迅大3岁,当时已经是个20岁的大姑娘,身边的同龄女子基本都嫁人了。 她苦苦等着鲁迅回来,没想到一等就等了7年,等成了27岁的老姑娘。 朱家人的脸色一天比一天难看,鲁迅母亲也急得不行,于是谎称自己病重,用几封家书将鲁迅骗了回来。 得知真相的鲁迅,内心凄苦不已。他也不再挣扎,任由长辈操持婚礼。 1906年,鲁迅和朱安在绍兴举办了婚礼。 鲁迅是新派人物,婚礼却完全按照旧式,他甚至装上一根假辫子。 喜轿落下,新娘子伸出脚来准备落轿,没想到脚还没沾地,绣花鞋却掉了下来。 更尴尬的是,鞋里竟掉出一样东西来。众人上前一看,竟然是一团团棉花! 原来,朱安知道鲁迅不喜欢女人裹小脚,便穿上大码的鞋子,在里面塞上棉花。没想到当场露馅了。 众人手忙脚乱地捡棉花,重新帮朱安穿回鞋子。鲁迅冷眼看着,失望得直摇头。 新婚之夜,鲁迅揭去朱安的红盖头,看都不看一眼,就搬到母亲屋里去睡。 “大先生很冷淡,不过没关系,只要以后我恪守本分,好好表现,他会慢慢喜欢我的。” 朱安自我安慰着,一夜无眠。 第二天晚上,鲁迅睡到了书房。 “慢慢来,给他点时间。”朱安自我安慰着睡去。 第三天,鲁迅只身去了日本。 “不用着急,他会回来的。”朱安努力让自己看到希望。 她在家里一边操持家务,一边等着丈夫归家。一等又是好几年。 1912年,鲁迅住在北京。按照他当时的经济状况,完全有能力将妻子接来同住,但他没有。 鲁迅根本不把朱安当妻子,即使他正值壮年,欲.望正是强烈的时候,也宁愿选择独居。 他曾郁达夫说过,他大冬天只盖一床薄被子,就是为了压下姓·欲。 对朱安这个年轻女子来说,又何曾不是遭罪?她有丈夫,却从来没有过夫妻之事,等同于守活寡。 “没关系,他对我还是很好的。”朱安很容易知足。 她说,鲁迅每次买点心回家,都会先让母亲挑选,然后让她挑选,剩下的才自己吃。 给点阳光就灿烂,是朱安的生存态度。 1919年,鲁迅才将母亲和朱安接到北京同住,一同生活的还有他的二弟周作人一家。 朱安等了多年,终于等到夫妻团聚,还来不及高兴,就被鲁迅当头浇了一盆冷水:“我们分房睡。” 朱安没有出声,默默收拾行李。 “至少跟大先生同在一个屋檐下了,挺好的。”这样想着,朱安又高兴起来了。 1923年,鲁迅与周作人因为家庭纠纷反目,打算搬家。 他问朱安:“你是留下,还是回绍兴娘家?如果回绍兴,我会按月给你寄去生活费。” 鲁迅的意思再明显不过,想让朱安回娘家去,结束这场有名无实的婚姻。 这一次,朱安无论如何不会听从。一个已婚女子,无端端跑回娘家去,只会是被休的身份,那样以后就别想做人了。 朱安坚定地说:“绍兴娘家我不想去,你搬家,横竖总要有人替你烧饭、缝补、洗衣、扫地的,这些事我可以做,我想和你一起搬去。” 到了此时此刻,朱安已经不再指望鲁迅喜欢她。只要不赶她走,她就心满意足了。 一个女人最大的委曲求全,莫过于此了。 鲁迅终究不忍心,只能继续这场婚姻悲剧。 这次搬家,是夫妻俩单独生活最长的时间,朱安尽心尽力服侍鲁迅。 而鲁迅对朱安一如既往地冷漠,每天说话不超过3句。 鲁迅对朱安只有责任,没有感情。他曾说:“她是我母亲的太太,不是我的太太。这是母亲送给我的一件礼物,我只负有一种赡养的义务,爱情是我所不知道的。” 作为“礼物”的朱安,并不在意有没有爱情,只要能留在鲁迅身边,她就很满足了。 可她这个简单的愿望,终究还是破灭了。 一个叫许广平的女子出现,很快占据了鲁迅的心,俩人同居了。 再后来,许广平生下儿子,和鲁迅“一家三口”幸福地生活在一起。朱安的内心轰然崩塌。 此后,朱安孤独地活着,直到1947年去世。 如果不是因为鲁迅,世间没人会知道她;

如果不是因为鲁迅,她也不会有大半生的孤独和委屈。

嫁给鲁迅,是朱安一生最大的荣光,也是最大的悲哀。