山东走在前挑大梁

从“靠天吃饭”的传统经验到“数据决策”的精准逻辑,山东农业的算法革命与新质生产力觉醒!

在齐鲁大地的田间地头,一场深刻的农业革命正在悄然发生——当农业数据与算法模型深度融合,当“靠天吃饭”的传统经验遭遇“数据决策”的精准逻辑,山东农业正以数据要素为纽带,重塑生产关系,培育新质生产力,为乡村振兴齐鲁样板注入强劲动能。

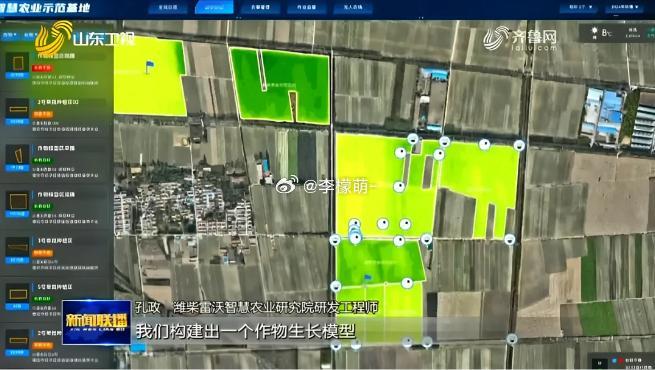

传统农业的“经验决策”模式,而如今山东正通过“数据+AI”的深度融合,构建起覆盖种植、养殖、加工全链条的智能决策体系。在高密市姜庄镇的智慧农场,潍柴雷沃研发的AI作物生长模型,基于卫星遥感与田间传感器数据,结合近五年气象、土壤及作物品种信息,实现了小麦返青期灌溉量的精准预测。未按平台建议播种的地块因暖冬旺长减产200斤,而科学播种区域实现稳产增收,验证了数据决策的科学性。

数据“驯化”的价值不仅体现在大田作物,更在设施农业中展现出颠覆性力量。莘县“种苗谷”的AI智慧大棚,通过物联网传感器以分钟级频率采集环境与作物数据,后端AI系统模拟82个生长周期生成最优决策,15秒内即可完成从数据采集到设备调控的闭环。这种“机器换人”的模式,使传统需要10人管理的大棚实现无人化运作,劳动生产率提升200%。寿光市丹河设施蔬菜数字生产示范园通过整合产业大数据,形成病虫害预警、自然灾害监测等模型,化学农药和肥料使用量减少20%,蔬菜增产5%,生动诠释了数据要素对农业生产力的重构作用。

数据“驯化”的本质,是将农业生产从“人控”转向“数治”。当田间地头的传感器网络、天空中的遥感卫星、实验室里的基因图谱共同编织成数据之网,农业生产的每一个环节都被赋予可量化、可预测、可优化的特性。这种转变不仅提升了生产效率,更推动农业从“粗放式”“经验型”向“标准化”“智能化”的跨越,为现代农业装上“数字引擎”。

农业产业链的碎片化,长期制约着产业升级。山东通过数据标准化应用,推动产业链从“断裂”走向“协同”。新泰市公司依托10年间积累的上亿只肉鸭养殖数据,联合科研院校制定出覆盖通风、温控、饲喂等环节的“标准作业流程”,实现“1个养殖棚养3万只鸭子,只需1人管理”,每只肉鸭利润提升1.5元,年增收超5000万元。这种“数据归集—标准制定—智能执行”的模式,使肉鸭养殖从“经验管理”升级为“数据管控”,带动整个畜牧产业链的效率革命。

数据标准化的价值不仅体现在生产端,更延伸至流通与消费环节。肥城桃产业通过自建1000亩桃园基地,开发出标准化管理模型,可预测果树生长极值准确率达70%,并通过智能设备实现灌溉、遮阳、防雨的自动化调控。这种标准化生产使肥城桃的优果率从60%提升至85%,品牌溢价能力显著增强。

在数字经济浪潮下,山东以数据要素为纽带,正在书写农业现代化的新篇章。当田间地头的传感器网络成为“数字神经元”,当算法模型替代传统经验成为“新农谚”,当数据资产化破解农业融资困局,我们看到的不仅是技术的进步,更是生产关系的重构。在数据与算法的交织中,齐鲁大地正在培育农业新质生产力的觉醒与爆发。