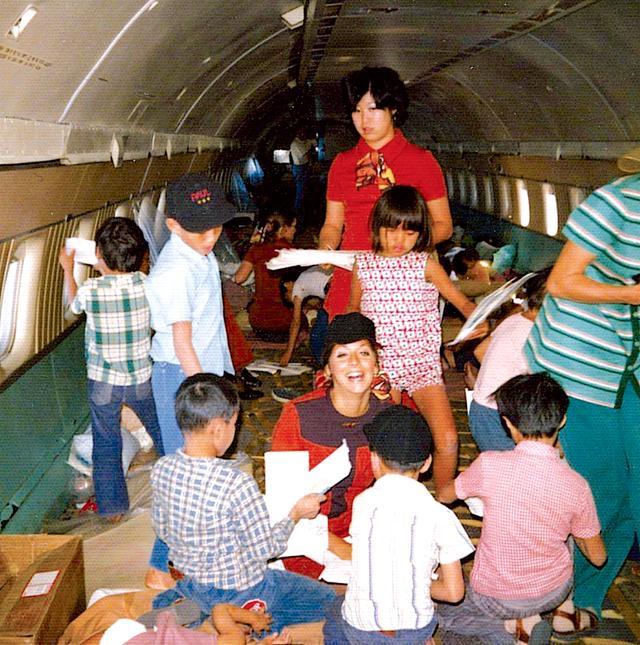

越南战争时,很多美军士兵在战场上没有老婆陪着,于是就找了越南当地的女子陪伴,结果20年后,美军回美国了,谁知他们压根儿没想把这些越南女子和他们生的混血孩子带回美国,那这些混血孩子后来如何了? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 越南战争是20世纪一场深刻影响东南亚的悲剧,美国的介入不仅改变了越南的政治格局,也在社会层面留下了深远的创伤,数十万美军士兵驻扎越南,远离家乡的他们,在战火中寻求情感与生理的慰藉,越南当地的女性成为这一需求的直接对象。 然而当战争结束,美军撤离时,这些士兵并未将与之结合的越南女性及其所生的混血儿带回美国,留下的孩子和母亲面临着被社会边缘化的命运,这些美越混血儿的遭遇,不仅是战争残酷性的缩影,也折射出战后社会重建的复杂性。 在越南战争期间,美军士兵因长期驻扎异国,生活单调且压力巨大,1968年,驻越美军人数达到54万,他们身强体壮,装备精良,但远离家庭的孤独感难以消解,物质条件优越的美军,吸引了部分越南女性。 战争使越南经济崩溃,男性大多参军,女性成为家庭经济支柱,在这样的背景下,一些越南女性为生存选择与美军交往,甚至成为他们的临时伴侣。 部分女性则是迫于无奈,面对美军的强迫或战乱中的无力反抗,成为了战争的牺牲品,这些关系有的短暂,有的形成了非正式的婚姻,但几乎都未被两国法律承认。 由此诞生的美越混血儿,成为战争的特殊产物,这些孩子多在60年代出生,带着明显的混血特征:大眼睛、高鼻梁,与越南本地人截然不同,然而他们的出生并未带来喜悦,而是伴随着身份的缺失与社会的排斥。 许多孩子不知道父亲是谁,母亲也因不堪回首的过往选择沉默,当孩子天真地问起“爸爸在哪里”时,母亲往往泪眼婆娑,无言以对。 越南社会将这些混血儿视为“侵略者的后代”,视其母亲为“叛徒”,歧视与冷眼无处不在,一些母亲迫于生存压力,甚至选择遗弃孩子,以掩盖与美军的关联。 1970年代初,越南战争局势恶化,美军逐渐撤离,撤军政策明确禁止士兵携带越南女性或混血儿回国,在港口,越南女性抱着孩子与美军告别的场景令人心碎,许多人从此天各一方,永无再会之日。 美军撤离后,越南陷入战后重建的艰难时期,社会经济几近停滞,满目疮痍的家园亟待恢复,混血儿及其母亲成为社会边缘群体,生活困苦,经济困境与社会偏见交织,使他们的生存雪上加霜,一些家庭甚至因无法承受压力而四分五裂。 面对国际社会的谴责,美国不得不正视这一遗留问题,70年代中期,美国推出混血儿移民计划,允许证明具有美国血统的孩子及其直系亲属移民美国。 然而落实这一政策并不顺利,由于战时通讯落后,找到孩子父亲的几率微乎其微,许多家庭无法满足移民条件,即便成功移民的约6.6万人,也面临新的挑战。 在美国,这些混血儿因语言障碍和文化差异,难以融入主流社会,他们的混血面容和特殊身世,使他们在成长过程中常遭受异样眼光,许多人只能在社会底层挣扎,少数甚至游走在灰色地带。 尽管如此,随着时间的推移,越南国内对混血儿的态度逐渐缓和,美越关系改善后,部分留在越南的混血儿开始被社会接纳,但历史留下的阴影依然挥之不去。 这些混血儿的命运,折射出战争对人性和家庭的摧残,美国作为战争的发起方,未能充分承担其责任,战争不仅摧毁了越南的家园,也让无数无辜的生命背负了沉重的历史包袱。 混血儿的遭遇提醒我们,战争的代价远不止战场上的伤亡,更包括社会裂痕与人性创伤,战后社会的包容与重建,对修复这些创伤至关重要,越南社会对混血儿的逐渐接纳,展现了人性中的韧性,但也提示我们,类似悲剧的根源——侵略战争——必须被国际社会共同抵制。 回顾这段历史,美越混血儿的经历是一代人的悲痛过往,也是对和平与人道主义的深刻呼唤,他们的故事不应被遗忘,而应成为警醒后人的镜鉴。 展望未来,美越关系的缓和为两国人民提供了合作与理解的机会,但历史的教训必须铭记,唯有以和平为基石,以包容为桥梁,人类才能避免重蹈战争的覆辙,让每一个生命免受无辜的苦难。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:环球时报——《越战20年,美国给越南留下什么?》