河南,男子看中了一辆二手车,看车的时候,老板说这是2021年的车,只跑了7万多公里,可以保实表,男子花71000元买下了这辆车。可还没来得及高兴,回去用朋友的读表器一测,结果显示为34万多公里,男子傻眼了,找到车行要说法。车行另一个老板却说:二手车不保实表的。

4月19日,崔先生在二手车行看中了一辆福田图雅诺,卖车的孙老板热情地接待了他,说这车是2021年的,只跑了7万多公里,车况很好。

崔先生当时还特意问了对方,这车保实表吗?

孙老板说保实表的,崔先生非常相信对方,也没有多想,就花71000元买下了这辆车。

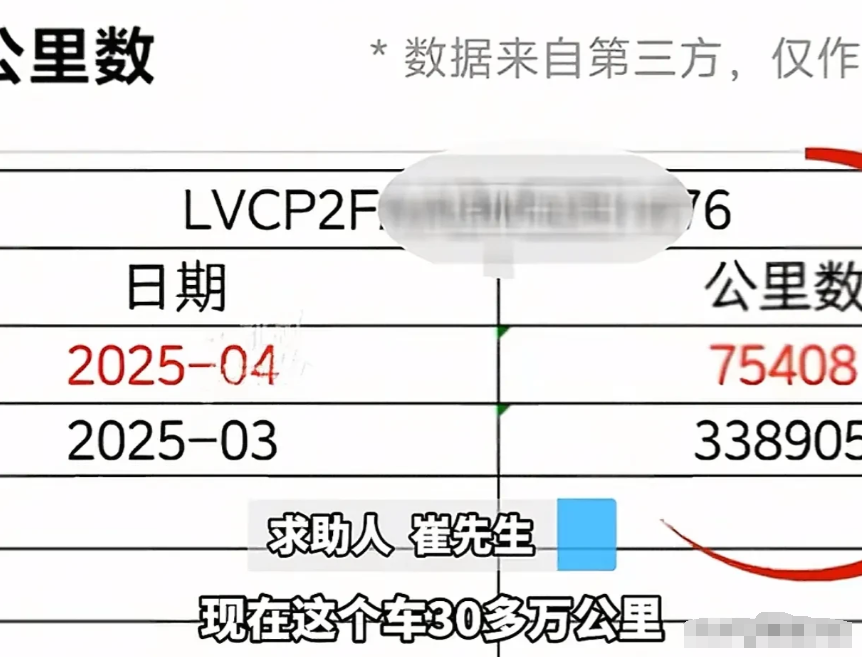

可车子开回家后,崔先生总感觉心里有点不踏实,听说朋友那里有读表器,就开过去测了一下,这一测可不得了,读表器上显示的里程数竟然是34公里!

崔先生当时就懵了,这差距也太大了吧,从7万直接蹦到34万,担心数据错了,他又找了一个地方测了一下,结果还是30多万公里。

他完全接受不了这个事实,跟车行沟通无果后,4月25日,他向媒体求助,带着记者来到车行,给自己讨要公道。

到了车行后,卖车给他的孙老板不在店里,接待他的陈老板表示:二手车没有保实表的。

崔先生急了,急忙解释:当天接待自己的,并不是陈老板,而是另一个人,对方当时跟自己说的是保实表的。

可陈老板却说那天自己乘坐崔先生的车去东站,崔先生问自己这车调过表没有,自己当时就跟他说了,过过户的车没法保实表。毕竟这又不是奔驰宝马,一个面包子谁给你保实表。

记者问陈老板:您这边卖车不保实表的?

陈老板意识到自己之前的说法可能有点问题,赶紧改口说:保实表是有个别的,有人给俺买回来一手车,俺可以给你保实表。

他表示车辆过户前已经跟崔先生说了不保实表的。

可崔先生却说过户前,对方没有跟自己说过不保实表,并且现在车辆还没有过户。

自己花7万多买这辆车,就是奔着它只跑了7万多公里去的,现在倒好,一下子变成了30多万公里,这谁能接受得了。

他越说越激动,陈老板看他情绪激动,赶紧安抚,让他不要激动,出了问题解决问题就可以了,当时不是自己接待的崔先生,等孙老板过来,再好好谈谈。

随后,他给出了一个方案:这个车现在还可以开,到时候该过户过户,过了户之后你开几年,不想开了我还回收。

崔先生觉得这肯定不行,自己掏7万多买个精品车价格,结果变成了30多公里,开玩笑呢,让自己开都不敢开。

随后,记者电话联系了孙老板。孙老板说:当时怎么谈的、怎么说的,我保你的都在协议上写着呢,摁了手印的,不保你的都没写。

崔先生无奈之下,只好把这事投诉给了消费者投诉热线,工作人员表示会尽快把情况反馈给市场监管部门。

之后车行又给出了一个解决方案:可以退回部分购车款,并赠送几次保养。

但崔先生觉得这个方案根本无法弥补自己的损失,双方最终没能达成一致意见。

《消费者权益保护法》第20条规定:经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。

公里数直接反映了车辆的使用程度和磨损情况,是衡量车辆新旧程度的重要指标之一,会直接影响车辆的交易价格和消费者的购买决策,车行应当将车辆的实际公里数告知给消费者。

如车行故意隐瞒或者虚假告知公里数,可能会构成欺诈,侵犯消费者的知情权和选择权。

崔先生表示:孙老板跟自己承诺车辆保实表,自己才出71000元购买了这辆7万公里的二手车,可实际测出来的公里数却是34万公里。

陈老板却说二手车不保实表,但是这个说法属于霸王条款,减轻或者免除了车行的责任,加重了消费者的责任,对消费者是不公平的,属于无效条款。

《民法典》第497条第2款规定:提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利,该格式条款无效。

车行在销售车辆的过程中,有义务提供真实的车辆信息,如车行无法提供证据,证明车辆调表情况与自己无关,并且未向消费者真实全面地提供车辆信息,导致消费者基于错误里程数作出购买决策的,构成欺诈。

《消费者权益保护法》第55条规定:经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。

如车行构成欺诈行为的,消费者有权要求车行退回购车款,并给予三倍赔偿。

目前崔先生跟车行还在协商处理中,如协商无果,可以诉至法院,走法律程序维护自己的合法权益。

对于此事,你有什么好的建议吗?