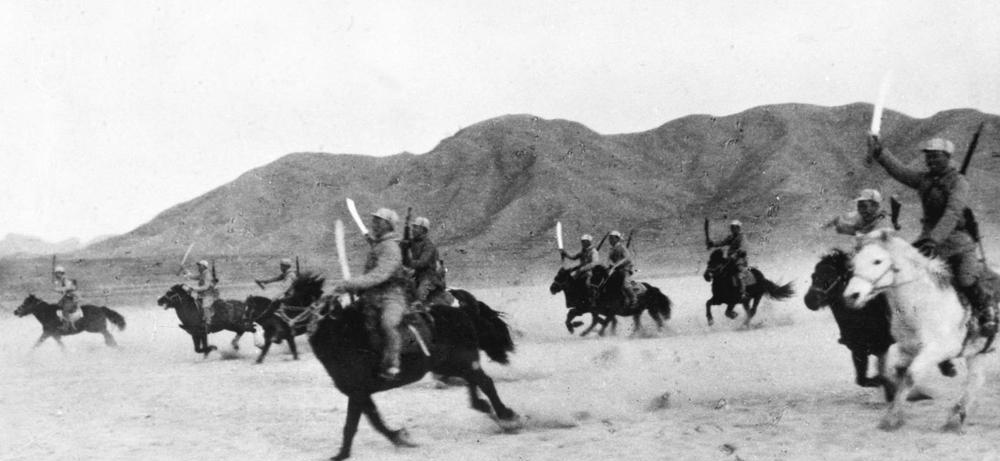

1945年,八路军在公路上伏击日军,排长见日军人数太多,就下令撤退,谁知一个小战士却没有听到:“排长,鬼子来了,还打不打呀?” 赵友金1928年出生在山东莒县一个穷苦农家,家里靠种地糊口,日子紧巴巴。1937年,日本鬼子打进山东,莒县也没躲过去。小时候,他亲眼看见日军烧村子、抢粮食,乡亲们被欺负得没法活。那时候他还小,只能攥着拳头干瞪眼,心里恨得牙痒痒。到了1945年,他16岁,长得壮实,听说八路军招兵,啥也没想就跑去报名。他瞒着爹娘,一个人走到招兵点,说要打鬼子。八路军看他年轻但有劲儿,就收下了他,把他编进莒北独立营。 刚入伍,赵友金啥也不会,扛枪都费劲,训练时老掉队。可他不服输,每天起早贪黑练,枪法慢慢练得准了,投弹也扔得远了。营长李大勇看他肯干,常夸他是个好苗子。部队里条件苦,大家挤在一块儿睡,吃的是粗粮,可赵友金从不抱怨。他跟战友处得像兄弟,帮着干这干那,慢慢在队伍里有了名气。那时候,他一心想着上战场,把鬼子赶出去。 1945年8月,莒北独立营接到情报,说有一小队日军要经过下崖村附近的公路。营长带着队伍提前埋伏好,打算来个痛快的突袭。那天,赵友金头一回上大任务,满脑子都是打鬼子的念头。结果,日军一来,情况不对劲,人数比情报多好几倍,足有好几百人。排长一看这架势,硬拼肯定不行,立马下令撤退。战士们都往后撤了,可赵友金因为太专注,没听见命令,等回过神,身边已经没人了。 面对几百号敌人,他没慌也没跑,决定一个人干。他躲在石头后面,凭着一把步枪,瞄准就打。那枪法准得吓人,一连撂倒了好几个日军,还打伤了不少。日军被他搞得乱成一团,搞不清到底有多少人伏击他们。他瞅准机会,又干掉一个当官的,敌人彻底懵了。他趁乱跑进山里,硬是凭着两条腿和一股狠劲,甩开了追兵。几个小时后,他回到队伍,带回了两把抢来的枪。战友们一数,他一个人干掉5个,打伤7个,都说他胆子大得像头牛。 这事儿在部队里传开了,赵友金一下成了名人。可他没得意忘形,反而更拼了。那次伏击战,他用行动证明了自己,也让大家记住了一个16岁少年的硬气。 抗战胜利后,赵友金没回家,继续留在部队打仗。解放战争时,他跟着队伍南征北战,立了不少功。1949年,他入了党,觉得自己责任更大了。1955年,他升到大尉军衔,后来还当过连长、营长,带兵打仗从不含糊。他在部队干了三十多年,纪律严、作风硬,战友们都服他。 1982年,赵友金离休回了莒县老家。可他闲不下来,总觉得抗战的事儿不能忘。他常跑去学校,给孩子们讲当年的故事,讲得嗓子哑了也不停。他告诉孩子们,和平多不容易,得珍惜。2015年,国家发了抗战胜利70周年纪念章,他拿着那枚章,眼泪差点掉下来。2023年,他在家去世,94岁,走得挺安详。 赵友金的故事,不是他一个人的事,而是那时候千千万万中国人的写照。抗战那会儿,国家危急,普通人站出来,用命去拼,才有了今天的太平日子。他16岁就敢跟几百鬼子硬碰硬,后来一辈子都在为国为民出力。这种精神,搁现在也值得咱们学。 他从穷小子到部队骨干,再到离休后还惦记着教育后代,一辈子没停下来。他的经历,搭上了中国从乱到治的大背景。抗战、解放战争、新中国建设,他都赶上了,也都参与了。他用行动告诉大家,啥叫不怕死,啥叫有担当。 现在日子好了,可历史不能忘。赵友金这样的老兵,拼了命才换来今天,咱们得记着这份恩情。他的故事接地气,没啥花里胡哨,就是实打实的勇气和奉献。你说,这样的英雄,咋能不让人敬佩呢?