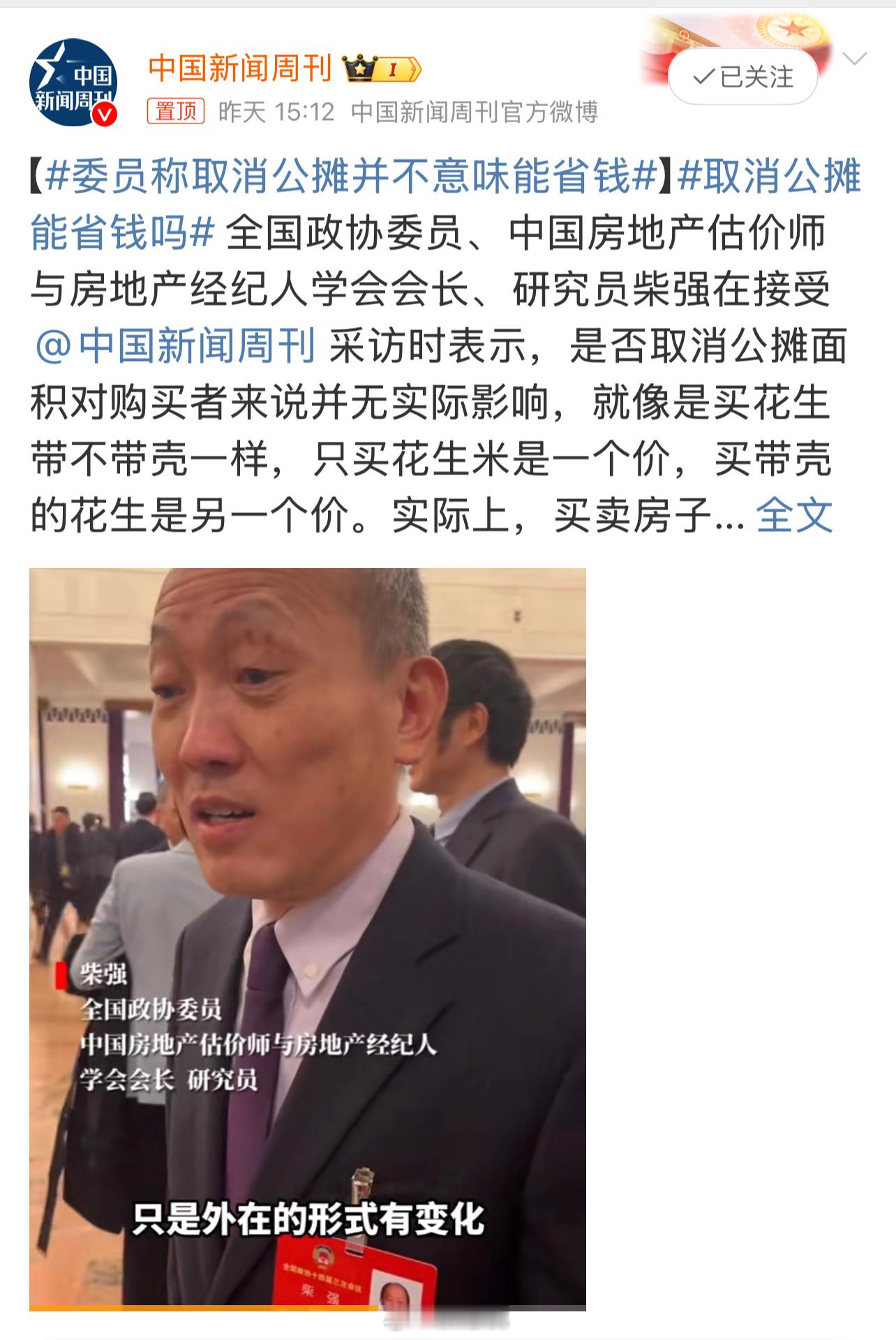

委员称取消公摊并不意味能省钱网络名人赞两会 近日,全国政协委员柴强关于取消公摊面积的观点引发热议。他指出,取消公摊面积对购房者实际影响不大,如同买花生,带壳与不带壳价格不同,但总价相当。这一观点犹如投入舆论湖面的石子,激起层层涟漪,也让我们重新审视公摊面积这一房产交易中的关键问题。

从市场现状来看,各地陆续推进的“取消公摊”,本质上是计价方式的调整。从按建筑面积计价转向按套内建筑面积计价,看似去除了公摊面积,然而房屋总价并未因此降低。就像一套总价200万、建筑面积100平方米(套内建筑面积80平方米)的房子,按建筑面积计价每平方米2万元,按套内建筑面积计价则每平方米2.5万元,只是数字的变化,购房者的钱包并未减负。而且,现行的物业费、采暖费大多按建筑面积计算,即便取消公摊,若计费方式不改变,这些日常支出也不会减少;若改为按套内面积计算,单价大概率提高,最终费用依旧难减。

购房者对公摊面积的不满由来已久,核心在于公摊面积不透明。公摊面积涵盖电梯井、楼梯间、公共门厅等,计算方式复杂,不同楼盘公摊比例差异大,从15% - 30%都有,让购房者雾里看花。部分开发商甚至违规操作,将本不该计入的面积纳入公摊,导致购房者实际得房率低,“买大得小”,利益受损。

取消公摊虽不能直接省钱,却有着深远意义。一方面,实现“所购即所得”,让购房者清晰知晓房屋实际使用面积,减少因信息不对称产生的纠纷,规范商品房销售行为;另一方面,倒逼开发商提升房屋性价比,把精力放在优化户型、提高房屋品质上,而非在公摊面积上做文章。

为推动房地产市场健康发展,实现透明交易,我们还需多方努力。政府应加强监管,明确公摊面积计算标准和范围,严厉打击违规行为;开发商要增强社会责任意识,诚信经营,主动公开公摊信息;购房者自身也要提升房产知识,理性看待公摊面积与房价关系,在购房时综合考量多方面因素。

取消公摊面积并非省钱的“捷径”,而是房地产市场迈向透明化、规范化的重要一步。只有理性看待这一变革,完善相关制度,才能让购房者在房产交易中更安心,推动房地产市场稳健前行。