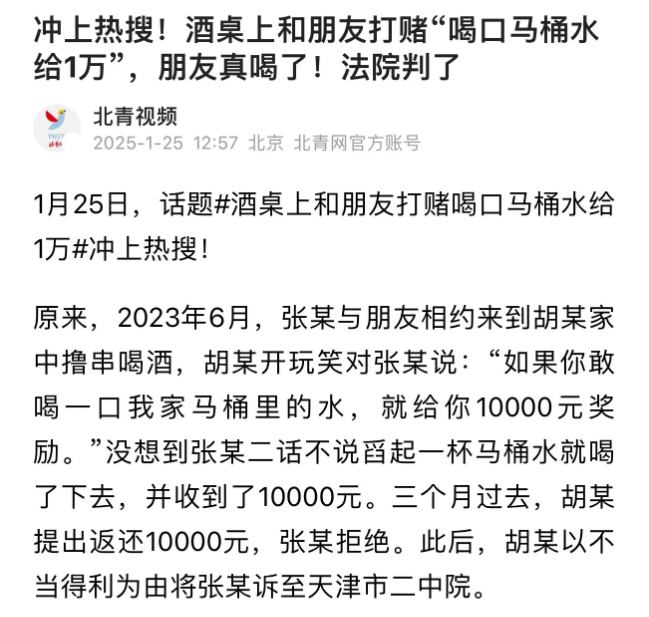

天津,一男子到朋友家中撸串喝酒,期间,朋友为了调动气氛,就和男子说,如果你敢喝一口我家马桶里的水,就给你1万元奖励。没想到男子二话不说舀起一杯马桶水就喝了下去,朋友无奈当着众多人转了1万元,谁知过后朋友又要求男子返还,遭拒后,朋友将男子告上了法院,法院的判决很意外。

张某和一群朋友来到胡某家中撸串喝酒,屋内弥漫着烤串的香气和欢声笑语,几杯酒下肚,众人的谈兴愈发高涨,气氛也愈发热烈。

酒酣耳热之际,胡某为了给聚会增添更多的乐趣,半开玩笑地向张某发起了一个看似荒诞的挑战:“要是你敢喝一口我家马桶里的水,我就给你10000元!”

在胡某看来,这不过是一个博大家一笑的玩笑话,毕竟谁会真的去喝马桶里的水呢?然而,张某的反应却出乎所有人的意料。他没有丝毫犹豫,站起身来,大步走向卫生间,随后舀起一杯马桶水,仰头一饮而尽。

这一幕让在场的所有人都目瞪口呆,短暂的寂静后,爆发出一阵惊呼与哄笑。

按照约定,胡某当场将10000元转给了张某。大家只当这是一个疯狂又有趣的插曲,随着聚会的结束,这件事也渐渐被众人淡忘。

然而,三个月后,事情却出现了戏剧性的转折。胡某突然觉得自己当时的行为有些冲动,那10000元给得实在冤枉,越想越不甘心的他,竟决定要把这笔钱要回来。在与张某协商无果后,胡某一纸诉状将张某告上了法庭,理由是不当得利。

从民事法律关系的角度来看,这起事件的核心在于胡某与张某之间的约定是否具有法律效力,以及张某获得这10000元是否构成不当得利。

根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

在这个案例中,胡某和张某作为具有完全民事行为能力的成年人,在作出约定时,双方都具备相应的行为能力。但问题的关键在于,这个约定是否符合意思表示真实以及不违背公序良俗的要求。

从意思表示真实的角度分析,胡某声称自己当时只是开玩笑,并非真的想要与张某达成这样一个交易。然而,在法律上,判断意思表示是否真实,不能仅仅依据当事人事后的陈述,更要结合当时的具体情境、行为人的行为以及周围人的理解等多方面因素。

在聚会的热闹氛围中,胡某提出这个约定,虽然带有玩笑的成分,但张某的当场履行,使得这个约定在事实上已经形成了一种合同关系。张某基于对胡某承诺的信任,完成了胡某提出的行为,而胡某也按照约定支付了款项,这一系列行为构成了一个完整的交易过程。

再看公序良俗原则。公序良俗是指公共秩序与善良风俗,它是社会全体成员共同遵守的行为准则。喝马桶水这一行为,从社会普遍的道德观念和公序良俗角度来看,无疑是令人难以接受的,甚至可以说是违背了基本的道德底线。

因此,在这起案件中,双方的约定关于喝马桶水和支付报酬的行为,不符合公序良俗,从合同的角度来看当然是无效的。

而关于不当得利,《民法典》第九百八十五条规定,得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

但在本案中,张某取得这10000元并非没有根据,虽然这个根据来源于一个看似荒诞的约定,但在法律上,这个约定在一定程度上构成了合同关系,张某是基于合同的履行而获得的款项,不符合不当得利的构成要件。

最后法院则认为,由于双方达成的交易违背了公序良俗,属于无效合同,所以,根据两人的过错程度,酌情判定张某返还胡某5000元。

其实,在日常生活中,人们的言行可能会产生意想不到的法律后果。无论是开玩笑还是作出承诺,都应当谨慎为之,一旦形成具有法律效力的约定,就必须承担相应的法律责任。

对此,你对本案有什么看法?