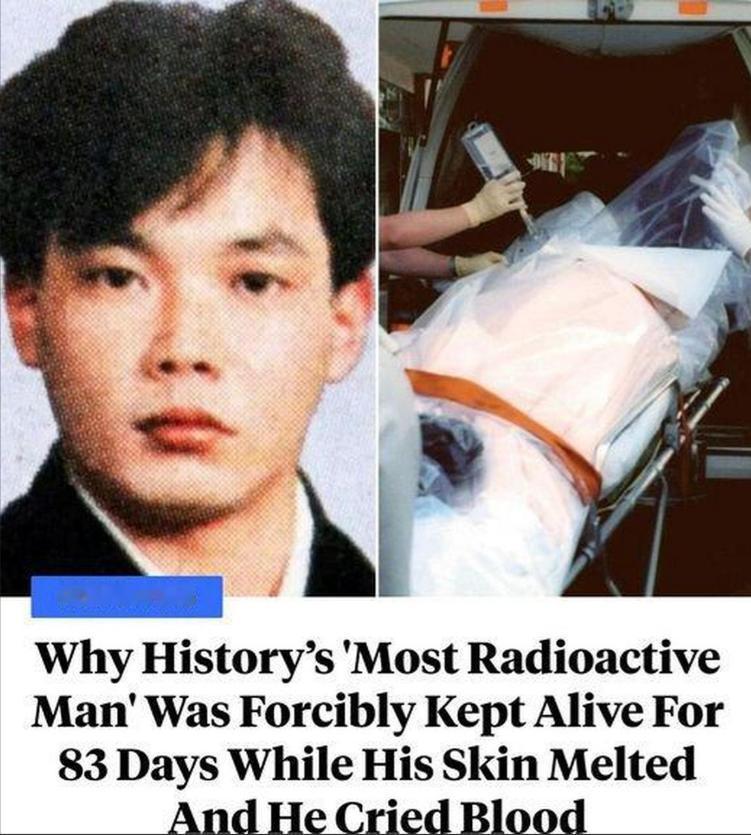

1999年9月30日,日本一名员工因操作失误,把几十倍的硝酸盐溶液倒入了沉淀池,遭受20000倍核辐射,被送往医院治疗83天后,他的皮肤已经完全融化,哭着恳求医生:“求求你们,让我快点死吧。” 1999年9月30日,一声刺耳的警报打破了日本东海村的平静,这是一场始料未及的灾难,亦是核燃料加工厂历史上的惨痛一页。 当天上午10时35分,一家核燃料加工厂内的操作间突然被一阵蓝光笼罩,随后,刺耳的γ辐射警报响彻车间。 远离事故中心的村民们还未察觉,然而,这场由人为失误引发的核事故,已悄然改变了他们的命运。 事故发生地点位于日本茨城县那珂郡东海村——一个因核工业闻名的小村庄。 然而,这起事故彻底打破了这里的安宁,使之成为世界核事故史中的一大悲剧,当人们回头追溯,才发现,这场灾难的发生并非偶然,而是核工业快速发展与安全管理疏漏的双重产物。 事故的起因可以追溯到工厂内的铀提纯操作,当天,大内久和他的两名同事正按计划进行硝酸铀酰的制备工作。 三人分工明确:一人负责记录数据,一人扶稳漏斗,而大内久则承担着关键的灌注任务。 但这本应谨慎执行的任务却因一次错误的判断而陷入了失控的深渊,为了节约时间,大内久罔顾沉淀槽的铀临界质量限制,将远超安全标准的铀溶液一股脑倒入沉淀槽。 当罐内的最后一滴铀溶液滴入时,一道刺眼的蓝光闪现,瞬间划破了车间的黑暗,就在此刻,三人尚未意识到,他们正站在核辐射的风暴中心。 这道蓝光并非普通的光线,而是核裂变反应的产物,伴随着γ射线的强烈释放,事后检测显示,大内久站在距离核裂变中心仅65厘米的位置,吸收了超过致死剂量数倍的辐射。 这一瞬间的暴露,相当于20000倍正常核辐射剂量的累积。 大内久起初并未感到异常,除了手部出现轻微红肿外,他身体表面似乎毫无损伤,然而,辐射的危害并非肉眼可见,它的毁灭性往往从人体的细胞深处开始。 不到一天时间,大内久便感到身体极度不适,接踵而至的是持续的高烧、呕吐和全身乏力——核辐射的真实威力终于显现。 被送往医院后,大内久成为了日本核医学史上最特殊的病例,他的免疫系统几乎彻底瘫痪,体内90%的白细胞消失殆尽。 为延续他的生命,医生为他注射了新生白细胞,并尝试进行皮肤移植,然而,核辐射的破坏力超乎想象——不到一个月时间,大内久的皮肤开始大面积脱落,伴随而来的是肠道黏膜的溶解。 每一天,死亡都以最直接的方式侵蚀着大内久的身体,从无助的病痛呻吟到渴望解脱的低语,他无数次向医生恳求停止治疗。 然而,在医学研究的名义下,医生始终没有放弃对他的救治,直至事故发生83天后,他的心脏才终于停止了跳动。 这场核事故不仅毁灭了大内久的生命,也对东海村的居民造成了深远的影响,更令人不安的是,这场事故暴露了日本核工业管理的漏洞和安全监管的缺失。 核工业作为一柄双刃剑,在带来能源和技术进步的同时,也埋下了巨大的安全隐患。 东海村核事故提醒我们,核工业的发展必须以安全为前提,大内久的生命虽然终结于这场事故,但他的经历为人类敲响了警钟:任何对核技术的疏忽,都可能付出惨痛的代价。 核技术的进步需要更多的责任心和更严格的管理制度,而非以生命为代价换取的教训,事故过后,国际社会对核工业的安全标准进行了全面反思,这一进步的背后,是无数逝去生命的沉痛代价。 从东海村核事故中,我们看到了核工业的两面性:它能带来无限可能,也能引发难以估量的灾难,未来的核工业发展,应以更加谨慎和科学的态度应对可能的风险。 大内久的悲剧为我们提供了一个不容忽视的教训:在追求技术突破的同时,我们必须始终把安全放在首位。这不仅是对生命的尊重,也是对未来的承诺。 (信息来源:新华通讯社1999年12月22日——《日本核泄漏事故出现第一名牺牲者》)