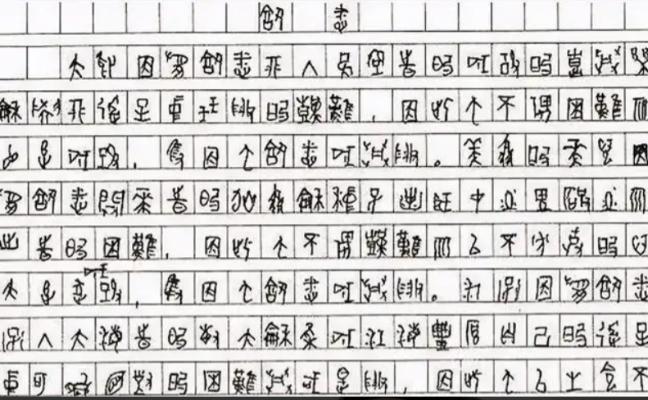

2009年,四川考生高考作文仅得6分,却被四川大学破格录取,然而没过多久,教他的老师就说“这样的学生,我教不了。” 2009年的高考注定是许多考生人生的重要转折点,而对于四川考生黄蛉来说,这次考试却成为他人生中最具争议的时刻。 这个热爱古文字的少年,做出了一个令所有人都始料未及的选择——用甲骨文书写高考作文。 当四川高考阅卷现场的老师们翻开这份特殊的试卷时,眼前的景象让他们惊诧不已:整整三页纸上,密密麻麻排列着甲骨文、金文和小篆,这些已经在现代生活中极为罕见的古老文字符号,就这样静静地躺在一份高考答卷上。 阅卷老师一时间不知该如何打分,最终不得不邀请专家翻译其内容,然而,尽管黄蛉的古文字功底深厚,作文内容却偏离了主题,最终,这篇作文仅获得了6分。 这场事件在社会上引发了巨大的讨论,有人赞扬黄蛉的创新精神,也有人批评他的行为不合时宜。 然而,对于黄蛉来说,这不仅是一次考试的失败,更是人生转折的开始。 黄蛉出生在四川的一个普通家庭,从小跟随爷爷奶奶生活,他性格内向,不善言辞,却对古文字表现出了极大的兴趣。 在其他孩子玩耍时,他喜欢独自一人钻研古籍,用甲骨文记录生活中的点滴,他甚至将课堂笔记用甲骨文书写,这让同学们对他又敬又畏。 2008年的高考成绩揭晓时,黄蛉看着那个不尽如人意的分数,内心百感交集,那个分数代表着过去十二年寒窗苦读的结果,却远远没有达到自己的期望。 在经过深思熟虑后,他做出了一个艰难却坚定的决定——复读,而正是在这个充满挑战的复读年份里,命运给他安排了一场意义非凡的相遇。 语文老师蒲体超的出现,让黄蛉的求学之路有了新的转折,蒲老师不是一个普通的语文教师,他对中国传统文化有着深入的研究,尤其在古文字领域造诣颇深。 在蒲老师的课堂上,黄蛉第一次感受到了古文字的魅力,那些刻在甲骨、铸在青铜器上的符号,仿佛打开了一扇通往古老文明的大门。 蒲老师不经意间播下的这颗种子,让原本对语文兴致平平的黄蛉,逐渐对中国古文字产生了浓厚的兴趣,这种兴趣日后更成为了改变他人生轨迹的关键转折点。 然而,这份独特的兴趣也为黄蛉的高考埋下了隐患,他的作文选择了甲骨文作为书写工具,却忽略了高考作文的规则和目的,最终导致了不理想的结果。 高考失利后,黄蛉的“甲骨文作文”事件却意外让他成了网络热点,一些高校注意到了他的特殊才能,其中包括西南财大天府学院和湖南大学。 但由于种种原因,这些机会都未能成行,最终,四川大学锦城学院决定破格录取黄蛉,并为他量身定制培养计划。 在锦城学院的两年里,黄蛉的表现依然显得特立独行,他的学术表现并不算出色,却因媒体的持续关注保持了高人气。 两年后,他再次破格进入四川大学汉语言文学专业深造,然而,真正的挑战才刚刚开始。 四川大学为黄蛉请来了著名古文字学家何崝教授,希望他能在专业领域有所突破,然而,教授很快发现了问题。 黄蛉的古文字基础虽有一定水准,但过于浮夸,不够扎实,他在接受采访时甚至夸口说自己正在研究《文心雕龙》,但实际上,他的学习内容与此毫无关联。 此事过后,何教授便表示自己不会再教他。 这一评价无疑给黄蛉的学术生涯泼了一盆冷水,与此同时,复旦大学的专家刘钊也对黄蛉的基本功提出了质疑,两位学术权威的批评让黄蛉的学术前景蒙上了一层阴影。 随着时间的推移,黄蛉逐渐淡出了公众视野。他的学术表现未能达到外界的期待,许多人开始质疑他的潜力是否被高估。 突然的走红似乎让黄蛉迷失了方向,他未能在学术研究中找到稳定的支点。 对于黄蛉来说,这段经历既是荣耀,也是教训,他曾经拥有的关注度和资源没有转化为长期的成果,反而成了他无法承受的压力。 黄蛉的故事为我们提供了一个深刻的反思,在学术和人生的道路上,浮夸和急功近利往往会导致失败,真正的成功需要脚踏实地的态度和持之以恒的努力。 尽管黄蛉的高考经历充满戏剧性,但他最终的平凡结局并不令人意外,这一切提醒我们,创新和天赋固然重要,但只有与稳扎稳打的态度相结合,才能真正走得更远。 (信息来源:百度百科——黄蛉)