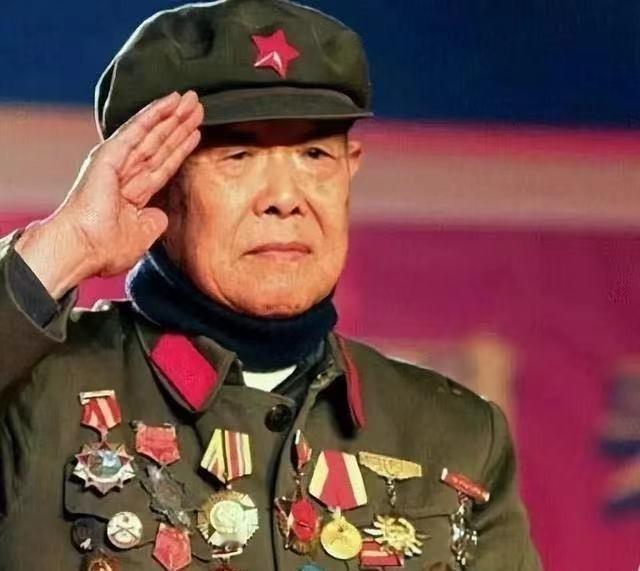

1997年,肺部严重积水的张国福,无法承担治疗费用,女儿拿出他的退伍证去军队碰运气,没想到父亲竟然是语文教材上的“孤胆英雄”。 张国福(后改名张国富),生于1931年,吉林省玉树县一个普通农民家庭。 自幼生活在贫困中,家庭因地头恶霸的压迫而屡遭困厄,这使他对不公和暴力有着强烈的反感。 张国福的成长时代正值日本侵华战争的风云变幻,生活的艰难和国家的战火使他早早接触到社会的不公与残酷。 九一八事变爆发后,东北大地的局势动荡不安,张国福的生活也更加困顿,年少的他对解放的渴望,注定要投身到那个伟大的时代。 1945年,抗日战争胜利的消息让张国福内心激动不已,但随之而来的却是国内的内战与动荡。 1947年,张国福仅16岁时便响应号召,加入了中国人民解放军。 他成为了第四十七军的一员,开始了自己的军事生涯。 尽管那时的张国福仅接受了简短的军事训练,但战火无情,解放战争的号角已经吹响。 在一次战斗中,张国福发现敌军指挥所的方位,他凭着年轻的热血与坚决,冒着敌人的猛烈炮火,孤身冲入指挥所。 当面对敌军指挥官赵伯昭时,张国福没有丝毫畏惧,手中举着手榴弹,果断要求敌人投降。 在紧张对峙中,赵伯昭无奈投降,其他敌军也纷纷投降。 张国福的单兵作战成功扰乱了敌军的指挥体系,为解放军打下了坚实的胜利基础。 1948年9月,张国福参加了决定东北命运的辽沈战役。 此时,国民党军队拥有数量庞大的兵力和强大的武器装备,特别是飞机和重炮的威胁让我军陷入极大的困境。 张国福没有因敌人的强大而退缩,相反,他凭借敏锐的战场判断力,发动了一次成功的突袭。 在新中国成立后,张国福依旧忠诚于国家。 在1950年的全国第一次战斗英雄表彰大会上,他获得了“特级战斗英雄”的称号,并受到了毛主席及其他高级将领的亲自表扬。 尽管荣誉无数,张国福却没有选择继续仕途,过上轻松的生活。 相反,他选择隐退家乡,回到了贫困的农村,过着平凡的农民生活。 为了避免别人对他的特殊待遇,他改名为“张国富”,彻底抛弃了英雄的身份,只希望像普通人一样生活。 回到农村后,张国富开始务农,但对农田的管理并不熟悉。 经过一段时间的摸索,他发现农耕并非易事,最终将田地交给父母打理,自己外出找工作。 在鹤岗,他担任了矿务局的消防人员,后又转为火药运输工。 尽管工作充满了危险,张国富依旧无怨无悔。他认为,既然国家有需要,就应该义无反顾地贡献自己的力量。 在长达三十多年的运输工作中,张国富经常面临着生死考验。 有一次,在运输途中,闷罐车遭遇暴雨,设备破损,张国富没有丝毫迟疑,亲自站在车顶,忍受暴雨冲刷,确保危险物品完好无损。 又一次,他在运送途中遇到迎亲队伍,鞭炮引发了可能的爆炸风险,他毫不犹豫地扑向炸药袋,成功将爆竹扑灭,避免了一场灾难。 尽管这些工作充满了危险,张国富始终坚守岗位,展现出作为一名普通工人无畏的英雄气节。 1997年的一天,家住湖南的张桂芝前往医院看望久病卧床的父亲 张国富肺部严重积水,需要尽快手术治疗,否则将危及生命。可是手术费用高达数万元,对于普通工人家庭来说是一笔难以承受的负担。 张国富虽是一位退伍老兵,曾在部队立下汗马功劳,但他淡泊名利,退伍后改名换姓隐居乡里,在火药厂工作直到退休。他从未向组织伸手要过什么,更不愿因为个人医疗问题给国家添麻烦。可是眼下,张桂芝实在是走投无路了。 她突然想起父亲的退伍军人证。这是父亲最珍视的纪念品,连同他的功勋章,都小心翼翼地锁在柜子里。 张桂芝鼓起勇气,带着退伍证悄悄来到父亲曾经服役的47军。 她本没抱太大希望,只是碰碰运气,没想到一查档案,竟发现父亲张国福就是当年的功臣! 当年,16岁的他曾孤身一人冲进国民党指挥部,活捉敌军中将,改写了战局的走向。 消息很快传到了政治局领导的耳朵里,大家知道,当年《猛进报》曾经大篇幅报道过这位"孤胆英雄"的事迹,他的名字还被印在了语文课本上,激励了一代又一代人。 想不到这么多年过去,英雄今在哪里?竟然家境贫寒,连医药费都成了问题! 政治局领导当即做出指示,要求地方组织一定要不惜一切代价,尽最大努力抢救这位民族英雄的生命。 当地最好的医院立刻组织专家会诊,制定周密的手术方案。 同时,张国福的事迹也被广泛报道,社会各界纷纷伸出援手,为他筹集医药费。 大家都希望,这个曾经用热血和生命捍卫过国家尊严的英雄,一定要多活几年,在和平年代享享天伦之乐。 然而,天不遂人愿。 战争年代留下的旧伤,再加上常年在火药厂劳作落下的病根,张国福的身体已经每况愈下。 尽管专家们日夜奋战,尽了最大的努力,但终究没能挽回病情的恶化。 张国福永远地闭上了眼睛,带着对家人的不舍和对祖国的眷恋离开了人世。 张国福虽然最后战败于疾病,但他不平凡的人生经历和崇高的精神品格,却永远值得我们缅怀和学习。

龙兴天下

国富,国福也!