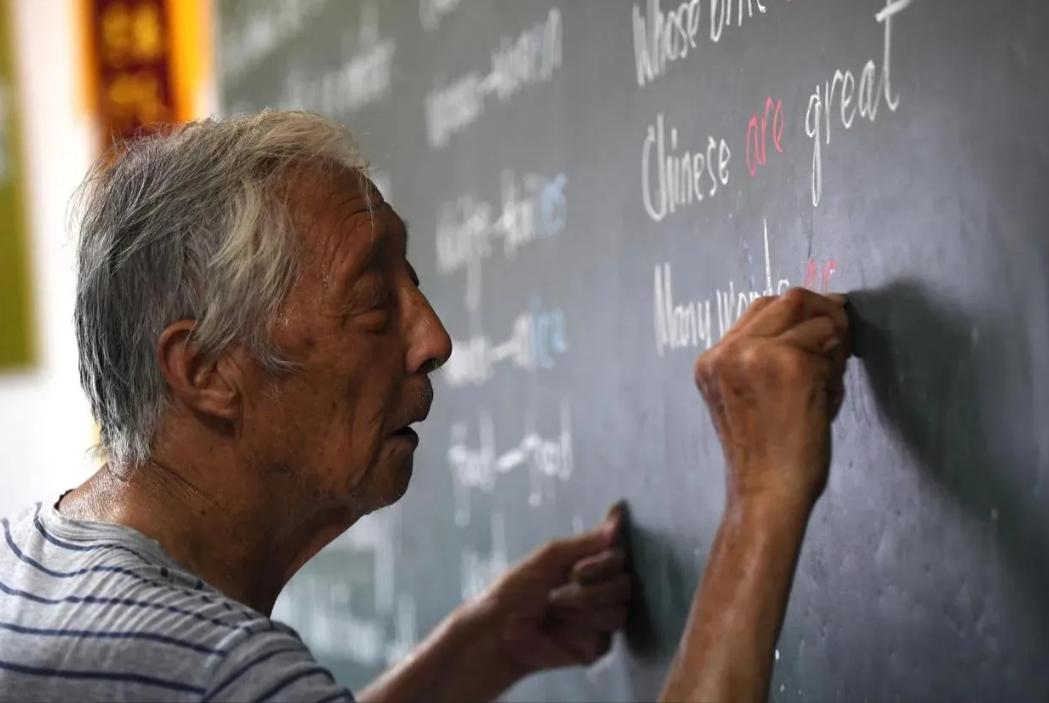

1990年,62岁教师接到退休通知,刚把教学工具上交,就扑通一下,趴在办公桌上,嚎啕大哭起来,旁边的人都吃了一惊:“别人退休,都是眉开眼笑,你咋还哭上了?” 那天,叶连平像往常一样来到学校,整理好办公桌上的教学工具,准备上交。当他交完工具,回到办公室时,泪水突然夺眶而出。他坐在办公桌前,双手捂着脸,趴在桌子上,嚎啕大哭起来。 旁边的同事们都被这一幕惊呆了。在他们看来,退休是一件值得高兴的事情,意味着可以安享晚年,不用再为工作操心。然而,叶连平的反应却出乎所有人的意料。 “别人退休,都是眉开眼笑,你咋还哭上了?”有同事忍不住问道。 叶连平哽咽着说:“我舍不得离开讲台,舍不得离开孩子们。我这一辈子,最爱的就是教书,最舍不得的就是学生。” 叶连平对教育的热爱,源于他早年的经历。叶连平年轻时曾在南京工作,担任美国大使馆的翻译,学会了流利的英语。新中国成立后,他怀着对祖国的热爱和对教育事业的憧憬,成为了一名小学教师。在南京的一所小学里,他兢兢业业地工作,培养了一批又一批学生。 1955年,叶连平因政治运动被迫离开了教师岗位。这对他来说,是一个巨大的打击。在接下来的十年里,他四处漂泊,生活艰难。直到1965年,他才辗转来到安徽和县,在一个小乡村里安顿下来。 1978年,改革开放的春风吹遍神州大地,叶连平终于有机会重返讲台。他被安排在卜陈初中,担任英语教师。在接下来的12年里,叶连平用他的知识和热情,为乡村的孩子们打开了通向世界的大门。 1990年,叶连平正式退休。他并没有选择安享晚年,而是继续留在乡村义务代课。他深知乡村教育的薄弱和孩子们对知识的渴望,他希望通过自己的努力,让更多的孩子接受良好的教育。 叶连平不仅在学校代课,还在自己家里开设了一个“留守未成年人之家”,免费教授英语。他每天早早起床,准备好教学材料,等待着孩子们的到来。无论是本村的孩子,还是邻村的孩子,只要愿意来学习,叶连平都热情欢迎。 为了帮助更多的学生和教师,叶连平还设立了一个“叶连平奖学金”。他将自己多年的积蓄全部捐了出来,用于资助那些家庭贫困但品学兼优的学生,以及那些在教学工作中表现突出的教师。 叶连平生活极其简朴,他住在简陋的平房里,穿的是旧衣服,吃的是粗茶淡饭。然而,他对学生们却非常慷慨。他不仅资助他们学费,还经常给他们买学习用品和生活用品。 2018年,叶连平在一次意外中受伤,医生建议他好好休息。然而,他放心不下孩子们,伤口还没完全愈合,就又回到了讲台。他拄着拐杖,坚持上课,直到学生们顺利完成了学业。 叶连平的事迹逐渐被更多人知晓,他的坚强和奉献精神感动了无数人。他不仅影响和帮助了数千名学生,还成为了乡村教育的典范。 叶连平的坚守和奉献,得到了社会的广泛认可和赞誉。他获得了多项荣誉,包括:“全国道德模范”“最美奋斗者”“中国好人”“安徽省道德模范”等。这些荣誉不仅是对叶连平个人的肯定,更是对他几十年如一日坚守教育岗位的褒奖。 叶连平的事迹被媒体报道后,引起了广泛关注。许多志愿者和爱心人士纷纷来到和县,加入到他的“留守未成年人之家”,帮助他一起教授孩子们。他的故事也激励了更多的乡村教师,坚守在教育的第一线,为孩子们带去知识和希望。 叶连平不仅在教育事业上奉献了自己的一切,还做出了一个令人敬佩的决定:他决定将所有积蓄捐给“叶连平奖学金”,并捐献遗体,供医学研究。 他对学生们说:“我这一辈子,最爱的就是教书,最舍不得的就是学生。我希望在我离开这个世界后,还能为教育事业做点贡献。” 叶连平的精神和事迹,激励着更多的人。他的学生们,有的考上了大学,有的走上了工作岗位,但他们都没有忘记叶老师的教诲和关爱。他们经常回到和县,看望叶老师,帮他一起照顾“留守未成年人之家”的孩子们。 叶连平的学生们,也像他一样,怀着一颗感恩的心,用自己的行动去帮助他人,传递爱心。他们中有的人成为了教师,有的人成为了医生,有的人成为了志愿者。无论在哪个岗位上,他们都牢记叶老师的教诲,用爱和责任去温暖他人。 叶连平的故事,是一个关于坚守与奉献的故事。他用自己的一生,诠释了什么是真正的教育情怀,什么是真正的师德师风。他不仅是一位优秀的教师,更是一位伟大的教育家。 【免责声明】本文图片和内容来源于网络,旨在传播正能量,无不良引导。如涉及版权或侵权问题,请联系我们删除或修改。