当地时间9月13日,波兰政府突然宣布:所有通往白俄罗斯的边境口岸,全部关闭! 原因就一句话——俄罗斯和白俄罗斯正在搞“西方-2025”联合军演。波兰内政部长凯尔温斯基毫不含糊地说:“啥时候开门?等我们觉得安全了再说!”

这决定直接导致承担中欧班列90%流量的马拉舍维奇枢纽陷入瘫痪,超300列货运列车滞留在边境线上。这场危机始于俄罗斯与白俄罗斯的“西方-2025”联合军演。这场演习动用了多种先进装备,从苏-34战斗轰炸机到“锆石”高超声速导弹。

波兰反应迅速而强硬。波兰不仅关闭口岸,还称这不是“临时措施”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃很快回应,呼吁波兰重新考虑这一决定,称其“将严重损害在该地区从事贸易的波兰本国及其盟国企业家的利益”。

但波兰立场坚决,背后是深层次的安全焦虑。波兰一边是北约成员,一边紧挨着白俄和俄罗斯,担心军演可能变成真实威胁,怕难民潮、情报渗透甚至武装冲突借机发生。波兰关闭边境的决策瞬间卡住了中欧贸易的主通道。

中欧班列90%的欧盟段流量需要经过波兰进入欧洲,98%的班列需要在波兰境内换装。影响立竿见影:从中国到德国的40英尺集装箱运价暴涨20%,达到1.2万美元;义乌至杜伊斯堡线路运输时间从12天陡增至18天;

浙江某小家电企业为赶圣诞订单被迫空运,成本飙升5倍,单件商品利润被压缩至不足5%。德国大众汽车因中国芯片短缺暂停3条生产线,每日损失超200万欧元;法国零售巨头家乐福的义乌圣诞装饰品滞留边境,可能错过欧洲消费旺季。

9月15日,中国外交部长王毅的专机降落在华沙。王毅外长与波方高层会谈中,“共同保障中欧班列安全顺畅”被作为核心议题之一。中方通稿中特别强调“双方认识到在铁路、海事和航空货运方面提供互利服务的好处”,关键词是“互利”。

这暗示得很清楚:波兰需要经济收益,中国需要通道安全,双方利益可以统一。王毅外长说得明白:中欧班列不仅是经济通道,更是中波合作的“试金石”和“晴雨表”。这句话看似平常,实则是一张明牌,更是中国在这场欧洲乱局中打出的战略底牌。

要理解王毅亲赴华沙的紧迫性,必须认识中欧班列的战略价值。这条贯通亚欧的铁路大动脉,已成为中国“一带一路”倡议的旗舰项目。中欧班列每年运输超150万标箱货物,其中30%为高附加值的汽车零部件和电子产品。2024年全年开行量接近1.9万列,其中超过60%的班次需经由波兰进入欧盟腹地。

波兰作为“欧洲门户”承担着70%的陆路中转,每年为波兰带来逾3亿欧元的直接经济收益,涵盖过境费、仓储、运输服务等多个环节。主动切断这一收入来源,对波兰本身也是沉重打击。马拉舍维奇枢纽周边仓储企业已经开始裁员30%,波兰东部失业率预计上升2个百分点。

这场危机迫使各方重新评估欧亚物流通道的布局。多家国际物流企业正在探索替代路径,包括经土耳其的南线或跨里海线路。北线(俄罗斯-芬兰)运输成本虽然增加40%,但可规避地缘风险;南线(土耳其-高加索)运输时间延长5天,运费上涨22%;跨里海线路需多次换装,时效损失15%。

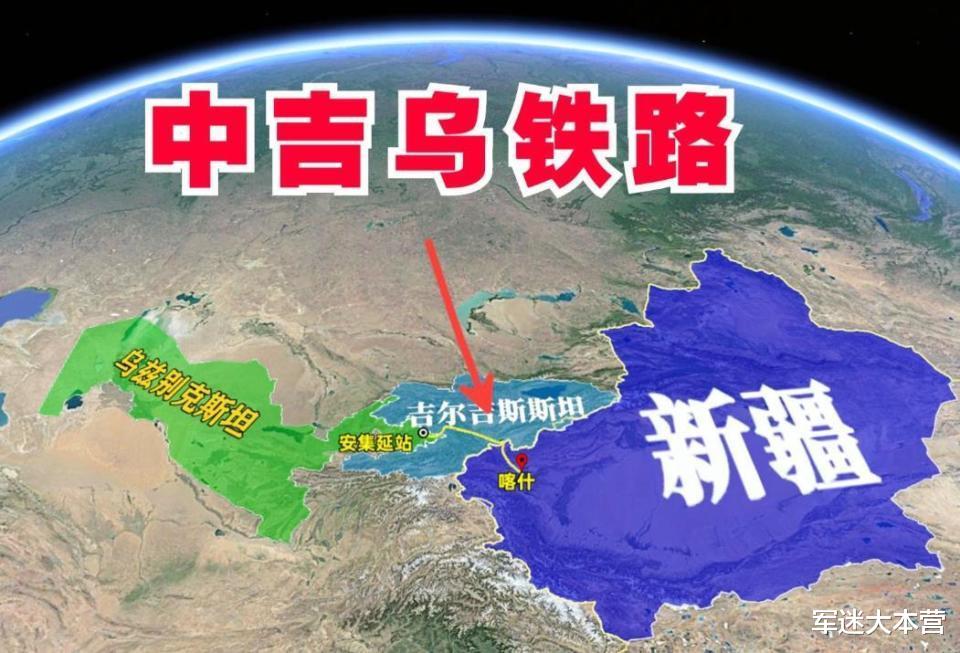

更具战略意义的是中吉乌铁路,这条设计时速120公里的跨国铁路建成后,中国至欧洲货运距离将缩短900公里,年货运量突破5000万吨。企业层面也在积极应对。海尔集团在波兰设立的欧洲智能工厂,正将零部件本地采购率从30%提升至60%;比亚迪则与匈牙利政府签署协议,投资20亿欧元建设电池工厂。

波兰关闭边境事件揭示出全球供应链的“阿喀琉斯之踵”——过度依赖单一节点的风险。在安全焦虑日益加剧的背景下,国家行为如何平衡主权诉求与全球经济互联的责任,成为摆在各国面前的难题。波兰以短期政治姿态换取战略关注,却可能付出长期经济边缘化的代价。

中国正通过“数字丝绸之路”构建供应链韧性。华为与波兰国家铁路合作部署的5G物联网系统,可实时监测货物位置并自动切换路线;菜鸟网络在马拉舍维奇建立的智能分拨中心,将换装效率提升40%。

这种“技术赋能”的供应链,正在将地缘政治风险转化为数字化转型的驱动力。中国至德国的集装箱运价暴涨20%至1.2万美元,浙江小家电企业为赶圣诞订单被迫空运,成本飙升5倍。

波兰边境的铁丝网不仅拦下了中欧班列,更揭开了全球化时代信任链条的脆弱性。当欧盟还在为政治正确争论不休时,中国已经通过外交斡旋、通道建设、技术赋能的“组合拳”,为全球供应链韧性提供了新范式。