第三章:漂母赠饭·一饭千金深冬的淮河水寒彻骨,河面结着薄冰,韩信蹲在岸边,用断剑削着柳条鱼竿。母亲的银发缠绕在青铜鱼钩上,在寒风中轻轻颤动,宛如她生前缝补衣物时的模样。他想起《六韬》里“钓者,利也,以饵取鱼”的句子,将从泥土里挖出的蚯蚓挂在钩尖,那蠕动的虫身让他想起项梁军中士兵传递的“蚯蚓探穴测土松”之法。

第一竿抛下时,河面溅起细碎的冰花。韩信数着波纹扩散的圈数,默算水流速度——这是他在项梁军中偷学的“水战测流术”。远处有渔船经过,渔夫对他指指点点,他却充耳不闻,目光死死盯着水面,仿佛要将眼前的寒江望穿。

“一、二、三……六十三圈。”他轻声计数,忽然,鱼竿猛地一沉,韩信的心脏猛地一缩,他意识到,鱼上钩了!他激动得双手微微颤抖,小心翼翼地拉起鱼竿。只见一条活蹦乱跳的鱼在鱼钩上挣扎着,阳光洒在鱼鳞上,反射出耀眼的光芒。韩信的脸上瞬间绽放出惊喜的笑容,那是许久未曾有过的喜悦。他高高地举起鱼竿,欢呼着:“我钓到鱼了!我钓到鱼了!”声音在空旷的河边回荡,仿佛在向世界宣告他的小小胜利。

然而,这样的喜悦并不常有。日头西斜时,鱼篓依旧空空如也。韩信揉着饿得抽痛的肚子,一次次俯下身捧起河水充饥。冰冷的河水灌进胃里,却浇不灭心中的不甘。他摸了摸腰间的断剑,剑鞘上的“项燕”铭文硌着掌心,忽然想起母亲说过:“真正的强者,要能在绝境中寻生机。”

暮色渐浓时,河边传来木槌击打丝帛的声音。七位大娘在河边漂洗丝棉,其中一位穿灰布衫的老妇韩媪抬头擦汗,目光与韩信相撞。她注意到韩信凹陷的眼窝、颤抖的指尖,以及鱼竿上摇摇欲坠的空鱼钩。

“孩子,”韩媪放下木槌,从竹篮里拿出一个粗陶饭盒,“来,吃点热乎的。”

韩信抬起头,眼中满是惊讶与感激。他望着韩媪手中的饭盒,犹豫了片刻——母亲生前最忌嗟来之食,曾教导他“饿死不食嗟来之食,冻死不穿盗来之衣”。但此刻,胃部的绞痛让他几乎无法站立。他推让三次,见韩媪眼含哀求,才颤抖着双手接过饭菜。

饭盒打开的瞬间,热气裹挟着粟米香扑面而来,混着咸菜的酸香,竟比当年母亲煮的腊八粥还要温暖。韩信狼吞虎咽地吃着,忽然瞥见韩媪补丁摞补丁的衣袖,袖口露出的皮肤布满裂痕,那是长期浸泡在冰水中的痕迹。韩信的饭盒里藏着半块掺了麦麸的饼,韩媪却自己啃着野菜团。韩信发现后,偷偷将饼掰成两半:“您分我一半,我便吃;若独食,我宁饿死。”

韩媪媪含泪分饼,韩信心中一酸,低声问道:“大娘,为何帮我?”

韩媪叹了口气,用树枝在沙地上画着:“我儿被征去修骊山陵墓,至今音信全无。你与他年纪相仿,看着你,就像看见我儿……”她的声音渐渐低沉,指尖在沙地上勾勒出一个少年的轮廓,“多吃点,修陵的士卒要是吃不饱,监工就用皮鞭抽。”

韩信望着她粗糙的手掌,掌纹里嵌着丝棉纤维,忽然想起母亲织麻布时的样子。从那之后,无论晴雨,韩媪总会在河边遇见韩信,总会将自己的饭菜分给他。有时是粟米粥,有时是掺着野菜的麦饼,每一份食物都带着老妇的温度,如同一束光,照亮了韩信那段黑暗的岁月。

终于,韩媪的漂洗工作结束了。这一天,韩信满怀感激地走到大娘面前,脸上带着坚定的神情,郑重地说道:“大娘,您的恩情我铭记于心,日后我发达了,一定重重地报答您。”然而,大娘听后,脸色微微一变,眼神中透露出一丝不满,她严肃地说道:“大丈夫应当顶天立地,连自己都养活不了,如何能成大事?我只是可怜你这落魄的王孙公子,才给你饭吃,难道是贪图你的报答吗?你应该好好反思,努力让自己强大起来,而不是总想着报答别人。”

韩信听后,羞愧地低下了头,大娘的话如同一记重锤,狠狠地敲在了他的心上。他意识到,自己不能再这样一味地依赖他人,必须要凭借自己的努力去改变命运。望着大娘离去的背影,韩信暗暗发誓,一定要出人头地,不辜负大娘的这番教诲。

他摸出藏在鱼篓底的半块玉佩——那是母亲的陪嫁,本想换粮却始终舍不得。玉佩上刻着“项燕”暗纹,是父亲当年随项燕征战时所得。此刻,他将玉佩埋在大娘常坐的石头下,用断剑刻下“恩”字。多年后,当他以齐王之尊重返淮阴,这块玉佩成了“一饭千金”的信物。

暮色渐浓时,韩信坐在大娘常坐的石头上,打开《孙子兵法》。书页间掉出一根丝棉,那是大娘补饭盒时落下的。他将丝棉系在鱼竿上,忽然领悟:真正的强者,不是等待别人施舍,而是像丝棉一样,虽柔软却能织就千军万马的甲胄。

河面上,最后一丝阳光消失前,韩信看见自己的倒影与大娘的身影重叠——一个是漂泊的钓者,一个是漂泊的织妇,却在这寒江之上,织就了一段超越血缘的母子情。他握紧鱼竿,竿头丝棉在风中轻摆,宛如一面小小的旗帜,在暮色中扬起希望的微光。

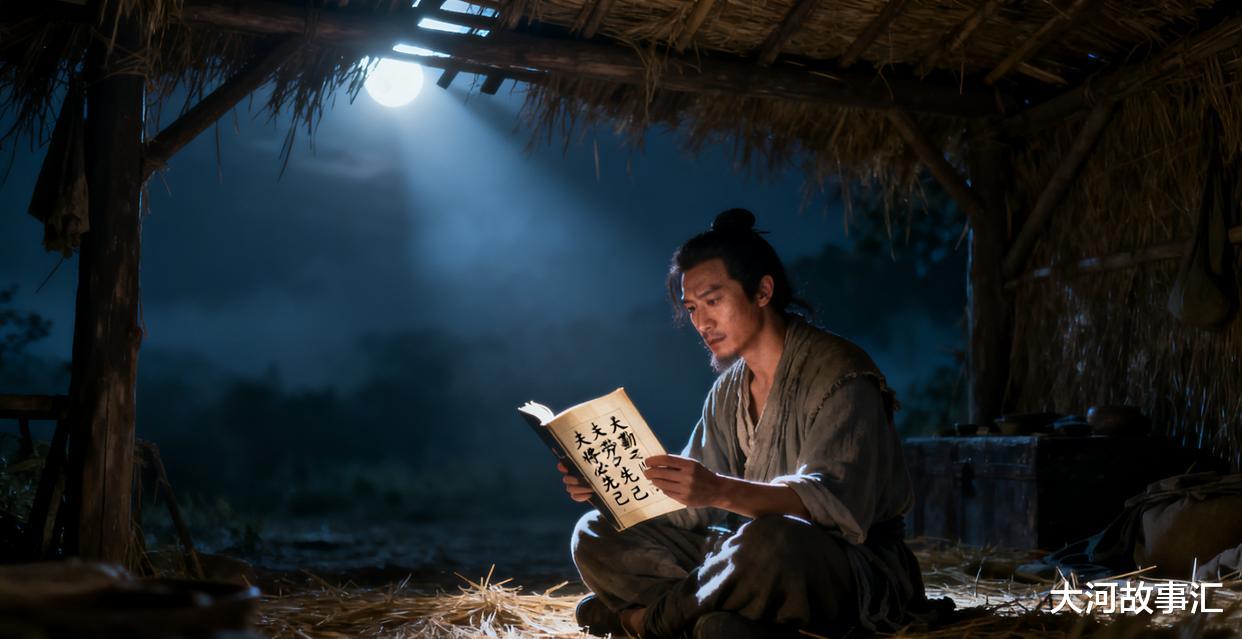

是夜,韩信躺在草棚里,借着月光翻开《尉缭子》。书中“夫勤劳之师,将必先己”的句子映入眼帘,他想起韩媪的话,不禁感慨:“治兵如治民,将者,需先士卒之忧而忧。”

他摸出藏在草堆里的鱼线,那是用韩媪给的丝棉搓成的。鱼线在手中缠绕,竟不自觉地摆出“长蛇阵”的形状。他忽然想起白天观察的水流,若将丝棉阵与水势结合,必能出奇制胜。

窗外,淮水涛声阵阵,韩信起身走到河边,捡起一块石头扔进水中。涟漪扩散时,他数着圈数,心中默算出水流的速度与方向。这一刻,寒江不再是寒江,而是千军万马的战场;鱼竿不再是鱼竿,而是指挥千军的令旗。

他想起韩媪在沙地上画的亡子轮廓,想起母亲藏在灶台的兵书,忽然明白:所谓兵道,不在兵书之中,而在生活的细微处。钓鱼需知鱼性,用兵需知人性;漂母赠饭是“仁”,治兵之道亦是“仁”。

寒鸦在夜空啼叫,韩信握紧手中的鱼竿,竿头的丝棉在风中猎猎作响。他知道,这根鱼竿不仅钓起了生活的希望,更钓起了他对兵道的初悟。而那位赠饭的老妇,不仅给了他食物,更给了他在绝境中前行的力量。