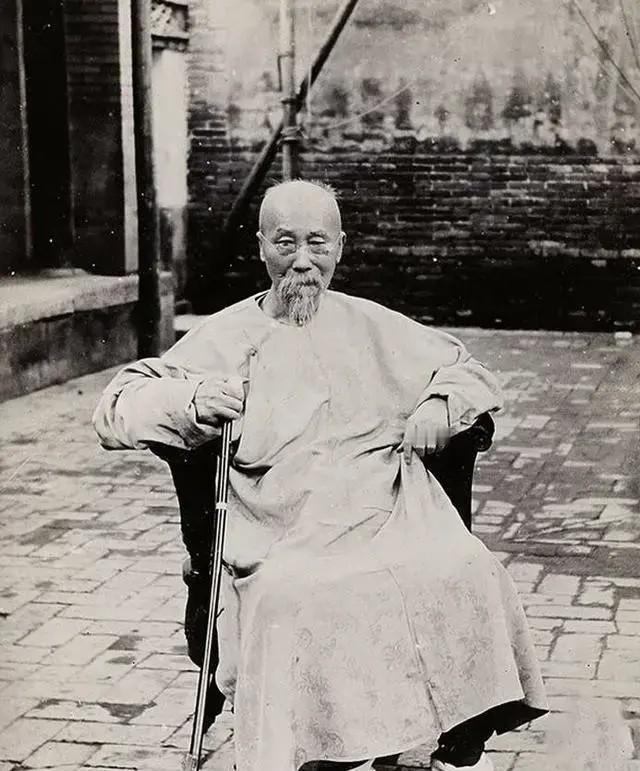

1896年,李鸿章大摇大摆地跑到美国,想要给美国人瞧一瞧他的中国风。他特意穿上了太后赐的黄马褂,准备秀一波。不过,他一出现,旁边的美国人都穿着时髦的西装,简直跟他格格不入! 1896年的夏末,一个举世瞩目的访问即将展开。 大清帝国的重臣李鸿章,即将远渡重洋,前往美利坚合众国进行国事访问。这在清朝与美国建交50多年以来尚属首次。 此行虽为奉慈禧太后之命,出席俄罗斯沙皇尼古拉二世加冕之需,但更重要的使命,是为了考察西方列强的情况,为日后中国的富国强兵寻求良策。 对于这次出访,74岁高龄的李鸿章显得跃跃欲试。在结束了欧洲之行后,有人建议他从地中海走苏伊士运河返回中国,他却执意要改道去美国。 1896年8月28日,载着李鸿章一行的轮船缓缓驶进纽约港。映入眼帘的,是码头上黑压压的人群,成千上万的美国民众夹道欢迎,久久喝彩声不绝于耳。 美国政府为了迎接这位远道而来的贵客,可谓是高规格、大阵仗,鳞次栉比的高楼大厦上,随处可见飘扬的中国龙旗。甚至连时任美国总统克利夫兰,也特意取消休假,亲自到码头迎接。 面对如此盛大的场面,李鸿章难掩心中的激动。 据当时的报道记载,他对前来迎接的美国官员说道:"在结束对欧洲的访问时,有人劝我改道苏伊士运河回国,我断然拒绝了。我的心愿就是要到美国看一看,亲眼见证这个新兴国度的不凡气象!" 李鸿章此言一出,立刻拉近了与美国接待人员的距离。 大家都被这位慈眉善目的东方老者的风趣与谦逊所打动,当即有记者评价道:"这位贵客虽是异邦来客,但谈吐之间充满睿智,举手投足皆是风度。" 就这样,李鸿章一行在无数市民的夹道欢迎下,踏上了美利坚的土地。 放眼望去,曼哈顿岛林立的摩天高楼,熙熙攘攘的街道,富丽堂皇的建筑,无一不在向世人昭示着这个国家的繁荣昌盛。 而李鸿章在惊叹之余,心中更多的是对这个陌生国度的好奇:究竟是什么样的制度、文化和国民性,造就了今日之美国? 相比之下,古老的中华帝国在固步自封了数千年后,还有怎样的出路?带着这一连串的思索,李鸿章开始了在美国为期三周的参观访问...... 9月2日上午,一场罕见的采访在华尔道夫酒店中进行。大批美国的新闻记者云集于此,争相对这位来自东方的神秘客人进行提问。 面对镜头和笔记本,李鸿章显得从容不迫。 在整个采访过程中,李鸿章身上那件亮黄色的长袍格外醒目。这其实是中国清廷官员的传统服饰——黄马褂。 据悉,李鸿章此行特意穿上了由慈禧太后御赐的黄马褂,以彰显自己的身份和地位。在他看来,身着国服出访,正是向世人展示中华文明独特魅力的良机。 可当李鸿章穿着黄马褂出现在美国人面前时,却引发了一些意想不到的反应。 西装革履、流行西装的美国绅士们,无不投以好奇的目光。 在他们眼中,这位年逾古稀的东方长者,简直像个异域的传奇。街头巷尾,人们议论纷纷,都在猜测这个古怪的中国人究竟是什么来头。 也许是出于好客,更多的美国民众对李鸿章报以了真诚的善意。 据当时的报纸描述:"每当这位可敬的老先生出现在公众视野时,人群中总是爆发出一阵欢呼。大家都在议论,瞧那黄袍加身的大人物,宛如神话中的圣贤再现。一些孩童甚至自发地用黄丝带装点自己的自行车,以示对这位贵客的崇敬。" 面对民众的热情,李鸿章频频颔首微笑,举止投足间满是风度。 他或许已经意识到,尽管中美两国在政治制度、文化习俗上存在诸多差异,但只要秉持开放、友善的态度,定能找到交流的契合点。 为了深入了解美国的方方面面,李鸿章在访美期间还安排了一系列参观考察活动。 从名城華盛頓的总统府,到伟人林肯的陵寝;从新兴企业的生产车间,再到公立学校的课堂,处处都留下了这位东方使者求知若渴的身影。 而最令他印象深刻、也最富象征意义的,或许要数拜谒已故美国总统格兰特之墓的那一幕。 当李鸿章一行来到格兰特将军的陵寝前时,现场鸦雀无声,沉重肃穆。 格兰特是李鸿章的旧识,曾在中美建交初期访华,两人因此结下了不解之缘。 如今斯人已逝,唯有遗像长存。李鸿章缓步上前,向这位昔日的挚友伫立良久,面露凝重之色。 在那一刻,他的脑海中或许闪过诸多往事:中美的首次握手,《天津条约》的签署,以及这个新兴国家迅速崛起的历程。 作为亲历者和见证人,李鸿章比任何人都更清楚,中美关系走到今天实属不易。展望未来,他衷心希望两国能在平等互利的基础上加强往来,共同谱写友好交往的新篇章。 拜谒格兰特之墓,为李鸿章此行的美国之旅画上了一个句号。尽管访问过程中也出现过一些文化差异引发的笑料,如随地吐痰被罚款等,但总的来说,这次跨越半球的对话还是卓有成效的。 它不仅向世人展示了一个古老帝国迈向现代化的决心,更推动了中美两国民间的直接交流与相互了解。 时至今日,我们回顾李鸿章访美的种种细节,依然能感受到这位东方智者的远见卓识和博大胸襟。正如他在告别美国时所言:"中美虽远隔重洋,但心可以贴近。"