北宋末年,表面上依旧是一片歌舞升平的繁华景象。张择端的《清明上河图》为我们展现了彼时汴京城的热闹非凡,街市上车水马龙,行人摩肩接踵,酒楼茶肆生意兴隆,店铺琳琅满目 ,各行各业尽显生机。然而,在这看似繁荣的背后,实则暗流涌动,危机四伏。

宋徽宗时期,政治极度腐败,以蔡京、童贯为首的 “六贼” 把持朝政,他们贪污受贿、卖官鬻爵、结党营私,致使朝廷纲纪废弛。为满足宋徽宗的奢靡生活,“六贼” 巧立名目,横征暴敛,百姓负担日益沉重,阶级矛盾愈发尖锐,各地农民起义此起彼伏,其中方腊起义声势浩大,虽最终被镇压,但已严重动摇了北宋的统治根基。

与此同时,北宋的军事力量也极为薄弱。自宋太祖赵匡胤 “杯酒释兵权” 后,宋朝便实行重文轻武政策,武将地位低下,军队指挥体系混乱,兵将分离,士兵缺乏训练,战斗力低下。面对北方少数民族政权的崛起,北宋军队在战场上屡战屡败,尽显颓势。

此时,北方的金国迅速崛起,他们以摧枯拉朽之势灭掉了辽国,实力大增,野心也随之膨胀,将目光投向了富饶的北宋。而宋徽宗却未能洞悉金国的狼子野心,为收复燕云十六州,竟与金国签订 “海上之盟”,相约共同灭辽。然而,在联金灭辽的过程中,北宋军队的腐败与孱弱彻底暴露在金国面前,让金国看到了北宋的不堪一击,从而萌生了南侵的野心。

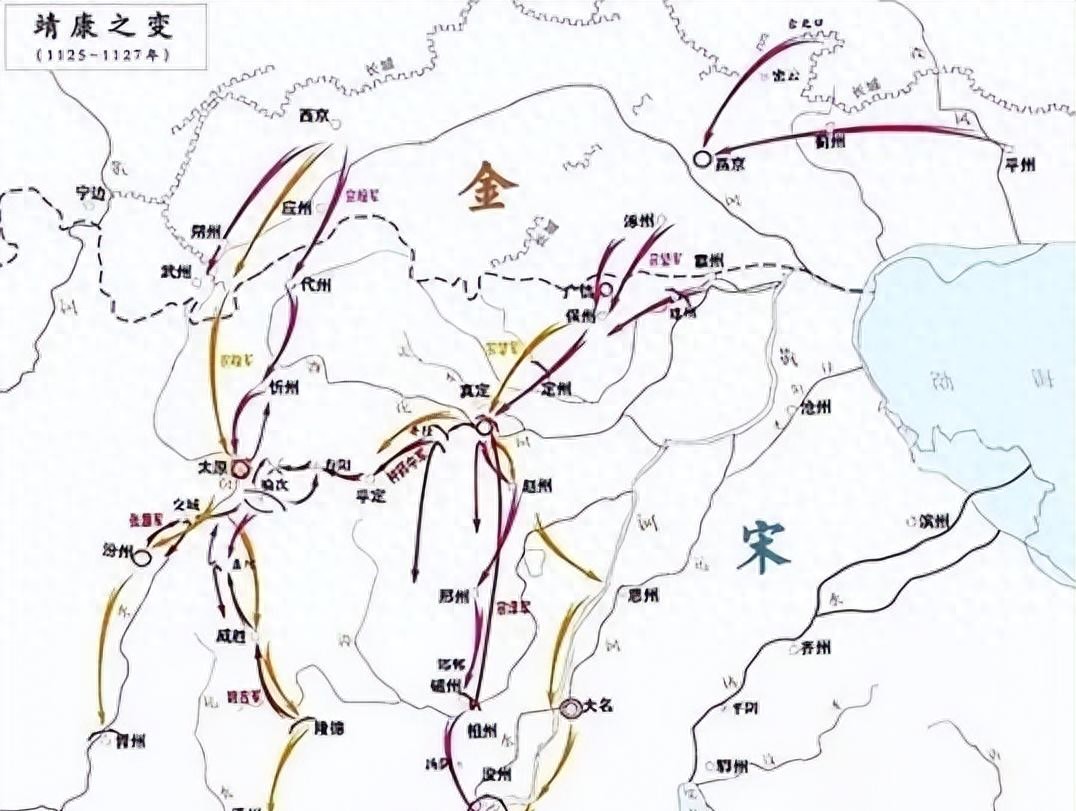

更糟糕的是,宋徽宗不顾与金国签订的盟约,接纳了辽国降将张觉,这一举动成为了金国攻宋的直接导火索。1125 年,金国以张觉事件为借口,兵分两路,大举南下攻宋。西路军以完颜宗翰(粘罕)为主帅,率领六万大军从西京大同出发,直扑太原;东路军以完颜宗望(斡离不)为主帅,同样率领六万大军自平州入燕山,直取真定,妄图两路大军会师于开封城下,一举灭亡北宋。

北宋的和平幻梦就此被彻底打破,一场决定北宋命运的残酷战争 —— 宋金太原之战,即将拉开帷幕。

主帅临阵脱逃:童贯的怯懦与太原危局当金军的铁蹄如汹涌的潮水般滚滚而来,直逼太原时,整个北宋的局势瞬间变得岌岌可危 。此时,北宋在太原的最高军事长官童贯,却暴露出了他怯懦无能的真面目。

童贯,这个在宋徽宗时期权倾朝野的大宦官,身兼陕西、河东、河北宣抚使等要职,手握重兵,肩负着保卫北方边境的重任。然而,当真正的危机降临,他却被金军的气势吓得胆战心惊,完全没了平日里的威风。此前,多次出使金朝的宋将马扩早已敏锐地察觉到金兵南侵的迹象,心急如焚地提醒童贯早做防备。可童贯却被以一百万燕京代租费收回幽州空城的 “功绩” 冲昏了头脑,对马扩的警告充耳不闻,依旧沉浸在虚假的胜利喜悦之中。

金军南侵前夕,马扩再次前往宗翰军中商议收回蔚、应二州,狂妄的宗翰毫不掩饰地笑道:“你还在指望得到这两个州吗?山前山后都是大金朝的土地,还有什么好说的?你们把所有州县奉上赎罪,我们才可以原谅你们收纳张觉。你现在就可以回去了,我不久就会派人去宣抚司。” 马扩匆忙赶回太原复命,童贯这才大惊失色,但他并没有听从马扩的建议积极部署应敌防务,而是满脑子想着如何逃跑。

不久后,金国使者来到太原,直言金军已经南侵,并要求宋廷割让黄河以北的土地。面对这一突如其来的噩耗,童贯顿时慌了神,吓得不知所措,立即准备逃归京城。太原知府张孝纯见此情形,心急如焚,赶忙劝阻道:“金人撕毁盟约,大人应当率领各路将士奋力抗敌。如果大人南归,军心必然动摇,这无疑是把河东拱手送给金人啊!河东一旦失守,河北岂能保全?请大人留下来与我们共同报效国家,更何况太原地势险要,人民劲悍,金兵未必能够攻取。” 然而,童贯却厚颜无耻地回应道:“我的职责是宣抚,而不是守土,如果一定要我留下,还要你们做什么?”

于是,在十二月八日,童贯置太原的安危于不顾,带着自己的亲信和搜刮来的大量金银财宝,如丧家之犬般逃离了太原前线。张孝纯得知后,痛心疾首,忍不住击掌长叹:“平时童大人何等威风,怎么一旦风云突变就心惊胆战抱头鼠窜,他还有什么面目去见天子?”

童贯的临阵脱逃,无疑是给本就危急的太原局势雪上加霜。他作为主帅,不顾国家安危和将士们的生死,其行为严重动摇了军心,使得宋军的士气一落千丈。原本对抵御金军充满信心的将士们,看到主帅如此贪生怕死,纷纷感到心寒和绝望,一时间军心大乱,士兵们人心惶惶,不知何去何从。许多士兵开始对这场战争失去信心,甚至产生了逃跑的念头,整个军队陷入了混乱无序的状态 。

与此同时,童贯的逃跑也让太原的防御体系瞬间陷入了混乱和瘫痪。他带走了大量的军队和物资,使得太原的防守力量大大削弱。城内的守军兵力不足,武器装备也严重匮乏,面对金军的强大攻势,显得更加力不从心。而张孝纯和王禀等将领虽然有心抵抗,但在失去了主帅的统一指挥和协调后,他们的防御部署变得困难重重,难以形成有效的抵抗力量。

更糟糕的是,童贯的怯懦行为也让金军看到了北宋军队的软弱和无能,极大地助长了金军的嚣张气焰。金军得知童贯逃跑后,更加肆无忌惮地向太原发起进攻,他们认为北宋军队不堪一击,太原城唾手可得。于是,金军加快了进攻的步伐,对太原城展开了猛烈的攻击,一场惨烈的攻防战即将在太原城下展开。

孤城困守:太原军民的浴血抵抗在童贯仓皇逃离后,太原城瞬间陷入了孤立无援的绝境,仿佛一座被汹涌波涛包围的孤岛,随时都可能被吞没 。然而,太原知府张孝纯和宣抚司统制王禀并未被眼前的困境吓倒,他们挺身而出,毅然肩负起了保卫太原的重任,如同中流砥柱,支撑着太原城的最后希望。

张孝纯,这位饱读诗书的文官,虽不精通军事,却有着坚定的信念和顽强的意志。他深知太原城的得失关乎国家的安危,一旦太原失守,金军将长驱直入,北宋的半壁江山将危在旦夕。因此,他决心与太原城共存亡,哪怕面临着重重困难和危险,也绝不退缩半步。王禀,作为一名久经沙场的将领,有着丰富的战斗经验和卓越的军事才能。他冷静沉着,指挥若定,在关键时刻总能做出正确的决策,带领士兵们一次次击退敌人的进攻。

面对金军的猛烈进攻,张孝纯和王禀迅速组织全城军民进行抵抗。他们深知,只有团结一心,众志成城,才能抵御住金军的强大攻势。于是,他们发动全城百姓,无论男女老少,都纷纷投身到守城的战斗中来。一时间,太原城内呈现出一片紧张而有序的备战景象。百姓们有的协助士兵搬运石块、木材等守城物资,有的为士兵们烧水做饭、送汤送药,有的则拿起武器,与士兵们一起登上城墙,共同抵御外敌。

在战斗中,王禀充分发挥了他的军事才能,带领士兵们巧妙地运用各种战术,与金军展开了激烈的对抗。当金军使用投石机抛掷巨石,企图摧毁城墙时,王禀派人用装满糠的布袋塞住缺口,有效地减少了巨石对城墙的冲击力,避免了城防工事被进一步损坏。他还命人挖掘坑道,通向城外的壕沟,然后向坑道内灌水。当金军试图用木柴填平壕沟时,王禀便点燃灯火,顺着水流漂向壕沟,瞬间将金军扔到壕沟里的木柴点燃,让金军的计划彻底落空。而当金军使用攻城车逼近城墙时,王禀则命人将捆绑巨石的套索扔出,缠住攻城车,然后用力拽倒,使攻城车无法发挥作用 。

此外,王禀还经常亲自率领敢死队出城反攻金军阵地。他身先士卒,冲锋在前,鼓舞着士兵们的士气。在他的带领下,敢死队如同一把把锋利的匕首,狠狠地刺向金军的阵营,给金军造成了巨大的损失。每次反攻,王禀都不顾个人安危,与敌人展开殊死搏斗,他的英勇行为深深地感染了每一位士兵,让他们更加坚定了抵抗到底的决心。

而张孝纯则坐镇城中,统筹全局,协调各方力量。他不仅要组织百姓提供后勤保障,还要安抚民心,稳定城内秩序。他深知,在战争时期,民心的稳定至关重要,如果百姓们陷入恐慌,那么整个城市的防御体系将不攻自破。因此,他时常亲自到城中各处巡视,鼓励百姓们坚定信心,共同抗敌。他还积极组织城内的文人墨客,撰写檄文,鼓舞士气,激发百姓们的爱国热情。在他的努力下,太原城内的百姓们众志成城,同仇敌忾,为保卫太原城贡献出了自己的力量 。

太原城的百姓们也展现出了无比的英勇和顽强。他们不顾生死,与士兵们并肩作战,用自己的血肉之躯筑起了一道坚固的防线。在战斗中,许多百姓不幸牺牲,但他们的英勇事迹却激励着更多的人加入到战斗中来。有的百姓为了保护城墙,不惜用自己的身体挡住金军的箭矢;有的百姓在金军攻城时,手持武器,与敌人展开激烈的肉搏战;还有的百姓在城中物资短缺时,主动献出自己的粮食和衣物,支援守城士兵。他们的无私奉献和英勇行为,让太原城的抵抗更加顽强,也让金军付出了惨重的代价 。

在张孝纯和王禀的带领下,太原军民凭借着顽强的意志和不屈的精神,一次次击退了金军的进攻。尽管他们面临着金军的强大压力,武器装备也远不如金军,但他们始终没有放弃,始终坚守着太原城。他们的抵抗,让金军陷入了困境,也为北宋朝廷争取了宝贵的时间。

希望破灭:援军溃败与割地之辱太原军民在张孝纯和王禀的带领下,凭借着顽强的意志和不屈的精神,在孤立无援的绝境中苦苦坚守,他们心中始终怀揣着一个信念,那就是朝廷的援军一定会到来,他们一定能够守住太原城 。然而,现实却如同冰冷的寒冬,无情地击碎了他们的希望。

在得知太原被围的消息后,北宋朝廷紧急调遣西军将领折可求、刘光世率领四万援军前去救援。这四万援军,承载着太原军民的希望,他们如同黑暗中的曙光,被寄予了厚望。然而,谁也没有想到,这支看似强大的援军,在与金军的交锋中,竟如此不堪一击 。

当折可求、刘光世率领援军抵达交城时,与金军遭遇。金军见宋军援军到来,早已严阵以待。一场激烈的战斗就此展开,战场上硝烟弥漫,喊杀声震天。折可求、刘光世本以为凭借着自己的兵力优势,能够击败金军,顺利解太原之围。然而,他们低估了金军的战斗力和战斗意志。金军骑兵在战场上纵横驰骋,如同一股钢铁洪流,势不可挡。他们以精湛的骑射技术和勇猛无畏的战斗精神,向宋军发起了猛烈的攻击。

宋军在金军的攻击下,渐渐陷入了困境。士兵们惊慌失措,阵脚大乱,无法组织起有效的抵抗。折可求、刘光世虽奋力指挥,但也无法扭转战局。最终,宋军在交城被金军击败,折损了一万多人,被迫撤退。这场惨败,让太原军民的希望瞬间破灭,他们的心中充满了绝望和无助 。

而此时,东路金军在完颜宗望的率领下,一路势如破竹,黄河南岸的宋军望风溃散。宗望率军长驱直入,于靖康元年正月初八进抵汴京。刚刚即位的宋钦宗被兵临城下的金人吓破了胆,即便当时各路勤王大军已云集京师,但钦宗根本没有抵抗的勇气。在主和派的劝说下,他竟然接受了宗望提出的割让太原、中山、河间三镇的屈辱条件,以换取金军的退兵 。

当朝廷使者路允迪带着宋钦宗决议割让三镇的诏令来到太原时,整个太原城都沸腾了。张孝纯、王禀等守城诸将听闻朝廷竟如此轻易地将太原拱手让于金人,顿时群情激愤。王禀紧握佩剑,霍然站起,声嘶力竭地怒喝道:“国君应保国爱民,臣民应忠君守义,现并州军民以大宋国为重,宁死而不作金鬼,朝廷竟如此弃子民于不顾,何颜见天下臣民,并州军民坚不受命,以死固守。” 守城将士们也皆振臂高呼,愿随王禀死战到底,绝不降金 。

路允迪见状,羞赧满面,狼狈缒城而出。宋钦宗的软弱和妥协,让太原军民感到无比心寒。他们在前线浴血奋战,拼死抵抗,为的就是保卫国家和家园,可朝廷却在背后捅了他们一刀,将他们的努力和牺牲全都付诸东流。曾经,他们对朝廷充满了信任和期待,以为朝廷会是他们最坚强的后盾,会在他们最需要的时候伸出援手。然而,现实却让他们彻底看清了朝廷的懦弱和无能,他们与汴京之间的距离,仿佛变得越来越远,心中的那堵墙,也越来越高 。

尽管如此,张孝纯、王禀等爱国将领却并未因此而放弃。他们深知,太原城的得失关乎国家的安危,即便朝廷抛弃了他们,他们也要为了国家和民族,坚守到底。于是,他们再次鼓舞起军民的士气,继续组织抵抗,决心与太原城共存亡。然而,面对金军的重重围困和朝廷的放弃,太原城的坚守又能持续多久呢?

宁死不屈:城破之际的悲壮抗争尽管太原军民对朝廷的割地诏令感到无比愤怒和心寒,但他们并没有被绝望所吞噬,心中的爱国之火依然熊熊燃烧。他们深知,太原城是他们的家园,是大宋的领土,绝不能轻易落入金人之手。于是,他们怀着必死的决心,再次投身到了保卫太原城的战斗中,用自己的血肉之躯,筑起了一道坚不可摧的防线 。

然而,随着时间的推移,太原城的局势愈发严峻。金军见太原军民拒不投降,恼羞成怒,采用了更为残酷的 “锁城法”。他们在太原城外构筑起坚固的工事,将太原城团团包围,切断了城内与外界的一切联系,使太原城成为了一座名副其实的孤城 。在这重重包围之下,太原城内的物资逐渐匮乏,粮食、水源、药品等生活必需品日益短缺,百姓们的生活陷入了极度困境。

为了应对物资短缺的问题,太原军民想尽了一切办法。他们先是节约粮食,实行严格的配给制度,按人头每日供应少量的食物,力求将有限的粮食发挥出最大的作用。然而,随着围城时间的不断延长,粮食储备逐渐见底,人们不得不开始寻找其他的食物来源。他们先是将目光投向了城内的树木,树皮成为了人们充饥的食物之一。但随着树皮被剥光,人们又将目光转向了草根、野菜,甚至连城中的老鼠也成为了人们争抢的对象 。

随着饥饿的加剧,太原城内的情况变得愈发悲惨。许多人因饥饿而身体虚弱,无力行动,只能躺在地上等待死亡的降临。孩子们饿得嗷嗷大哭,声音中充满了绝望和无助。老人们则默默忍受着饥饿的折磨,眼中满是对未来的担忧和迷茫。而士兵们,虽然同样遭受着饥饿的煎熬,但他们依然坚守在岗位上,凭借着顽强的意志和坚定的信念,与金军进行着殊死搏斗 。

在这场残酷的战争中,太原军民面临的不仅仅是饥饿的威胁,还有疾病的肆虐。由于城内卫生条件恶劣,缺乏药品和医疗设施,许多人在饥饿和疾病的双重折磨下痛苦地死去。然而,即使面对如此艰难的困境,太原军民也没有放弃抵抗,他们相互扶持,相互鼓励,共同度过了一个又一个难关 。

就这样,太原军民在饥饿、疾病和金军的重重围困下,苦苦坚守了长达九个月之久。在这九个月里,他们经历了无数次的战斗,每一次战斗都伴随着鲜血和死亡,但他们始终没有退缩,始终坚守着太原城。他们用自己的生命和鲜血,诠释了对国家和民族的忠诚,谱写了一曲悲壮的英雄赞歌 。

然而,再坚固的防线也有被攻破的一天。靖康元年(1126 年)九月三日,在经历了长时间的围困和战斗后,太原城终于还是被金军攻破了。此时的太原城,早已是满目疮痍,城内尸横遍野,血流成河,到处都是残垣断壁和烧焦的废墟。空气中弥漫着刺鼻的血腥味和硝烟味,让人感到窒息和绝望 。

城破之后,金军如潮水般涌入城中,展开了疯狂的屠杀和掠夺。他们见人就杀,见物就抢,整个太原城陷入了一片混乱和恐怖之中。百姓们四处逃窜,哭声、喊声、惨叫声交织在一起,仿佛是人间地狱。而太原军民并没有因为城破而放弃抵抗,他们与金军展开了激烈的巷战,用最后的力量捍卫着自己的尊严和国家的荣誉 。

王禀,这位英勇无畏的将领,在城破之际,依然率领着残兵与金军进行着殊死搏斗。他身先士卒,冲锋在前,手中的武器挥舞得虎虎生风,每一次出手都能带走一名金兵的性命。然而,金兵人数众多,且装备精良,王禀的部队渐渐陷入了困境。尽管如此,王禀依然没有丝毫退缩之意,他心中只有一个信念,那就是与太原城共存亡 。

在激烈的战斗中,王禀身中数十枪,鲜血染红了他的战袍,但他依然顽强地战斗着。当他看到金军越来越多,自己的部队已经无法抵挡时,他知道,太原城已经无法守住了。为了不让宋太宗的御容落入金兵之手,他毅然怀抱宋太宗御容,跳入了汾河之中,壮烈殉国。他的长子王荀,也随他一起投身汾河,父子二人用生命诠释了对国家的忠诚和对民族的热爱 。

除了王禀父子,还有许多太原军民在城破后选择了与金兵同归于尽。他们或是手持武器,与金兵展开激烈的肉搏战,或是拉响身上的炸药,与金兵同归于尽。他们用自己的生命,为太原城的保卫战画上了一个悲壮而又壮烈的句号 。

太原知府张孝纯,在城破后不幸被金军俘虏。面对金兵的威逼利诱,他始终坚贞不屈,破口大骂金兵的侵略行径,拒不投降。金兵恼羞成怒,将他掳往金国。后来,张孝纯曾出任伪齐的宰相,但他的内心始终充满了痛苦和愧疚,他深知自己的行为背叛了国家和民族,成为了历史的罪人 。

金军在攻破太原城后,为了泄愤,对太原城进行了残酷的屠城。他们将城内的百姓全部赶到一起,然后用刀枪肆意屠杀,一时间,太原城内血流成河,尸积如山。据记载,这座曾经拥有百万人口的雄城,在金军的屠城之后,仅存三万人。曾经繁华热闹的太原城,如今已变成了一座人间炼狱,到处都是死亡和绝望的气息 。

宋金太原之战,以太原城的沦陷和太原军民的悲壮牺牲而告终。这场战争,是北宋末年历史上的一场悲剧,它见证了太原军民的英勇抗争和顽强不屈,也揭示了北宋朝廷的腐败和无能。太原军民的抵抗虽然最终失败了,但他们的精神却永远值得我们铭记和敬仰 。

历史的回响:太原之战的深远影响宋金太原之战的结局无疑是悲惨的,太原城的沦陷,如同一场巨大的灾难,给北宋带来了沉重的打击,其影响之深远,如涟漪般在历史的长河中不断扩散 。

太原,作为北宋北方的重要军事重镇,战略地位极其重要。它宛如北宋的一道坚固屏障,扼守着北方的咽喉要道,阻挡着北方游牧民族的铁骑南下。一旦太原失守,北宋的北方防线便如同被撕开了一道巨大的口子,金军得以长驱直入,如入无人之境。从此,北宋的半壁江山暴露在金军的铁蹄之下,失去了天然的防御依托,陷入了极度危险的境地 。

金军在攻破太原后,迅速挥师南下,与东路军会合,直逼北宋都城汴京。此时的北宋朝廷,犹如惊弓之鸟,面对金军的强大攻势,惊慌失措,毫无应对之策。汴京的防御体系在金军的猛烈攻击下,显得脆弱不堪,很快便陷入了绝境。靖康二年(1127 年),金军攻破汴京,宋徽宗、宋钦宗被俘虏,北宋皇室、大臣等三千余人被掳往北方,史称 “靖康之变”。曾经辉煌一时的北宋王朝,就此宣告灭亡,中原大地陷入了一片混乱和黑暗之中 。

太原之战的失败,也深刻地反映出了北宋政治的腐败和军事的无能。宋徽宗时期,以蔡京、童贯为首的 “六贼” 把持朝政,他们为了满足自己的私欲,大肆搜刮民脂民膏,卖官鬻爵,使得朝廷政治黑暗,官员贪污成风。在这样的政治环境下,北宋的国力逐渐衰弱,军队的战斗力也受到了极大的影响 。

北宋的军事制度存在着严重的缺陷。“重文轻武” 的政策使得武将地位低下,受到文官的制约和打压,无法充分发挥自己的军事才能。同时,军队的指挥体系混乱,兵将分离,士兵缺乏训练,战斗力低下。在面对金军的强大攻势时,北宋军队往往一触即溃,毫无抵抗之力。此外,北宋朝廷在战争中的决策失误也加速了北宋的灭亡。宋钦宗在面对金军的进攻时,犹豫不决,时而主战,时而主和,缺乏坚定的抗战决心。他听信主和派的谗言,罢免了主战派将领李纲的职务,使得宋军的士气受到了极大的打击。同时,他还盲目地相信郭京的 “六甲神兵”,企图依靠神怪之力来抵御金军,结果却被金军打得大败,汴京也因此沦陷 。

太原之战的悲惨结局,成为了北宋历史上的一道沉痛伤疤,给后世留下了深刻的教训。它让我们看到了一个国家在政治腐败、军事无能的情况下,是多么的脆弱和不堪一击。也让我们明白,一个国家要想长治久安,必须要有清明的政治、强大的军事力量和坚定的抗战决心。只有这样,才能抵御外敌的入侵,保护国家和人民的安全 。

如今,当我们回顾这段历史,宋金太原之战的硝烟似乎依然弥漫在眼前。那些英勇抵抗的太原军民,他们的身影永远镌刻在历史的丰碑上,成为了中华民族不屈精神的象征。而北宋王朝的覆灭,则如同一面镜子,时刻警示着我们,要以史为鉴,不断改革创新,加强国家的建设和发展,才能在时代的浪潮中立于不败之地 。