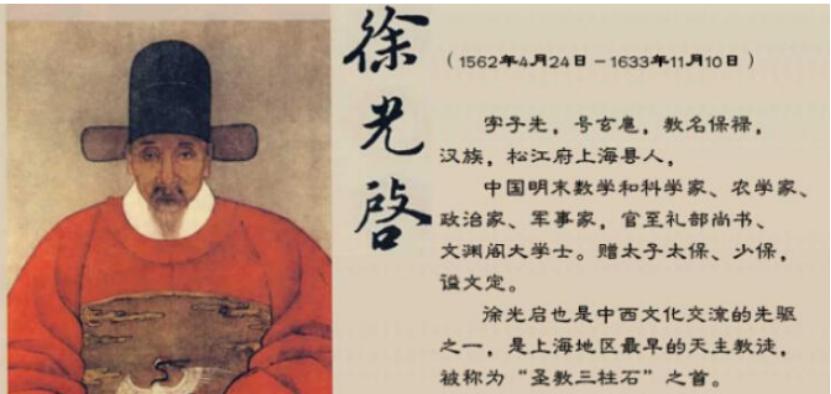

在历史上,崇祯是以一个亡国之君而闻名的。他在位期间都做了那些事情? 崇即位之初,就以迅雷不及掩耳之势,一举铲除了大宦官魏忠贤及其党,继而大力整顿更治,加强边防,大有“慨然有为”,重振朝纲之势。 在科学技术方面,崇皇帝虽忙于政事,无暇亲自研究,但他却十分重视自然科学的研究与发展,积极倡导支持修改历法,主张引进西方先进的科学技术 尤其注重应用科学的引进与研究,因而使自然科学在明末衰亡、时代仍获得了较大的发展,成为明中叶以来引进西方先进科学技术的第二个重要时期 徐光启早年在家乡和广东、广西等地教书为业,注意自然科学的学习与研究,并与西洋传教士开始接触。万历三十二年(1604年),徐光启考中进士,授翰林院庶吉士,三年后升检讨。 徐光启同传教士利玛窦一起研究天文、历算、火器、地理、水利等学问,并与利氏合译了《几何原本》、《测量法义》等著作,成为我国介绍西方科学的先驱。 他本人也有不少关于历算、测量等方面的科学著作,颇受欢迎。然而,徐光启在政治上却一直是“志不得展”,林院吉士、翰林院检讨均是闲曹冷官,有名无实。 天启三年,故官,礼部右侍郎,但不久又被阉党诬陷,落职闲居。直到崇祯上台,铲除党,徐光启才被召还京师并委以重任,官复原职外,又充经筵讲官,加太子宾客。 崇祯元年八月二十二日,徐光启奉旨到京朝见了崇皇帝。这可能是崇祯皇帝与徐光启的第一次会面。不久即升徐光启为礼部左侍郎,旋尚书,兼翰林院学士。 次年六月成立修历局,由徐光启督领。徐光启精通天文历算,早就有修历之志,崇皇帝让他主持修历工作后,他认真制定了修历规划,广泛搜集人才 经过三个多月的努力,终于使历局从无到有,基本上奠定了修改历法的基础。崇三年,后金兵人侵,京城危机,崇祯皇帝传令徐光启负责京城守卫事宜,退敌后仍回历局主持工作。 不久,崇祯皇帝又提升他为礼部尚书兼东阁大学士,让他“入阁参与凯务小于作,所于一六三三年(崇六年)十一月八日病逝为止。从崇元年到崇六年的短短几年中 徐光启一升再升,最终达到阁臣(相当于宰相)的高位,所以才使得他能够一展宏图,取得了很大成就。崇祯皇帝重用徐光启这样的科学家并不是为了装点门面,而是为了运用科技知识解决实际问题。 他曾多次鼓励徐光启等人要大胆地引进西方先进的天文、历算、火器制造等知识,搞好自然科学的学习与研究,并尽力供方便;有关历局的用人、经费、奖惩办法等问题 他都放手让徐光启自己去做;对于徐光启的建议,他一般都能采纳。如:崇祯三年,后金兵围京城,朝野沸腾,朝中不少大臣主张“外扎营” 徐光启则以以往的经验教训和近代科技发明--“火炮”的运用为依据,力主“守城”,崇帝毅然采纳了徐光启的建议,并取得了退敌的胜利。 崇被皇帝在生活上也很关心徐光启。有一次,年近七十的徐光启为考验冬至时刻,亲登观象台观测,崇知道后,特地派人前去慰问。晚年的徐光启由于平生积劳,再加上年纪增大,身体多病,多次请求辞职 崇被皇帝则一再挽留,并安慰他好好养病。崇祯六年,徐光启于是再次请求辞职,并推山东参政李天经代替自己负责修历。崇皇帝还是恋恋不舍,只是鉴于他病情日重,才让李天经督修历法 由此可见崇祯皇帝与徐光启感情之深,徐光启为官清廉,对于徐光启的死,崇祯皇帝十分悲痛,并加太子少保,荫一子为中书舍人。明朝末年的阁臣如走马灯般的换来换去,善终的没有几个 徐光启也不负重望,他对自己所主持的修历工作,兢兢业业,他在许多科学技术方面造诣很深,他已认识到数学是一切科学技术的基础,并提出了著名的“度数旁通十事”的理论 他建议朝廷对数学及其他十项有关国计民生的科学技术。这是一个十分宏伟的规划,可惜的是,培根死后不过三十四年,他的理想研究院就在英国以一六六〇年皇家学会的成立而得以实现 徐光启的理想则由于明朝的覆亡一直未得“料理”,且一搁置就是二、三百年,这是徐光启的不幸,也是中华民族的不幸!然而,崇祯皇帝十分重视这个规划并下旨“分曹料理”的事实却是不能抹系的。 徐光启死后,崇锁皇帝一直很怀念他。直到崇十儿平,他还“光启学识”选向徐家素取徐光启的遗著,欲为出版。徐光唱的儿子徐于是将光启生前所著的《农政全书》草稿六十卷送给了朝廷。 信息来源: 《明史》