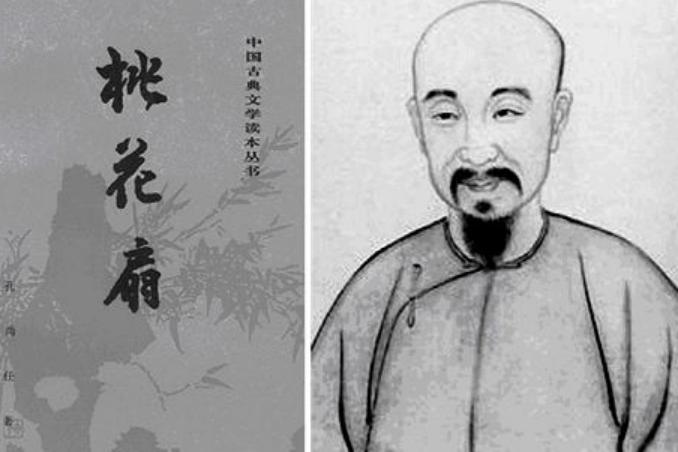

孔尚任在平阳的“工作”并不轻松,但刘待之为上宾,且为他创造了良好的工作环境,所以,无论是礼乐祭祀还是慕修府志,都进行得颇为顺利。 关于完善文庙的礼乐祭器以及司礼人员的培训。如前所述,刘菜此前已经选拔了若干司礼人员,并延请了一位肄礼生进行了长达数月的训练。孔尚任到达之后 刘荣请他绘出各种礼乐祭器之图,再请匠人按图打造,送神等礼制。刘特意作《平阳文庙祭器乐器仪注碑记》,并勒石以记,既是为了让已具规模的祭孔大典能够世代流传 诗句充满了身为孔氏子弟的自豪,或许他回想起了 20 多年前在曲阜教七百子弟以礼乐,采访工师、造礼乐祭器的经历,以及与上万族人一起秋祭的场面。 其次,关于修纂新的《平阳府志》。康熙四十六年(1707)秋,刘正式开始编纂府志的各项准备工作,经过17 个月的批阅商榷共成 36 卷。但这并不妨碍他成为最重要的篡修者之一 关于孔尚任到底为何前往平阳,《孔尚任年谱》记载 康熙四十六秋,但在笔者已见的资料中,并未发现刘柴对孔尚任的直接邀约,相反,但笔者赞同袁世硕的判断--孔尚任是应刘之邀助修府志并制礼作乐的。 部分所述即可为证!孔尚任在离开曲阜前往平阳途中,作有多首表达前途未卜的诗词,说明平阳确实是他此行的唯一目的地。 那么,刘却为什么变相地否认是他邀请孔尚任至平阳府的呢?这是因为孔尚任于康熙三十九年(1700)在户部广东司员外郎职位上被谪官,其因即与《桃花扇》有关,即属以文贾祸类型。 不仅当事人被处极刑,还株连亲朋故交甚至大批不相干的人。孔尚任因文遭谪,身份敏感,而文庙释奠、修撰府志都是传统社会中事关礼仪、正统的要事 刘运用“过”字便使孔尚任到达平阳成为偶然事件,从而使其修志、治礼乐等皆具备了偶然性,既回避了自己主动邀约,也排除了孔尚任主动请缨 实际上是借"圣天子”赋予了他治礼作乐、修纂府志的权威性与合法性,可谓智虑周密、谨慎过人,显示出刘荣干吏良才的本领。而其后,康熙五十二年(1713)戴名世南山案爆发 刘家族恐怕也会受到一场虚惊--因为刘菜二兄刘果是戴名世感恩戴德的恩人,这也从侧面证明,刘所虑,不无道理。 孔尚任乡居17年间,几度出游,均属拜访故交好友。出而与官府交者,仅有两次,第一次是60 岁时赴平阳帮刘菜修“平阳府志》,第二次是 65岁时赴菜州帮陈谦修《莱州府志》 从逻辑上讲前者的成功是促成后者发生的重要因素。不过,孔尚任先后修募府志的心态,却迴然不同。他在平阳时期,虽然思乡之情不断,也时常借酒浇愁,却相当适应--游山览水、观赏民俗,乐不可支。 他在莱州时期,不仅思乡之情难耐,而且大有壮志难酬的苦闷,其至还有抱怨、懊悔之语,这里提及的就不似在平阳府署那般轻松地“随人哺啜亦无妨”,反而是悔不当初。 其中的原因,首先,因其年事已高却客居异乡,思乡乃人之常情;其次,他有病在身,诗文中时常提及吃药、养病网,身体欠佳,无疑会影响他的心情 官场环境不适,原本情趣相投的知府陈谦在该年年底离任,继任者杨茂发与他素无交情,使他体会到“官舍从来沧桑变””的人情无常。如果说,陈谦在任时的礼遇能舒缓他的各种愁绪 背井离乡,年老体衰,疾病缠身,还要夜夜桔灯苦读,呕心沥血地作志撰文,撰后却无人赏识,孔尚任此时的抑郁难抒与在平阳府署的豁达开朗有着天渊之别。 由此观之,导致他状态迥异的根本原因,当是“主人”对他的态度。刘柴对他才尽其用,并为他创造良好的工作氛围;在生活上,给子他悉心照料;最重要的是,给予他真挚的尊重 他抛开仕途受挫的烦闷,这应该是让他最暖心的地方。所以,他能心甘情愿当“食客”,浑然不觉自己是“落时人”,孔尚任在平阳除了若干抒发情感的诗文之外 在此借用章廷珪版《平阳府志》刘肇离开平阳时,可见刘柴之贤,深得民心。康熙四十八年(1708),皇帝命大学士九卿荐举操守清廉、才具优长之员,以知府级别被荐举的只有刘柴和陈鹏年。 所以,担任平阳知府是刘綮仕途上的重要经历,而他的代表性政绩,如整理乐器、修茸府志都得自孔尚任的襄助。孔尚任于康熙四十六年(1707)年暮冬到达平阳 次年二月已返回曲阜,他与刘的这段宾主情,时间虽短,却意义非凡:刘对孔尚任的赏识与礼遇,使孔尚任的修志及制礼乐祭器的才能再度有了用武之地 使孔尚任拥有了罢官之后难得的豁达心情;刘则由此进一步展示了自己的循吏之才,仕途更加宽广顺畅,孔尚任返回家乡后,除了修纂《《莱州府志》,偶尔出游故交好友 信息来源: 《康熙平阳府志》