好嘞,您要的关于赵孟頫临王羲之《裹鮓帖》三种的文章,这就给您安排上。咱们就按您说的,不扯那些历史故事和人物八卦,就踏踏实实地聊字,聊笔法,聊门道。

嘿,喜欢书法的朋友,不知道你有没有过这种经历:看到一个古代名帖,觉得真好,可真要说它好在哪里,又有点说不清道不明。今天咱们就来聊一个特别能帮你“看清楚”的经典例子——赵孟頫临王羲之的《裹鮓帖》,而且他足足留下了三种临本。为啥要临这么多次?这三次临写,背后藏着哪些我们平时容易忽略的笔法秘密?别急,咱今天就像拆解手机零件一样,把这三种临本掰开揉碎了看,保准让你对“临帖”这事儿,有个全新的认识。

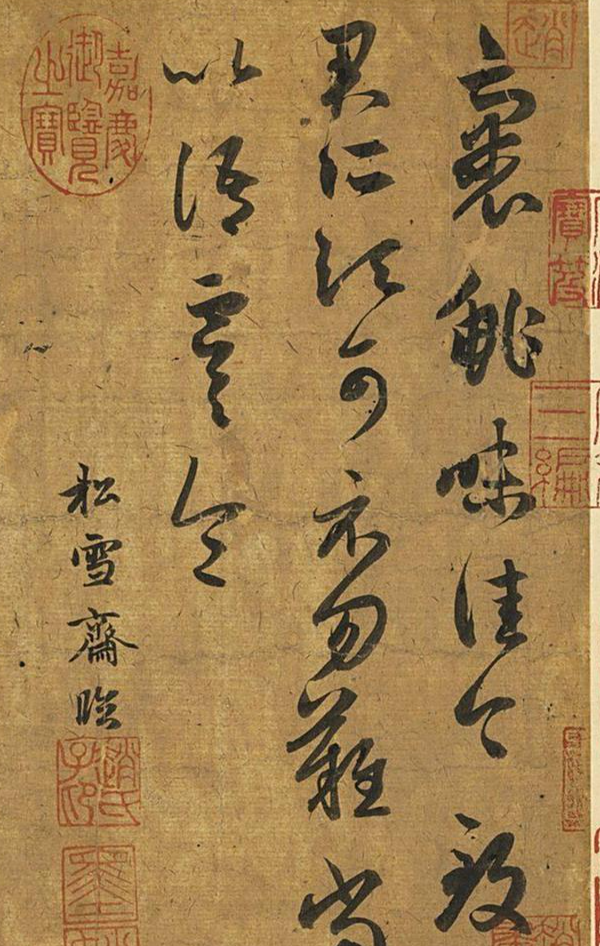

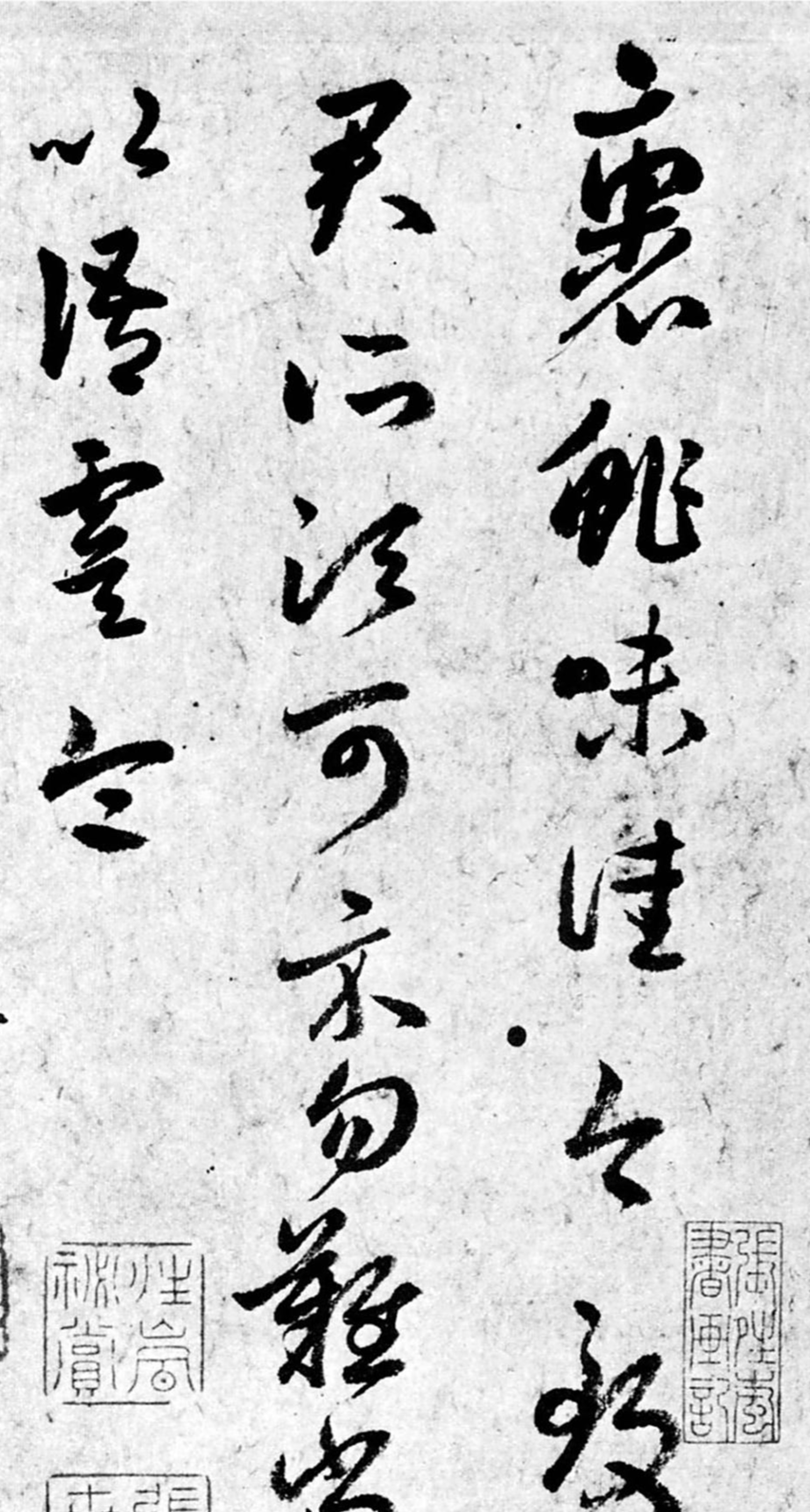

咱们拿到赵孟頫的这三个临本,先别一头扎进某个字里,退一步,眯起眼看看整体感觉。你会发现,这三个帖子的“味儿”不太一样。有的显得更从容、更飘逸些,笔画与笔画之间牵丝引带,特别流畅;有的则显得厚实稳重,下笔更沉,力量感更足;还有的可能介于两者之间。

这种整体气质的差异,根源首先在于笔速和笔压。你可以想象一下开车,笔速快就像在高速上跑,线条自然流畅飞扬,但可能有些细节一带而过;笔速慢就像在市区里缓行,每个转弯、每个停顿都交代得清清楚楚,线条就显得沉稳扎实。赵孟頫这三次临写,可以看作是他用不同的“车速”在诠释同一条“路”。那个飘逸的,是笔速快,提笔的动作多;那个稳重的,是笔速缓,按笔的力量足。他可不是机械复印,而是在用不同的节奏,理解和表达他心中的王羲之。明白了这一点,你再去看任何行书,都能先有个基本的判断。

整体感觉有了,咱们现在得拿起“显微镜”,聚焦到每一个笔画是怎么起笔、怎么行笔、又怎么收笔的。这里才是书法的核心竞技场,也就是用笔技法。

王羲之的原帖(虽然我们看不到真迹了,但通过刻本和赵孟頫的临本可以反推),笔法变化极其丰富,堪称“炫技”。赵孟頫在临写时,重点捕捉的就是这些。比如,一个横画的起笔,他是“空中取势”直接滑入,还是“切笔”方折而入?在行笔过程中,他是均匀用力,还是有着细微的“提拔”变化(提起来笔就细,按下去笔就粗)?这些细节,在三种临本里都有微妙的差异。

举个例子,同样是“转笔”(笔画转弯的地方),在一个临本里,他可能用“绞转”,就是笔锋像拧麻花一样暗暗转过去,线条圆润而有张力;在另一个临本里,他可能用“折笔”,就是稍微提笔然后改变方向,出现一个清晰的角。这两种技法没有绝对的高下,就像跳舞,一个是连贯的滑步,一个是干净利落的定格。赵孟頫通过这三种临本,几乎给我们上了一堂“笔法变化课”。我们学的时候,不必强求一次把所有技法都学会,可以这次专门盯着“起笔”看,下次专门研究“转折”,这样拆解着学,进步才快。

看完了单个笔画的“个人秀”,咱们再把镜头拉远一点,看字与字之间、一行之内是怎么“团队协作”的。这就是章法布局,它决定了整篇字的气是堵着的还是通畅的。

你对比赵孟頫的三种临本,会发现虽然文字内容一样,但字的大小、粗细、疏密关系,以及最重要的——“行气”(就是字与字之间那种看不见的流动感),是不同的。有的临本行轴线摆动比较大,字的大小对比强烈,显得动态十足;有的则相对中正,变化含蓄,显得文静典雅。

这背后的指挥家,就是牵丝映带。牵丝是笔画之间实实在在连着的细线,像桥梁;映带是笔画虽断,但笔意和气势还连着,像隔空挥手。赵孟頫在处理这些细节时,三种临本各有侧重。有时候他把牵丝写得很实,几乎成了笔画的一部分,气韵特别连贯;有时候他又故意弱化牵丝,强调笔画的独立性,靠笔势来呼应,显得字更挺拔精神。我们自己在创作时,常常要么全连在一起写成“一团乱麻”,要么全部分开显得“支离破碎”。看看赵孟頫怎么处理这种“连与断”的关系,简直就是最好的教科书。下次临帖,不妨专门用一页纸,只练习字与字之间的衔接,你会发现一个新世界。

聊了这么多,最后咱得落地:我们普通书法爱好者,怎么从赵孟頫这三遍临帖里学到真东西?我给大家两个特别实在的建议。

第一,别光看,要动手比划。你把三种临本并排放在一起,用手在空中或者纸上,跟着他的笔顺走一遍。去感受那个“发力点”,猜猜他哪个地方是瞬间加速的,哪个地方是突然刹车的。这个过程叫“读帖”,比盲目写十遍还有用。

第二,进行“专题式”临摹。就是说,你别想着一口吃成胖子。今天临写,你就只关注“起笔方式”,别的先不管;明天临写,你就只盯着“转折技法”看;后天,你就专门分析他的“粗细对比”。这样分专题攻克,你脑子是清楚的,手上是有记忆的。赵孟頫临三遍都不是一个样,我们更不必追求和原帖一模一样。重要的是通过反复对照、揣摩,理解他运笔的逻辑,然后把这种逻辑变成你自己的手上功夫。

#赵孟笔法技巧详解# #临帖的正确方法#