“红军欠了我们家400块大洋,如今我们家有困难,可以先还给我们吗?”2015年孝感市人民政府,一位老人拿着一张泛黄的旧纸条说道。

杨明荣紧握着那张泛黄的欠条,激动地看着它被工作人员小心翼翼地收藏起来。这张尘封了85年的纸片,承载了太多的记忆和情感。它见证了一段鲜为人知却感人至深的历史,更唤醒了杨明荣对先祖的无限敬仰。

"爷爷,您借给红军的钱,党和政府终于还上了。"杨明荣喃喃自语,仿佛在向天堂中的先人汇报。一滴泪水顺着他布满皱纹的脸颊缓缓滑落。

半个月前,当杨明荣结结巴巴地来到政府接待处时,他做梦也没想到,那张祖传的"宝贝"会带来如此巨大的改变。

"同志,我...我有个事想请你们帮忙。"76岁的杨明荣对接待员说,眼神中充满了紧张和无助。他小心翼翼地从怀中掏出一个生锈的铁盒子,颤抖着双手打开,取出一张泛黄的纸片。

"这是我家祖传的宝贝,"杨明荣用略带颤抖的声音说道,"是红军当年借我爷爷钱的欠条。"

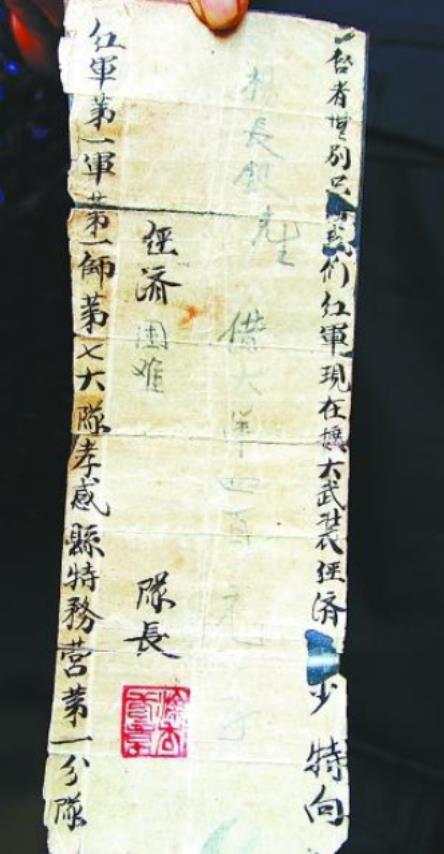

接待员接过欠条,仔细端详。纸张已经发黄,边缘有些破损,但上面的字迹依稀可辨。"中国工农红军欠条,借到杨长银大洋肆佰元整。"落款处盖着鲜红的公章,写着"中国工农红军"几个大字。

突然,接待员的眼睛瞪大了,脸上露出难以置信的表情。"老人家,您知道这张欠条意味着什么吗?"他激动地问。

杨明荣摇摇头。他只知道,这是父亲在弥留之际郑重交给他的"传家宝"。父亲说,危难时刻,它没准能救命。

"这可是一笔巨款啊!"接待员感叹道,"1930年的400大洋,相当于普通人十几年的收入呢!您爷爷当年为什么要借给红军这么多钱?"

杨明荣的脑海中浮现出父亲生前常提起的那个故事。那是1930年的秋天,红军为了筹集物资,派小队长涂杏来到杨家村。当时的杨家是当地的富农,杨明荣的爷爷杨长银是出了名的善人。

"涂队长,欢迎欢迎。"杨长银热情地迎接涂杏,"快请进,喝口茶。"

"杨大叔,我这次来,是有事相求。"涂杏开门见山地说。

"哦?什么事尽管说,能帮的我一定帮。"杨长银拍着胸脯保证。

"是这样的,我们红军最近在筹集物资,准备进行下一步的革命斗争。但资金有些紧张,想向您借些钱......"涂杏有些不好意思地说。

听说是红军来借钱,杨长银二话不说,立即召集全家人筹钱,甚至让儿子去亲戚家借。最后,硬是凑齐了400大洋。要知道,这可是杨家祖祖辈辈积攒下的家底啊。

杨长银把钱交给涂杏时,还塞给他许多粮食和腊肉。"打仗需要粮食,你们路上吃。"他热情地说。

涂杏执意要写下欠条,杨长银却摆摆手:"革命需要大家支持。这点钱算什么,不用还了。"

涂杏坚持道:"这是我们红军的规矩,更是对您的承诺。待革命胜利之日,一定奉还。"

就这样,这张欠条成了杨家的传家宝。它不仅见证了那段艰苦卓绝的革命岁月,更凝结了人民群众对红军的深厚情谊。

杨明荣向接待员讲述了这段往事。"我爷爷常说,国家有难,咱老百姓就得出力。做人要讲良心,这就是杨家的家训。"

接待员听得热泪盈眶。他请来专家仔细鉴定,并根据相关政策,为杨明荣办理了4万元的还款和生活补助手续。就这样,一笔意外之财,彻底改变了杨家的命运。

如今,这笔钱终于还清了。但杨明荣和先人的义举,却永远铭刻在了人们心中。这张欠条不仅见证了红军与人民的鱼水深情,更成为了中华民族无私奉献精神的写照。

无论时代如何变迁,守信、爱国、助人为乐的传统美德,永远闪耀着不朽的光芒。正如杨明荣常说的:"做人要学会感恩。共产党给了咱老百姓好日子过,我们要永远听党话、跟党走!"

杨明荣把欠条捐赠给了当地的革命纪念馆。"这是一笔财富,但更是一笔精神财富。"他动情地说,"我希望子孙后代永远铭记这段历史,传承杨家的家风。"

纪念馆的负责人感动地说:"杨老,您的先祖是真正的红军后代。这份情谊,我们永远不会忘记。"

杨明荣笑了。他知道,爷爷虽然离开了人世,但他的精神,他的情怀,永远活在人们心中。这,就是最好的纪念。

阳光照进纪念馆,洒在那张泛黄的欠条上。它虽然只是一张纸,却承载了太多的爱和希望。它将永远讲述一个感人至深的故事,一个关于信念、奉献和大爱的传奇。