有人说, 他是《天龙八部》里最矛盾、最复杂, 却也最真实的一个人。表面是得道高僧,背地却是武痴狂人;嘴上念着佛法慈悲,手里却抢秘籍、打偷袭、争虚名。

他是鸠摩智,一个被欲望撕扯、被执念裹挟,却最终在迷失中找回初心的悲剧人物。

读懂他,或许我们也照见了自己。

鸠摩智的出场,堪称气场拉满。

身为吐蕃国师, 他佛法精深、谈吐不凡,一眼就能看破枯荣大师的禅功来历。

可这层庄严的外表下,藏着一颗极度功利的心。他抢《六脉神剑》,逼天龙寺,打少林寺, 甚至伏击段誉——每次出手,都打着“为国为民”“交流武学”的旗号。

明明是想抢,却说是“缅怀故友”;明明是想偷,却说是“弘扬佛法”。佛法成了他实现野心的工具, 戒律成了他随便突破的底线。

这种人设,像极了现实中那些嘴上说“为你好”, 实际却为自己谋利的人。

鸠摩智痴迷武学到什么程度?

火焰刀、小无相功、少林七十二绝技……他啥都有,却啥都还想要。

一旦看到别人武功比自己强,他就焦虑、嫉妒,甚至不惜偷袭也要挽回面子。

他以为练成天下第一,就能证明自己的价值。可事实上,他练的只是“形”,从来不是“心”。

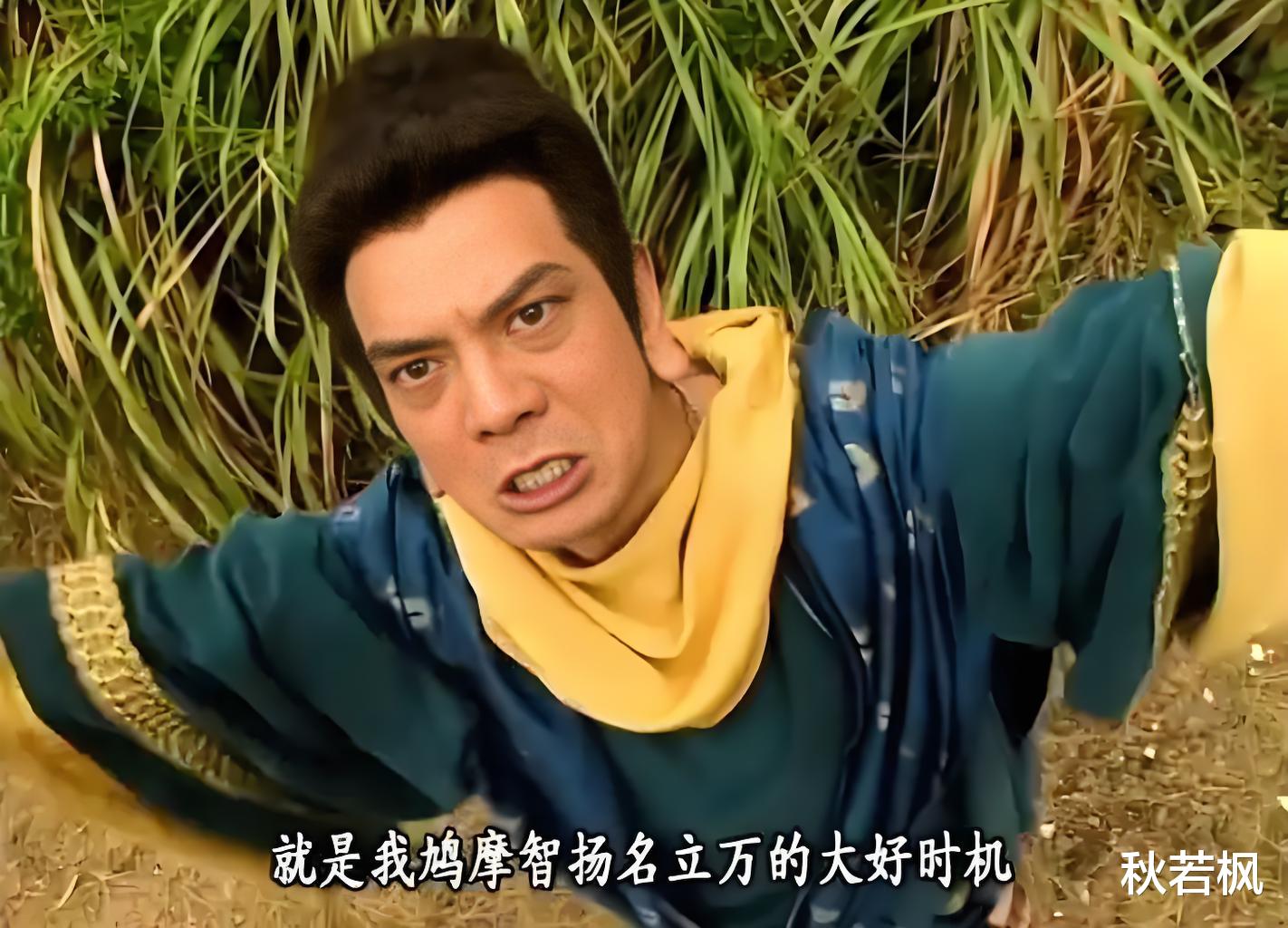

般若掌讲究“无我相”,他却打得充满戾气;拈花指需怀慈悲,他却用来争强好胜。就像扫地僧说的: 只有佛法越高,慈悲之念越盛,武功才能越强。

鸠摩智却反过来——想用武功证明佛法.结果?走火入魔,几乎是必然。

你是不是也曾经这样:拼命追求外在成就,以为有了它们,自己就会变得更好?却发现,越是追逐,内心越是空虚。

但你说鸠摩智完全是坏人吗?也不是。 他再疯再狂,却始终没有亲手杀过一个人。这种“克制”,成了他佛性未泯的最后证据。

抓段正明,只是点穴;追段誉,宁可划船转圈也不下水强攻;就算在少林寺拿匕首对付虚竹,也只伤手臂而不取性命。

这些细节说明:他内心始终存着一丝对生命的敬畏。

后来他在枯井中走火入魔, 被段誉吸光内力,一夜回到解放前。没想到,失去一切的他, 反而放下了执念,重回佛法,大彻大悟。

原来,那些争抢、虚荣、焦虑,不过是一场自我折磨。原来,失去就是得到的开始。

鸠摩智这一生,其实活得很累——他是国师,得维护吐蕃利益;是高僧,得传播佛法;是武者,又想争天下第一。

这些身份原本可以共存,却因为他的贪念,互相撕裂、彼此冲突。到最后, 走火入魔不止是身体崩溃,更是精神层面的彻底塌方。

可喜的是,金庸给了他一个温暖的结局:内力尽失、武功全无,他却终于做回了一个普通的和尚。他终于明白:佛法的终极意义,不是向外证明,而是向内放下。

他不再为名所累,不再为武所困。当他放下执念的那一刻,获得了真正的自由。

鸠摩智的故事, 不是一个非黑即白的反派剧本。而是一个关于“挣扎与回归”的人性寓言。

我们笑他痴狂,却未必看懂了自己——追求升职加薪、买房买车、被人认可……哪一个不是现代版的“武功秘籍”?我们给自己贴标签:职场强人、完美父母、社交高手……却忘了问自己:这些身份背后,我到底是谁?

鸠摩智的救赎,不是来自惩罚,而是来自“失去”。有时候,只有跌入谷底,人才能真正看清自己。

这或许正是金庸留给我们的最深提醒:外在的光环永远填不满内心的空洞。放下执念,方能看见众生——也包括自己。

你是否也曾被某个目标绑架,活得越来越不像自己?欢迎在评论区分享你的“放下执念”瞬间

#再读金庸 #武侠 #天龙八部 #鸠摩智

评论列表