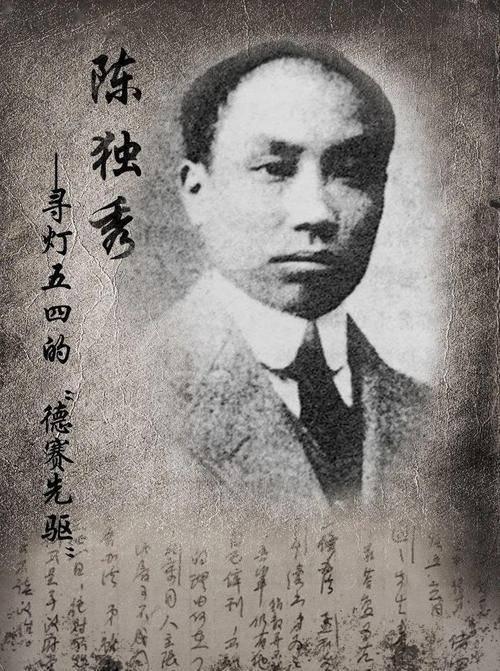

1953年,毛泽东视察路过安庆,忽然想到这是陈独秀的家乡,便向当地领导问起了他孩子,在得知其现状后,毛泽东立即批了四个字。 1953年2月,中华人民共和国成立不久,百废待兴,毛泽东主席为了了解人民群众的生产生活状况,决定前往安徽视察长江防洪工作。20日清晨,毛主席乘坐军舰来到安庆。毛主席此次视察,不仅是为了长江的防洪工程,更是为了深入基层,亲身了解百姓的真实生活。 当毛主席一行人抵达安庆时,安庆地委书记傅大章早已得知消息,满心欢喜地准备迎接。然而,毛主席并不希望引起过多关注,他示意傅大章不必大张旗鼓地接待,傅大章立刻明白主席的意图,仅留下一个人随行,简化了迎接队伍。傅大章走到毛主席身边,开始向他汇报安庆人民的生活状况。 “主席,我们安庆虽然交通便利,但由于工业基础薄弱,许多百姓的生活还比较艰苦。解放后,我们一直在努力改善他们的生活,但成效还不明显。”傅大章诚恳地说道。 毛主席点了点头,表示理解。他说:“我们新中国刚成立,各地情况都不一样,有困难是正常的,关键是我们要了解问题,找到解决的办法。”傅大章对此深以为然,继续向主席介绍安庆的具体情况。为了更全面地了解实际情况,毛主席决定前往当地的一家窑厂视察。这家窑厂是安庆市区的一家老企业,虽然设备简陋,但一直是许多当地工人赖以为生的地方。毛主席在视察过程中,仔细观察了窑厂的生产情况,并与工人们进行了简短的交流。他看到窑厂的工人们虽然工作辛苦,但依然保持着积极向上的精神面貌,不禁感慨人民的坚韧与勤劳。 就在视察过程中,毛主席注意到一个穿着朴素、打扮较为老旧的中年男子从不远处经过。这男子面容陌生,但又似曾相识,毛主席心中一动,觉得他与自己记忆中的某个人很相像。回程的路上,毛主席忽然想起,这个人可能与陈独秀有关系。安庆是陈独秀的家乡,这个男子很可能是陈独秀的孩子。毛主席回想起当年在北大图书馆工作时,陈独秀对他的提携和知遇之恩,还有《新青年》杂志对他的影响。这一连串的记忆涌上心头,毛主席不禁心生感慨。他转身问傅大章:“陈独秀的孩子们现在还有在安庆生活的吗?” 傅大章愣了一下,随即回答:“主席,陈独秀的最小儿子陈松年现在还住在安庆。他在一家窑厂做工,生活比较困难。”毛主席听后,沉思片刻,说道:“陈独秀虽然在后来和党有分歧,但他为党的创建和早期发展做出了重要贡献。现在他的孩子有困难,我们不能不管。地方上应该给予适当的关怀。”傅大章连忙点头表示赞同。毛主席的这番话,不仅体现了他对陈独秀历史贡献的认可,更展现了他对革命家后人的关怀。主席的这份关怀,是对过去革命者的尊重,也是对新中国人道主义精神的践行。 第二天上午,傅大章便派人前往陈松年家中,告知了毛主席的批示。陈松年家住在安庆市区一处简陋的民居里,生活条件确实不佳。当工作人员敲开陈松年家的门时,陈松年正准备去上班,见到来人有些惊讶。“请问,您是陈松年先生吗?”工作人员礼貌地问道。“是我。请问您有什么事吗?”陈松年疑惑地回答。工作人员微笑着说:“我是地委派来通知您的。考虑到您父亲陈独秀先生对革命事业的贡献,组织决定每月资助您30元生活费。” 陈松年听完后,愣了一下,随即激动地说道:“真是太感谢了!感谢党,感谢毛主席的关怀!”说着,陈松年眼眶湿润,连连鞠躬,表示感激之情。此时的陈松年,已经不再是那个幼年跟随母亲生活的孩子,也不再是那个在战乱中扶老携幼的年轻人。他已经经历了太多风雨,承担了太多责任,但依然保持着一颗感恩的心。在毛主席和党组织的关怀下,陈松年的生活有了新的希望。 新中国成立后,陈松年在安庆的窑厂工作,生活条件依旧艰苦。他和妻子勤劳工作,艰难抚养四个孩子,坚持让他们接受教育。妻子因劳累过度早逝,陈松年独自承担起家庭的重任。生活的艰辛让陈松年变得更加坚毅,但也更加感念党的关怀。 随着政府的资助,陈松年的生活逐渐改善,他的孩子们也因为接受了良好的教育,开始有了更好的发展。陈松年经常教育孩子们,要铭记党和人民的恩情,要继承红色血脉,成为对社会有用的人。 毛主席的关怀不仅仅是一笔资助款项,更是一种精神上的支持。陈松年感受到了来自党的温暖,倍加努力工作,为孩子们的未来打下了坚实的基础。他的四个孩子在良好的教育环境下,逐渐成长为对社会有贡献的人。 1990年,陈松年去世,享年80岁。他的一生,虽历尽艰辛,却始终保持着对党的感恩和对未来的希望。他的故事,见证了新中国从建立到逐步走向富强的历程,也记录了无数普通劳动者对社会的默默奉献。 毛主席在安庆对陈松年家境的关怀,体现了党和国家对老革命家后人的礼遇方针。这不仅是对陈家的慰藉,更是对陈独秀等老一辈革命者的肯定。党和国家的关怀让陈松年感受到了时代的温暖,并以此教育子女要感恩党和人民,传承红色血脉。