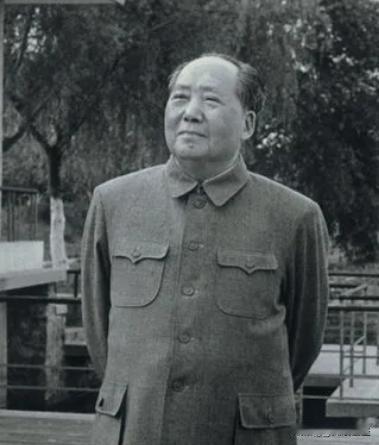

1965年,毛主席批评教育制度:“从小学到大学,一共十六七年,看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见商品是怎样交换的,身体也搞坏了,真是害死人。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享!(信息来源:东北教育网 2006-07-05——蒋多多“建议”和鲁迅《忽然想到》) 网上一位家长在吐槽,说自己孩子考试成绩门门优秀,可是一旦离开书本,就变得“一无所知”。让他帮忙做点家务,就手足无措;让他去超市买点东西,就迷迷糊糊。 这位家长不禁感叹:“这孩子,除了读书,什么都不会啊!” 这样的场景,相信很多家长都不会陌生,随着社会竞争的日益激烈,家长们越来越重视孩子的教育,为了让孩子赢在起跑线上,恨不得把他们所有的课余时间都塞满各种补习班。 当孩子捧着亮眼的成绩单,却在生活中表现得像个“生活无知”时,我们是否应该反思:这样的教育,真的是我们想要的吗? 其实,早在几十年前,新中国成立初期,国家领导人就意识到了教育的重要性。 为了迅速扫除文盲,提高全民文化素质,国家大力推广基础教育,无数渴望知识的孩子们,终于有机会走进课堂,感受知识的力量。 那时候,读书,是改变命运的唯一途径,也是建设新中国的希望所在。 随着时间的推移,教育中的一些问题也逐渐暴露出来。 1965年,毛主席在一次会议上,对当时的教育制度提出了尖锐的批评,他指出孩子们在学校里学习了十几年,却“看不见工人怎样做工,看不见农民怎样种田,看不见商品是怎样交换的”,这样的教育,培养出来的只是一群“书呆子”。 毛主席的批评,可谓一针见血,试想一下一个孩子,如果只会读书,却对社会生产生活一无所知,那么他的知识,又如何转化为建设国家的动力呢?这样的教育,不仅不利于孩子的成长,也不利于国家的发展。 为了改变这种状况,毛主席在不同场合,反复强调教育要与实践相结合。 毛主席指出,教育的最终目的是培养“有社会主义觉悟、有文化的劳动者”,而劳动者,首先要了解社会、了解生活,才能将知识运用到实践中去。 毛主席甚至还提出了具体的改革方向,例如缩短学制、废除考试、实行半工半读等等。 在他看来,与其让孩子们成天埋头苦读,不如让他们走出课堂,到工厂去,到农村去,在实践中学习知识,增长才干。 当然,毛主席提出的这些改革设想,在当时的历史条件下,也遇到了一些挑战和阻力,但不可否认的是,他的教育思想,直到今天仍然具有重要的现实意义。 在科技高速发展的今天,社会对人才的需求也发生了变化,仅仅拥有书本知识,已经远远不够,更需要具备实践能力、创新能力是解决问题的能力,而这些能力,恰恰需要在实践中去锻炼和培养。 如今,与其逼着孩子刷题,不如让他们多接触社会,多参与实践,让他们明白读书的最终目的,不是为了考高分而是为了更好地认识世界、改造世界。 让孩子在实践中学习,在生活中成长,这或许才是教育的真谛所在。