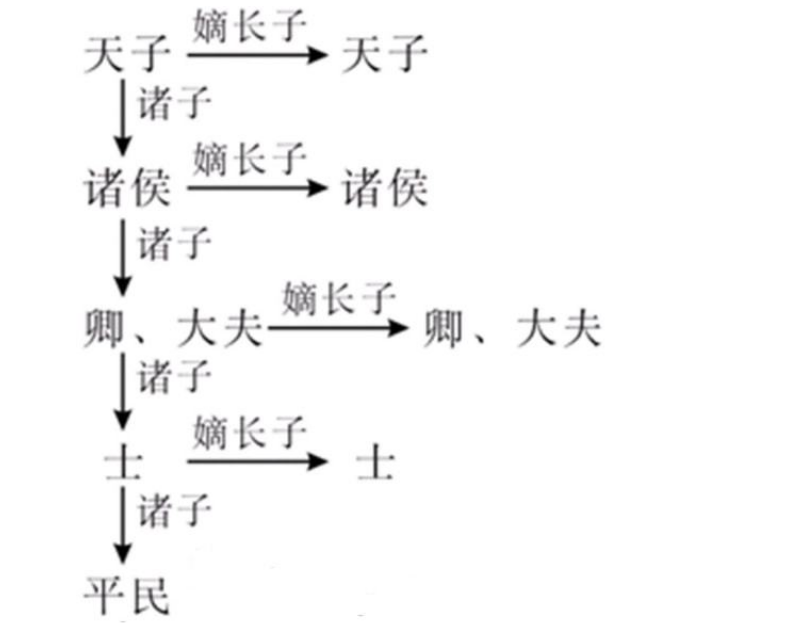

在古代中国,嫡子和庶子的区分主要源于继承权的问题。根据宗法继承制,嫡子通常享有优先继承权,无论是皇位、爵位还是财产。然而,这并不意味着嫡子就比庶子更尊贵,嫡庶之分更多体现在继承方面。

事实上,嫡长子完全继承家业的情况并不普遍,特别是在皇位继承上。从秦朝到清朝,真正以嫡长子身份继承皇位的皇帝并不多。嫡庶之分的历史渊源可以追溯到父系社会的兴起和私有财产的出现。为了避免家族内部因争夺财产而分裂,古人逐渐形成了嫡长子继承制,以确保家族延续和财产集中。

然而,嫡庶之分在不同朝代和家族中差异很大。在某些情况下,嫡子和庶子的差别很小,甚至庶子也能获得重要地位和财产。而在其他情况下,嫡庶之别则极为显著,庶子往往只能获得极小一部分财产或权力。

值得注意的是,网络小说中描述的嫡庶神教和庶子对嫡子的极端服从,在真实历史中并不存在。历史上的嫡庶之分更多是基于家族和社会的规则,而非个人意愿。庶子即使出身低微,但只要自身努力并有所成就,依然可以受到尊重和认可。

总之,嫡庶之分是古代中国社会的一个重要现象,但它并非绝对,而是在不同情况下呈现出不同的面貌。了解这一点,有助于我们更全面地认识古代中国的社会结构和文化传承。