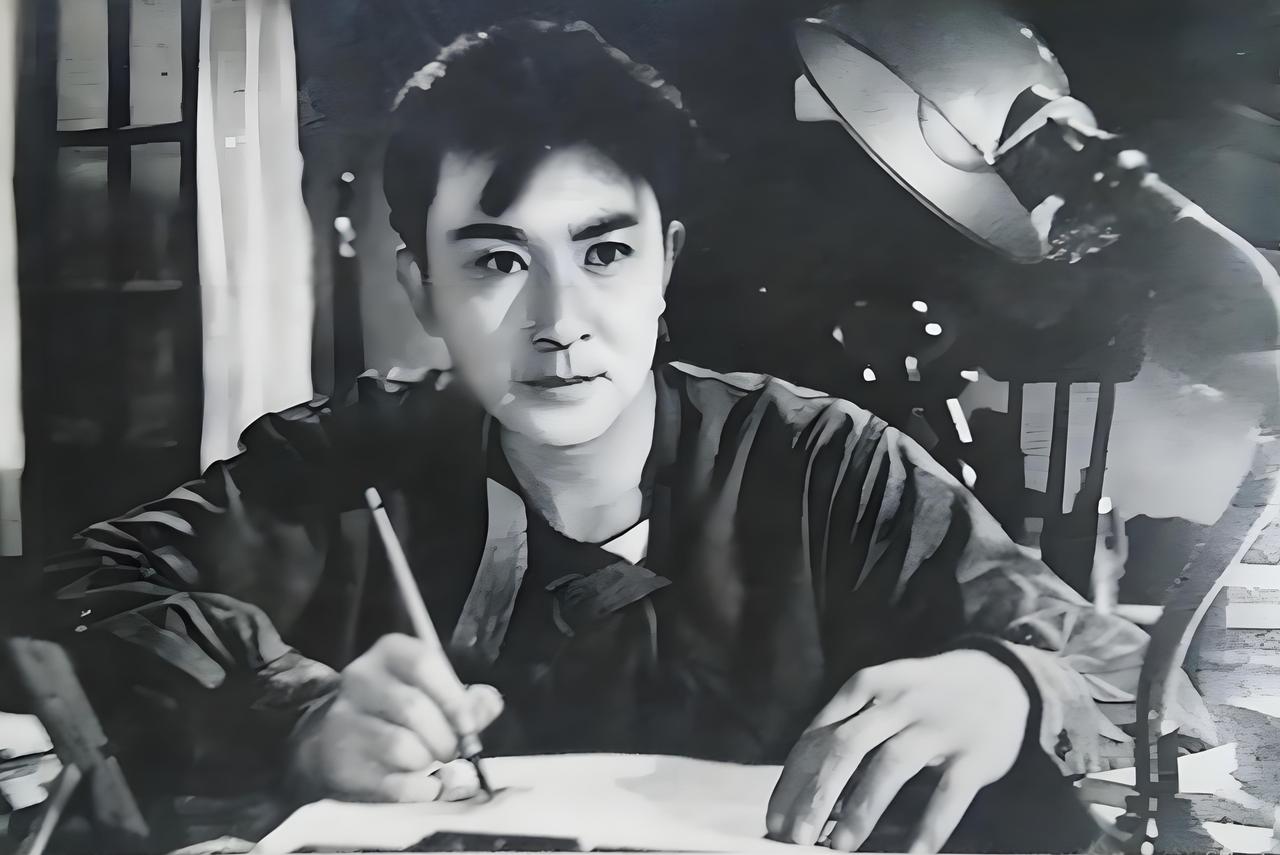

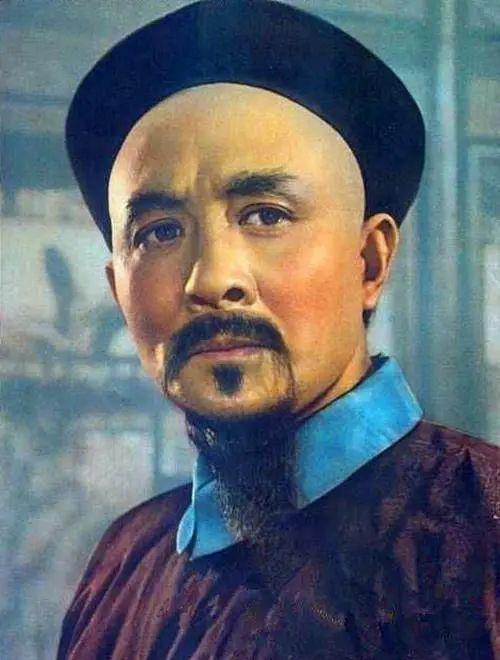

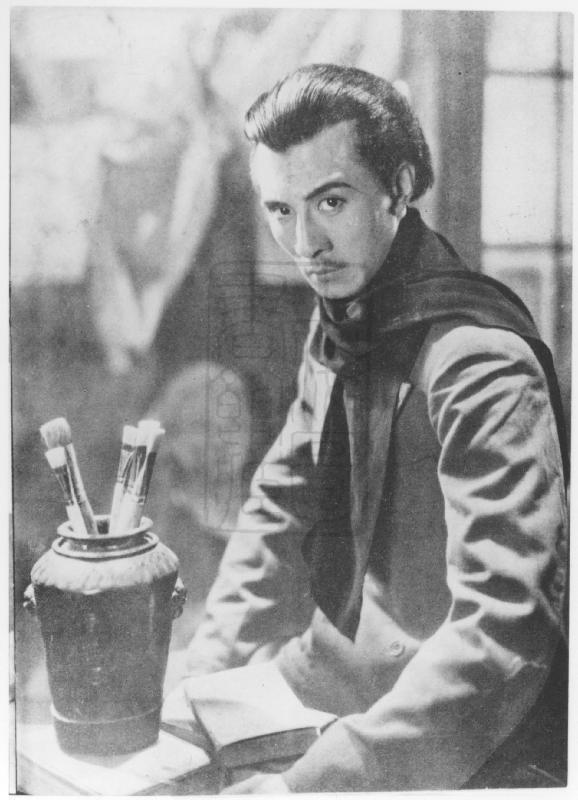

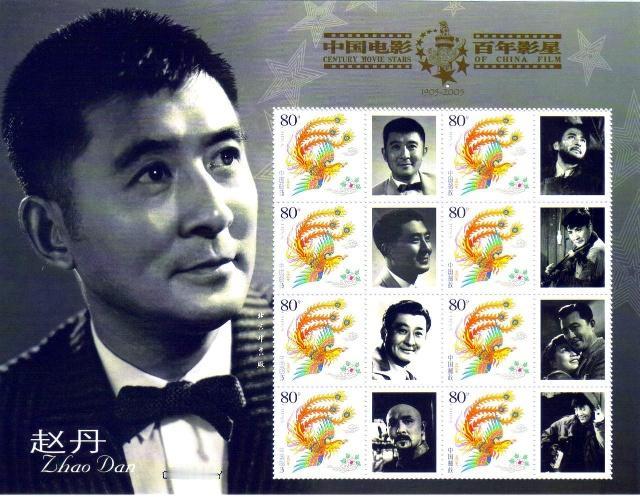

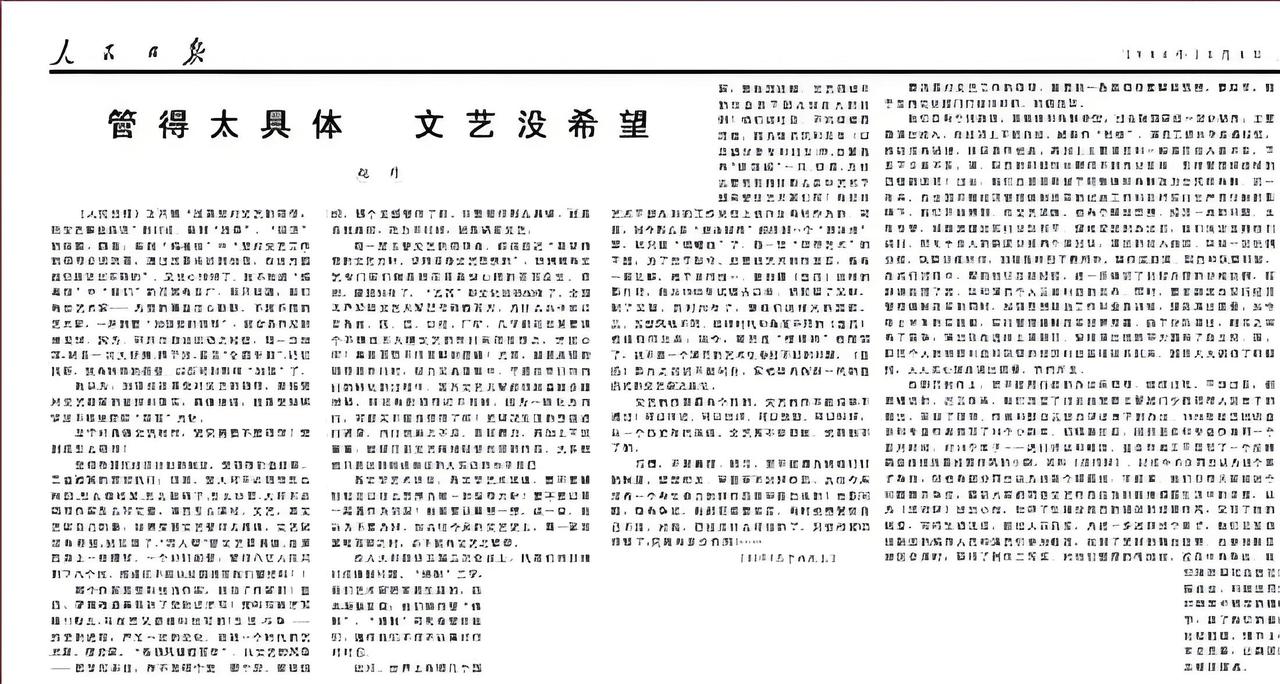

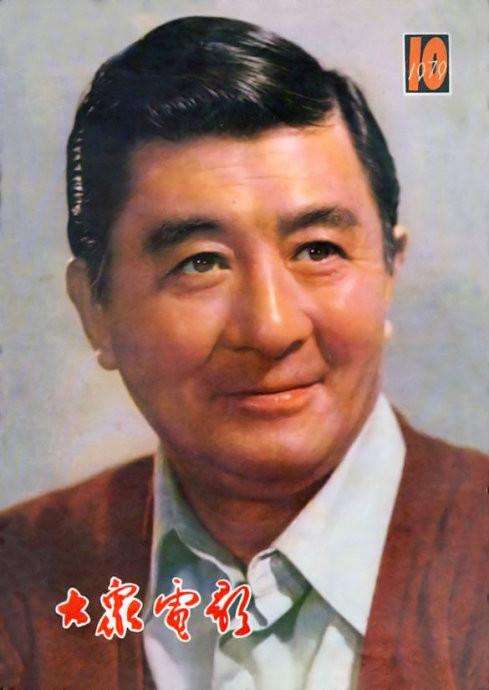

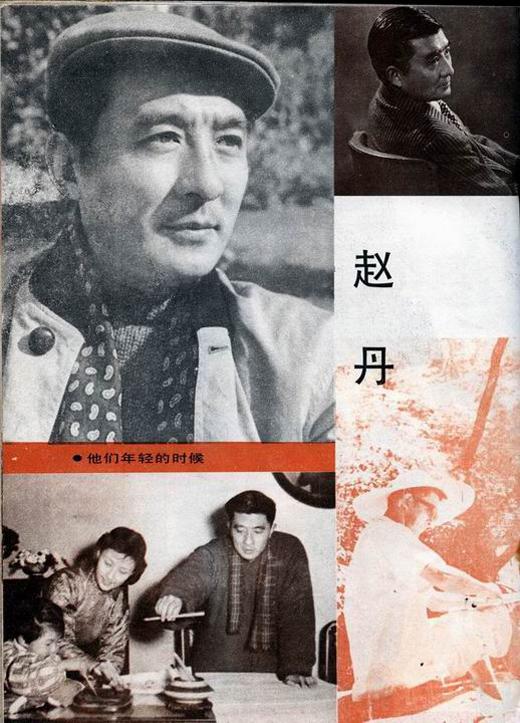

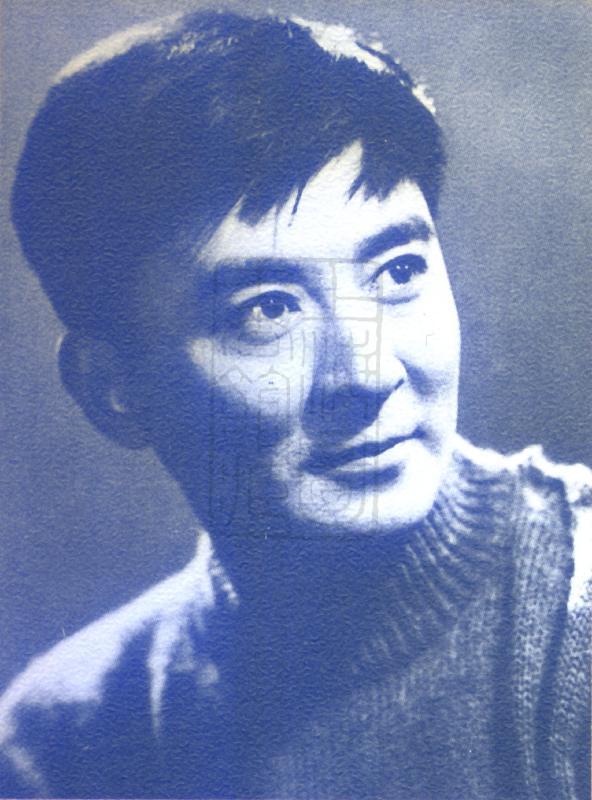

“管得太具体,文艺没希望”。 1980年10月8日,也就是在赵丹离开这个世界的前两天,他在《人民日报》第五版的头条位置,发表了这篇文章。 这篇文章,又被称为“赵丹的遗言”。 但文章发表后,却令个别人心里不舒服,恼火地指责赵丹:“临死还放了个屁。” 那么赵丹为什么会写下这篇文章呢? 这事儿要从一年以前在北京举办的第四次文代会说起。 1979年10月,第四次全国文代会在北京隆重举行,众多老艺术家都重新焕发了艺术青春。正是在这次文代会上,“文艺创作应该由文艺家在艺术实践中去探索和逐步求得解决”成为了一个发展方向。赵丹听到后心潮澎湃,内心似乎有太多话,想要表达。 他太想拍电影了。也太想重新出来工作了。中日合拍的《一盘没有下完的棋》剧组,也已经向他发出了邀请,希望他能在其中出演男主角况易山一角。 然而这时,赵丹的身体却出现了异样。 无奈,况易山改由孙道临饰演。而赵丹,则于1980年代的夏天,因病住进了医院。 这时的赵丹,虽然人躺在医院的病床上,但心里还是装着中国电影。 1980年10月5日清晨四五点钟的时候,一直处于昏迷状态的赵丹,突然醒了,而且目光异常明亮。她将妻子黄宗英叫到身边,开始布置自己的“后事”——不要开追悼会,不要哀乐,要放贝多芬、柴可夫斯基、德彪西…… 然后,他十分郑重地对黄宗英说,他有话想对组织讲。黄宗英觉得这事儿很重大,于是就给上面的领导打了电话。 当领导来到北京医院412病房后,黄宗英已经将赵丹想讲的话,整理成了文字。主要表达了三个方面的意思。一是上面不要管得太具体;二是给领导者以艺术欣赏的自由;三是建议创建具有个人风格的创作集体。 这三点,全都是赵丹有感而发。 1950年,他满怀激情地主演了电影《武训传》,原以为可以获得满堂彩,却没想到遭到了无休止的批判。60年代他为了主演《鲁迅传》,做了大量案头工作,但后来却因为某些人的一句话,导致这部戏“胎死腹中”。70年代末,赵丹很想参与北影厂的大片《大河奔流》,连人物造型都做好了,可又因为某些原因,而被换掉。 赵丹说,他们做演员的,其实最怕领导来看戏。该笑的地方不笑,该哭的地方不哭,甚至都不能随便点头或摇头,都盯着一把手的脸色,揣摩一把手的心思和喜好。而台上的演员们呢,因为压力大,所以不能完全放开手脚,演出效果自然大打折扣。 赵丹说,领导来看戏,其实就是一个普通观众,然而,有些好戏,是十年磨一剑的结果,可某些领导的一句“倾向有问题”,就把这出戏给全盘否定了。赵丹认为,如此下去,文艺没希望。 前来探望赵丹的领导,对这几点意见很重视,并表示“很有意义,可以发表”。 就这样,领导走后,黄宗英便赶紧给《人民日报》负责文艺版的袁鹰主任打了个电话。袁鹰对黄宗英说“不要再做文字上的修饰,赶快把文章写来”。 黄宗英很对赵丹的话做了最后的整理,并在落款处写上“赵丹述说,黄宗英整理”几个字。但当袁鹰来取稿件时,他们又将“黄宗英整理”这几个字给划掉了。 赵丹的这篇文章于1980年10月8日公开发表后,在社会上引起了强烈的反响。有太多的文艺工者,都表示赵丹说出了大家想说的话。 尤其是他指出了“外行领导内行”的问题,大家都拍手称快。纷纷认为:莎士比亚的作品如果都要经过层层审查的话,那估计每一部都难以与观众见面。 可同时也引得一些领导不高兴了。 有的领导看过报纸上文章后,恼怒第以拐杖敲击地面:赵丹这是想要干什么? 赵丹是想中国文艺朝着一个良性的健康的方向发展吧? 文章发表后,《人民日报》的负责人也感受到了一些压力,并安排文艺部“缓和一下气氛”。 不过,大概也正是从这时起,文艺工作者的创作环境变得宽松了许多。 然而文章发表后的第三天,赵丹就永远地闭上了眼睛。 1980年10月10日,我国著名电影表演艺术家赵丹因病离世,享年65岁。