2008年我捧着黑莓手机第一次读完《三体》第一本小说,因为过于着迷,还造成人生中首次公交坐过站。当时这小说仅在国内科幻迷友群体中流行,但我已开始遐想它被拍出来的样子。主要因为被恐怖片《幽灵船》一船人遭钢索毙命的场面骇到过,一想到比那规模大百倍的古筝行动被影像化,就让当时很中二的我激动不已。

十多年过去,《三体》已经是国民级作品,有了一个又一个影视版本,有动画真人和各种同人,饱受寄望的海外剧版也在前两周开播。尽管对之前的影视化尝试我多少都有不满,但得说,这个最新版本带来的沮丧前所未有,超过了之前的总和。

因为在资金最充裕、创作最宽松、周期最长的丰厚条件下,他们鼓捣出的东西还是烂得让人发指。唯一的价值,也就是让《三体》这个IP进一步飘扬出海,在作为获奖小说之外拥有更广阔更下沉的知名度,这对于文化输出软实力是一种巨大胜利,但除此之外,我可看不出这次改编有什么值得肯定的价值。

小说改编影视,不是因为这个故事火拍出来有人关注,也不是为了满足一个文字变成视觉的情绪需求,得是你真心觉得这里头里有值得用视听语言来讲的精华,并且真的有能力完成这个转换。

这往往跟是否忠实原著无关,诺兰的《黑暗骑士》跟原漫画文本只存在很松散的关系,牛蛙的《沙丘》系列也并不比当年的迷你剧更接近小说。这跟用了多少技术手段也不存正比,阿西莫夫《永恒的终结》几个电影版本都很简陋,但自有风采奇趣。说到底只有一个标准,有没有用影视化的语言把故事讲出娱乐性。

这版《三体》给许多人的印象是紧凑,把前两本小说打散融合,拼命加速节奏,八集涵盖腾讯版几十集的容量。本以为可以挽救我对吃书吃到节奏太慢的坏印象,没想到更加崩坏,叙事完全呈现抓轻放重、哪壶不开提哪壶、拼命捡芝麻就是不碰西瓜的近荒谬局面。

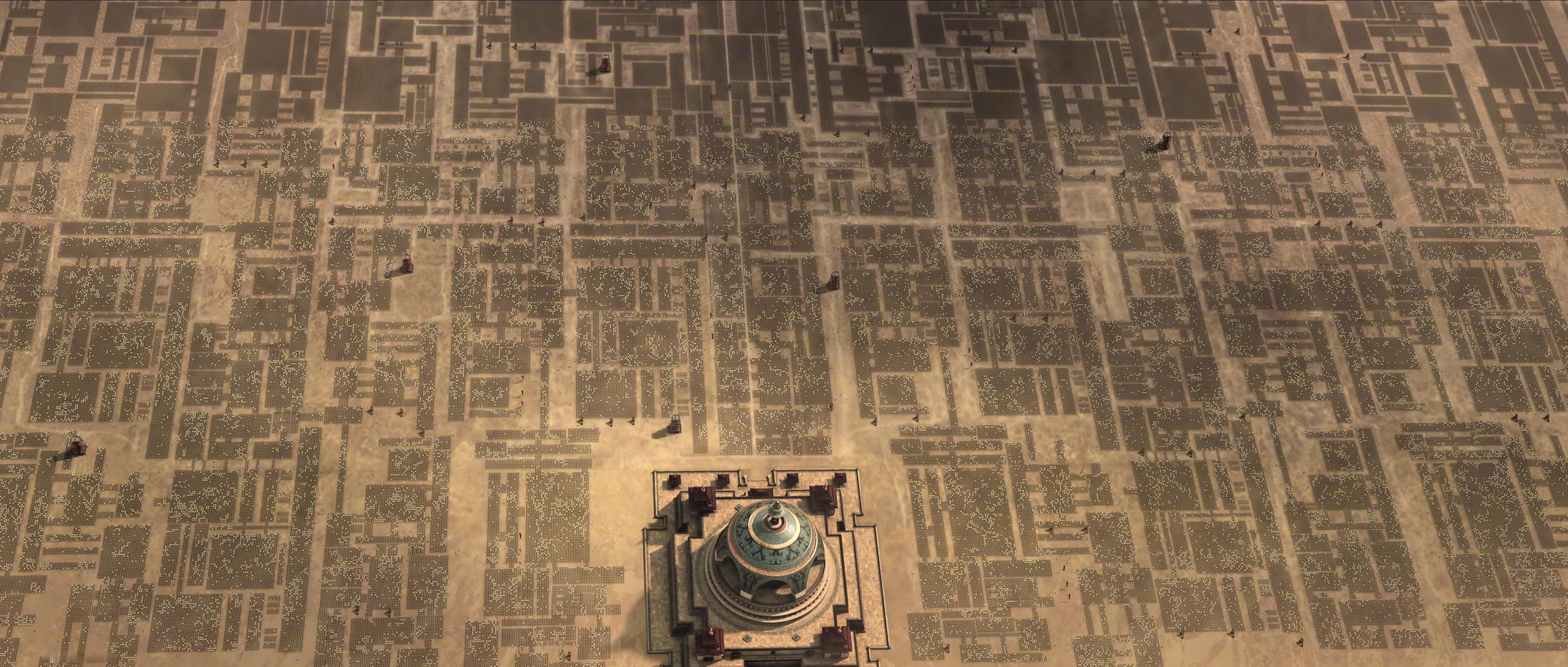

如果说开篇的谋杀案和太空奇观还是制造了一些悬念,中段的VR游戏还是让人带来一些奇观和世界观上的触动,那么在整个剧进入后半程,我几乎回到了被当年CW台《绿箭侠》等那一批超英剧“我们需要谈谈”所支配的恐惧,没完没了的文艺片式的深入谈心,在每一个可能聊上几句内心戏的话题阵地反复展开语言漫灌,时而是救赎鼓舞的宗教舞台,时而是心理医生诊疗室,时而是供老友互倒苦水的酒吧。我后来甚至不希望主要角色中的任何两个碰上面,他们一定会就某件事的是非或某个决定该不该做长篇大论。

这个改编剧本完全是一个完全错误的示范,该用蒙太奇来压缩、用视觉语言来快速传达的东西,全部依赖台词叽里呱啦,其恶劣程度堪比三流网剧注水,而本就振奋人心、应该被进一步细化扩容的部分,却快刀斩乱麻,匆匆推进过去。

美术也堪称灾难,六七十年代部分还有些许复古未来主义美学的观赏性(当然也充斥了老外眼中的肤浅猎奇,就像国产片拍迪拜就是豪车豪宅一样),而当代背景简直不知道搭错了哪根脑线,一个以反击外星入侵为主题的硬科幻,还带有不少反恐谍战和刑侦悬疑元素,结果美术风格歪到了祖宗家,既不是高饱和度卡通浪漫主义的高穹顶开阔建筑古典贵族风,也不是阴暗密室、电器设备密集、众人紧张操作的写实主义风格,数不清的场景竟然拍得像个都市肥皂剧,你要说这剧讲的是一群合租科学家室友谈天说地聊人生,也压根找不出不协调,反倒是突然冒出个VR头盔、监控装置什么的,在那些场景里像极了一个乱入的道具,一个压根不属于这世界调性的穿帮玩意。

请问这拍的是什么鬼东西,一个剔除了笑话段子和讽刺幽默、故作严肃又不得要领的《生活大爆炸》与《老友记》结合体吗?越往后看,越让我生出在看的这玩意跟《三体》甚至任何科幻剧有什么关系的错觉。

反击外星人这样集举世之力的项目,连像样的协作大场面都几乎欠奉,多的是一两个人在公司、在住宅、在什么交通工具上,对着一台笔记本煞有其事地研究如何防御。原著里那些算不上坚实但至少细节丰密有理有据的科技点子,都被降格成三流商业片里“少年黑客敲两下键盘入侵国防部”“太空海盗拉几下操纵杆穿越银河系”的漫不经心,廉价浮夸。

明明末日临近,天空都出现巨眼,却几乎无法让人感受到压迫,用新闻画面来表现世界陷入混乱是B级片劣质手段。硬要说好处的话,这样荒腔走板的主能被信奉,只能说明降临派是真的一群没头脑的疯子,这能从理性上弥补他们没能演出来的偏执疯狂。

主管这个剧的部门混乱程度跟华纳DC不相上下,不知道自己在做什么,只管砸钱不管品控。作为对比,你可以试着从BBC科幻剧《神秘博士》找一集预算较高口碑较好的,不管是把居家场景跟军事基地、宇宙飞船的美术风格衔接,还是把人情羁绊融在紧张的解谜和拯救冒险中,乃至对科幻理论引人入胜的讲解,方方面面都能给它上一课。

恶名昭彰的制片人,早有《权力的游戏》脱离原著后走向狗尾的丑例在先,《三体》只是重申了那个教训,不要逮到个好作品就觉得有了品质打底,可以任性胡闹。事实证明,就算站在巨人的肩膀上,只要脚下打滑,还是会往坑里掉。