在中国画的历史长河中,《千里江山图》如同一颗璀璨的流星,在北宋的艺术天空中划出耀眼的光芒。这幅由十八岁少年王希孟创作的青绿山水长卷,以其磅礴的气势、绚丽的色彩、精妙的构图,成为中国山水画史上的巅峰之作。它不仅是北宋审美精神的集中体现,更是中国传统文化中 “天人合一” 思想的视觉化表达。在这卷山河里,我们能看到少年的艺术野心,北宋的文化气象,以及穿越千年依然震撼人心的东方美学。

一、少年与江山:王希孟的艺术传奇

要理解《千里江山图》的价值,需先走进它的创作者 —— 王希孟,这位在艺术史上如昙花一现却留下永恒印记的少年天才。

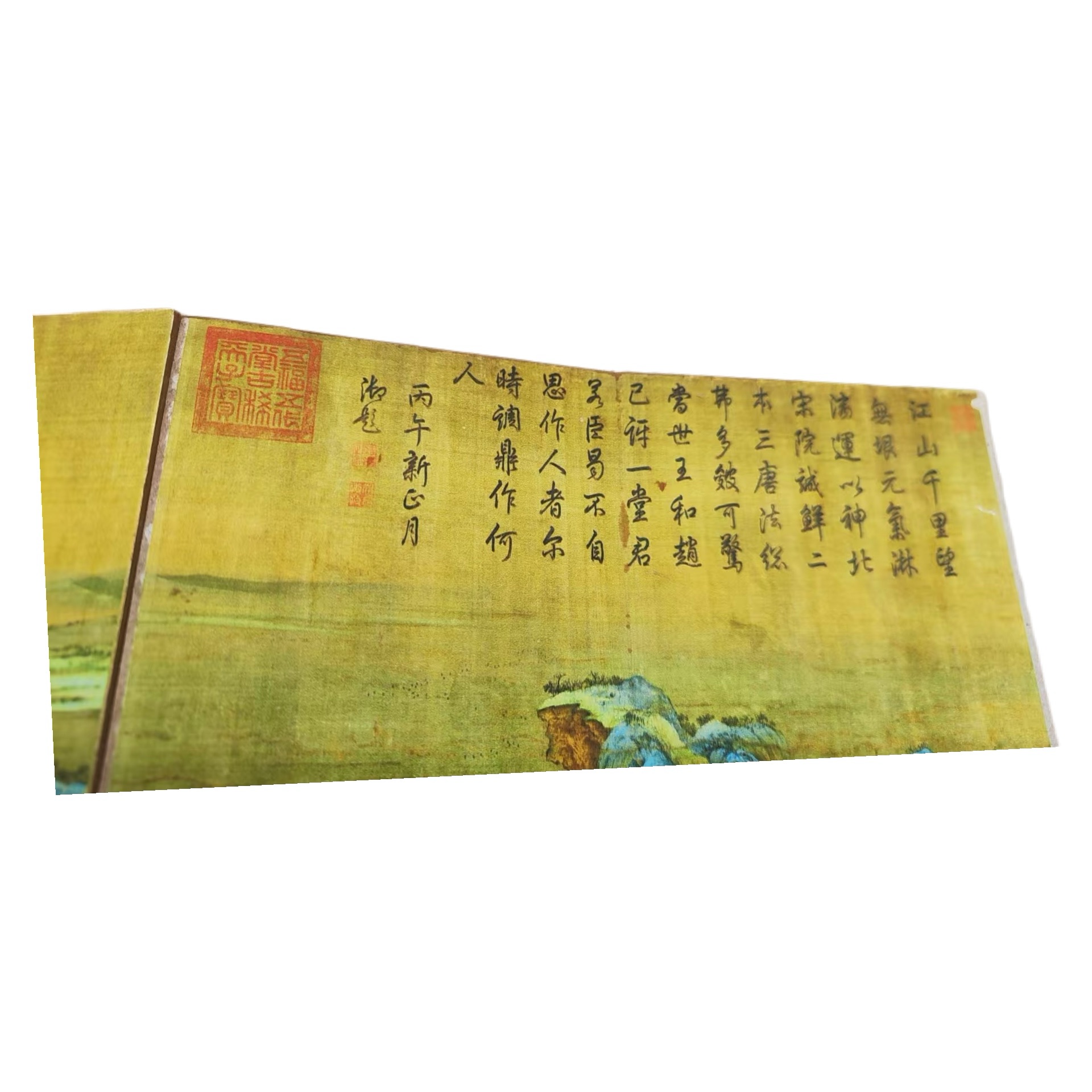

(一)天才的诞生:十八岁的艺术绝唱王希孟的生平史料极少,仅在《千里江山图》的题跋中留下蛛丝马迹。据蔡京题跋记载,王希孟是宋徽宗赵佶的宫廷画学生徒,“年十八,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工”。后经宋徽宗亲授笔墨技法,艺事大进,仅用半年时间便创作出《千里江山图》,此后却杳无音讯,仿佛专为这幅画而来,完成使命后便悄然退场。这种 “为画而生,为画而逝” 的传奇色彩,为《千里江山图》更添神秘与震撼。

(二)徽宗的加持:帝王艺术的基因注入宋徽宗赵佶是北宋的艺术帝王,他创立画院,亲自授课,将北宋的艺术审美推向极致。王希孟在他的指导下创作《千里江山图》,意味着这幅画不仅是个人才华的展现,更是北宋宫廷艺术的集大成者。宋徽宗的艺术理念 —— 对 “形似” 与 “神似” 的并重,对色彩与构图的极致追求,都在《千里江山图》中得到完美体现,使它成为北宋帝王艺术的基因载体。

二、青绿密码:《千里江山图》的色彩与技法

《千里江山图》的核心魅力在于其 “青绿山水” 的技法与色彩,这是中国山水画中最具视觉冲击力的表现形式之一。

(一)青绿山水:从 “设色” 到 “造境”青绿山水以矿物颜料石青、石绿为主,强调色彩的浓艳与层次。王希孟的创新在于:

色彩层次:他并非简单地平涂颜色,而是通过 “色层叠加” 与 “墨线勾勒”,使山石呈现出丰富的立体感。石青从浅到深分为头青、二青、三青,石绿分为头绿、二绿、三绿,王希孟根据山石的阴阳向背,层层叠加,使每一座山都有 “远近高低各不同” 的色彩变化;

水墨打底:在施青绿颜料前,先用水墨画出山石的轮廓与皴法(如斧劈皴、披麻皴的结合),使色彩有了 “骨架”,避免了单纯设色的轻浮,实现了 “色不碍墨,墨不碍色” 的和谐;

意境营造:通过青绿色彩的冷暖对比、浓淡变化,营造出 “咫尺千里” 的空间感与 “江山壮丽” 的气象感,使观者仿佛置身于这片青绿山河之中。

(二)技法绝响:十八岁的工艺巅峰创作《千里江山图》的技法复杂程度,远超一个十八岁少年的常规能力,背后是北宋画院的工艺巅峰:

颜料制备:石青、石绿需从矿石中提炼,过程繁琐且耗时。王希孟使用的颜料纯度极高,色彩鲜艳且千年不褪,这既得益于北宋宫廷的资源优势,也体现了他对颜料特性的精准把握;

绢本处理:画作用的是北宋最好的熟绢,先经过 “胶矾水” 处理,使绢面平滑,便于设色与笔墨的表现。王希孟在绢上的运笔流畅自如,线条粗细均匀,体现了他对绢本质地的熟悉与掌控;

整体构图:长卷采用 “散点透视”,将山水、人物、建筑、舟船等元素有机地组织在画面中,形成 “起承转合” 的节奏。从开头的平远山水,到中段的崇山峻岭,再到结尾的辽阔江天,层次分明,一气呵成,展现了高超的构图能力。

三、江山叙事:《千里江山图》的画面解析

《千里江山图》的每一段画面都是一个独立的叙事单元,合起来则是一部北宋江山的视觉史诗。

(一)卷首:平远山水的序幕卷首以平远山水开篇,画面中江面辽阔,远山如黛,几艘小船在江面行驶,岸边点缀着几间茅屋与树木。这种 “平远” 的构图方式,给人以 “江山辽阔,气象万千” 的初始印象,为整个长卷奠定了 “宏大叙事” 的基调。

(二)中段:崇山峻岭的高潮中段是长卷的核心,集中展现了青绿山水的技法与气势:

山石:山峰高耸,形态各异,有的如利剑直插云霄,有的如巨兽盘踞大地。石青、石绿的层次叠加,使山石呈现出 “阴阳向背” 的立体感,仿佛能触摸到山石的纹理;

建筑:山间散落着亭台楼阁、桥梁水榭,这些建筑并非随意摆放,而是根据山水的走势与空间的疏密,巧妙地嵌入其中,既点缀了画面,又体现了 “人在山中,山在画中” 的天人合一思想;

人物:画面中的人物虽小,却神态各异,有的在桥上行走,有的在树下休憩,有的在舟中劳作,这些微小的人物为宏大的山水注入了生活气息,使画面 “可观、可游、可居”。

(三)卷尾:辽阔江天的余韵卷尾以辽阔的江天结束,江面一望无际,远处的山峦逐渐淡去,与天空融为一体。这种 “以虚代实” 的处理方式,给观者留下了无尽的想象空间,仿佛江山的壮丽永远没有尽头,实现了 “言有尽而意无穷” 的艺术效果。

四、历史传承:《千里江山图》的千年回响

《千里江山图》自诞生以来,便成为中国山水画的标杆,其影响贯穿宋元明清,直至当代。

(一)宋元:青绿山水的传承与演变在元代,赵孟頫等画家提倡 “书画同源”,水墨山水逐渐成为主流,但青绿山水并未消失,而是在传承中演变。元代画家商琦的《春山图》、明代仇英的《桃源仙境图》,都能看到《千里江山图》的影子,尤其是在色彩的运用与构图的气势上,深受其影响。

(二)明清:宫廷与民间的双重认可明清时期,《千里江山图》被历代宫廷收藏,成为皇室的艺术珍品。同时,它也通过临摹、著录等方式,在民间艺术家中广泛传播,成为学习青绿山水的范本。清代画家王翚、吴历等,都曾临摹过《千里江山图》,从中汲取营养。

(三)当代:传统文化的创新表达进入当代,《千里江山图》成为传统文化创新表达的重要资源。它被改编成舞蹈(如春晚舞蹈《只此青绿》)、邮票、文创产品等,以全新的形式走进大众视野,证明了其跨越千年的艺术生命力。

五、收藏价值:中国山水画的 “传世孤品”

《千里江山图》作为中国山水画的巅峰之作,具有极高的收藏价值,是艺术市场与学术研究的双重热点。

(一)历史价值:北宋艺术的 “活化石”从历史研究角度,《千里江山图》是研究北宋绘画、审美、文化的珍贵实物资料:

绘画史价值:它是北宋青绿山水的代表作,为研究青绿山水的技法、演变提供了直接依据;

文化史价值:画面中的山水、建筑、人物,反映了北宋的社会风貌与文化信仰,是理解北宋文化的窗口;

帝王史价值:它与宋徽宗的艺术教育直接相关,体现了北宋帝王对艺术的推动作用。

(二)艺术价值:青绿山水的 “巅峰之作”从艺术角度,《千里江山图》的价值体现在:

技法精湛:青绿设色、水墨打底、散点透视等技法的运用,达到了北宋山水画的最高水平;

意境深远:通过山水的描绘,传达出 “天人合一”“江山永固” 的哲学思想与政治寓意;

色彩永恒:矿物颜料的使用,使画面历经千年依然色彩鲜艳,展现了中国传统绘画材料的独特魅力。

(三)市场价值:国宝级文物的 “无价之宝”《千里江山图》现藏于北京故宫博物院,属于国家一级文物,禁止出国(境)展览。其市场价值无法用金钱衡量,它是中华民族的文化瑰宝,是全人类的艺术财富。

六、结语:一卷江山,千年绝唱

王希孟的《千里江山图》,是一卷穿越千年的山河史诗。

它以十八岁少年的艺术天才,展现了北宋宫廷绘画的最高水准;以青绿山水的绚丽色彩,诠释了中国山水画的审美追求;以磅礴的江山气象,传递了 “天人合一” 的东方哲学。

在这幅长卷面前,我们能感受到少年的艺术野心,北宋的文化自信,以及中国传统文化的永恒魅力。它不仅是一幅画,更是一座连接古今的艺术桥梁,在青绿的山河中,永远闪耀着属于中国山水画的千年光芒。