最近互联网上流传着一个很有意思的梗:

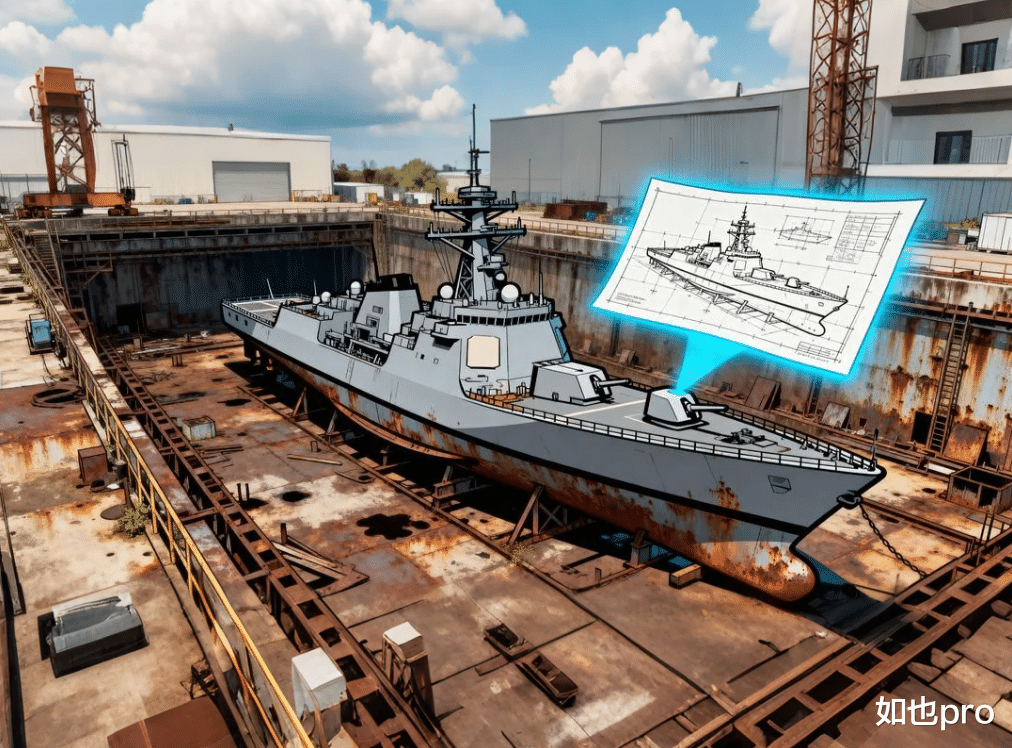

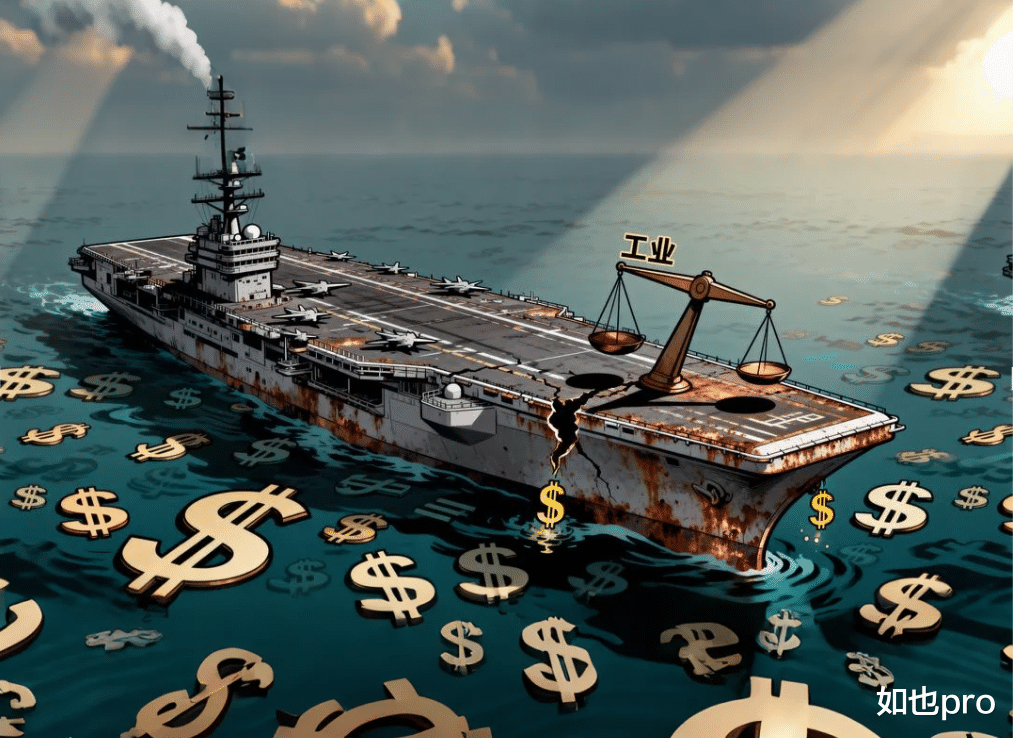

杜鲁门号的美国航母,带着一块明显的伤疤在海上晃荡了八个多月,引发了全球网友的花式群嘲。

说实话,我一开始也觉得这事儿就是个海军的公关危机,顶多是后勤保障不给力。

但当我顺着线索,深挖了美国政府问责局和国会研究服务处几份枯燥的报告后,才发现我们可能都笑错了重点。

真正的要害,根本不是一艘船的维修效率,也不是海军的脸面,而是一份迟到的、写给美国工业空心化的讣告。

这块看似还没来得及修补的伤疤,更像是一个帝国庞大身躯上,一道无法再被光鲜外衣掩盖的结构性裂痕。

要理解这场延误,我们得先破除一个常见的认知误区。

很多人,包括一些国外评论员,将航母维修简单地等同于汽车进厂保养。

但事实是,核动力航母进行的换料综合大修,是一项天书级别的巨系统工程。

它几乎等于把航母彻底拆解,更换核反应堆,再进行全面的现代化升级,整个过程动辄持续数年。

所以,问题不在于修不好,而在于排不上队。

最有意思的是,在翻阅那些报告时,我发现了一个反复出现的词:瓶颈。

美国的军用和民用造船厂,尤其是那四个能承担航母和核潜艇维护的公共海军造船厂,长期处于超负荷运转状态。

根据美国海军自己的数据,维修积压问题严重,常有近四成的攻击型潜艇在港口里趴窝等待维修,远超20%的目标。

一艘航母的等待,只是冰山一角。

水面之下,是一条被忽略了数十年的逻辑链条:

当一个国家的金融资本回报率,长期且系统性地高于产业资本时,制造业的流失就不是一种选择,而是一种必然。

从上世纪80年代开始,华尔街取代了底特律,成为了美国梦的发动机。

资本以前所未有的速度逃离工厂,涌入金融、法律、互联网等领域,因为在那里,钱能以更快的速度、更体面的方式生钱。

工厂的噪音、工人的汗水、机床的轰鸣,在光鲜的PPT和复杂的金融模型面前,显得如此原始和低效。

这套脱实向虚的玩法,在商业上或许堪称一次漂亮的降维打击,但在国家战略层面,却构筑了一座看不见的护城河——一座将自己牢牢围困在里面的护城河。

这种长期的去工业化,带来了一个极具迷惑性的后果,我愿意称之为工业能力的幽灵肢体。

医学上,幽灵肢体指的是一个人在截肢后,依然能感觉到那条不存在的肢体。

而一个经历了工业空心化的国家,在战略层面也会出现类似的幻觉。

它的决策层和精英,依然习惯于像一个四肢健全的巨人那样思考和行动,依然相信自己拥有随时可以动员的强大工业机器。

但实际上,那条曾经强壮的工业臂膀早已被截断,只剩下一种挥舞着空气的惯性。

这种幻觉体现在三个层面:

首先,是供应链的脆弱。当本土的供应商网络瓦解,大量的关键部件和基础材料需要从全球进口时,整个工业体系的韧性就变得不堪一击。

今天可能是一块特种钢板,明天就可能是一枚小小的芯片。

其次,是人才的断层。一个一流的焊工、一个经验丰富的舰船设计师,不是在大学课堂里能培养出来的。

他们需要在船坞里、在生产线上,用几十年的时间和无数次的试错“喂”出来。

当老一代产业工人退休,却没有足够的新鲜血液补充时,图纸上的先进设计,就无法转化为现实中的钢铁巨兽。

这是一种无形的、无法用金钱快速弥补的内伤。

最后,是成本的失控。当一切都需要重新外包、重新整合、重新磨合时,军工复合体的效率变得极其低下,成本则呈指数级飙升。

每一艘军舰的造价和维修费用,都成了天文数字,进一步挤压了更新换代和扩大产能的空间。

我们必须清醒地认识到,一个国家真正的护城河,从来不是股市指数的涨跌,也不是社交软件的流行,而是那些能够在物理世界里,将沙子变成芯片、将铁矿石炼成航母的硬核能力。

把视角拉高,我们会发现,这一幕在历史上并不陌生。

19世纪末到20世纪初的日不落帝国,拥有世界上**当时首屈一指**的海军和最广阔的殖民地,伦敦是无可争议的世界金融中心。

但与此同时,德国和美国的工业产值正在悄然超越它。

英国的资本精英们,也更热衷于在全世界进行金融投机,而非投资本土那些又脏又累的工厂。

后来的故事我们都知道了。

两次世界大战,彻底耗尽了日不落帝国的家底。

当需要极限动员、比拼钢铁产量和制造能力时,人们才发现,金融霸权构建的空中楼阁,在残酷的现实面前是何等脆弱。

历史从不简单重复,但总是押着相同的韵脚。

今天美国遇到的困境,本质上是同一个逻辑的再次上演:

一个帝国的生命周期里,当它开始沉迷于钱生钱的游戏,而鄙视那些物生物的产业时,它的根基就已经开始动摇了。

这不是意识形态的批判,而是一个近似于物理规律的客观过程。

所以,回到最初的问题。

当我们在看杜鲁门号航母的热闹时,我们到底在看什么?

我们看到的,不是美国海军的懈怠,而是一个曾经伟大的工业国,在资本逻辑的驱动下,一步步走向空心化的必然结局。

我们看到的,是那只看不见的手在优化了利润的同时,也悄无声息地拆解了一个国家的战略支柱。

一个国家可以没有引以为傲的App,但不能没有支撑起这一切的焊花与螺丝。

这无关地缘政治的博弈,而关乎一个更古老的法则:

任何一个文明的伟大,最终都要通过它改造物理世界的能力来体现。

当一个国家失去了这种能力,无论它的金融体系多么发达,文化产品多么流行,它的力量都将成为无源之水、无本之木。

那么,继造船业之后,下一个可能暴露出这种结构性锈蚀的领域,会是什么?

航空航天,还是更底层的精密制造?

或许,这才是那块铁锈背后,真正值得我们深思的问题。

#工业空心化 #美国制造 #实体经济 #全球供应链 #产业升级 #大国战略 #造船业

【©️ 创作声明】

本文内容由作者原创,图片由真实素材通过AI原创生成。本文旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。

【📚 参考消息】

凤凰网 - 《8个月前损伤未修复 “杜鲁门”号航母新照曝光惹争议》

澎湃新闻 - 《观察|美航母数量将减至10艘,未来还可能面对更尴尬的情况》

新华网 - 《首次“联姻”盟友,美造舰“赤字”能缓解吗?中国专家解读》

评论列表