来自加州的美国女孩珍妮,年仅19岁,拥有修长的身材和金色秀发、蓝色眼睛,成为众多美国士兵心目中的理想伴侣。

1942年4月10日,日军占领了菲律宾的巴丹岛,超过两万名美军士兵被俘,珍妮同样未能幸免。

在众人注视的场景中,多名日本士兵强行将珍妮压制在地,意图对她实施性侵犯。

珍妮奋力反抗,她强壮的长腿狠狠踢向那名身材矮小的日本士兵,令他发出痛苦的哀嚎。

一名日本士兵再也按捺不住,他冷笑着拔出军刀,高举过头,狠狠劈向珍妮的大腿。珍妮发出凄厉的喊叫,随即失去意识。

她的双腿被砍掉后,身高终于和那些日本兵接近了。

珍妮因大量失血,面色异常惨白。一群日本士兵在她周围整齐列队,不得不说,这个民族确实讲究秩序。

珍妮已经没了气息,全身污秽不堪。一个看起来像军官的日本士兵,脸上满是嫌弃。他简单示意了一下,两个瘦削的菲律宾人随即上前,他们面无表情,将珍妮的遗体拖走,扔到了装满尸体的卡车上。

一名美军女兵被带出队列,面对死亡的威胁,她选择主动脱下军装,顺从地躺下。

一小时后,这名女兵同样不幸离世。

一名情绪失控的日本士兵,在面对这名女性时显得格外渺小,他举起刺刀,直刺她的心脏。

长期以来,习惯了优越生活的美军士兵终于意识到,自己已成为敌人的俘虏。这一残酷现实打破了他们以往的舒适与特权,迫使他们在瞬间直面身份的彻底转变。从昔日的掌控者到如今的阶下囚,这种境遇的剧烈反差让这些士兵不得不接受当前的处境。战俘的身份标志着他们失去了自由与尊严,这种突如其来的角色转换,彻底颠覆了他们对自身地位的认知。

一名美军将领公开呼吁日本当局严格遵守《日内瓦公约》的相关规定。这名军官态度坚决,明确指出日本方面应当履行国际人道主义法的义务。他强调,作为签署国,日本有责任按照公约要求对待战俘和平民。这位美军代表以强硬语气敦促日方立即停止任何违反公约的行为,并切实保障战争受难者的基本权利。他的发言体现了美国军方对维护国际法权威的坚定立场。

日本人似乎完全无视国际公约的存在,要么是他们根本不知道有这回事,要么就是觉得这些规定毫无意义。一名日本士兵突然冲向美国军官,大喊一声,随即用刺刀刺穿了对方的腹部。

那名美军军官负伤倒地,正因疼痛而艰难地扭动着身体。此时,五六名日本士兵迅速逼近,手持刺刀,毫不留情地朝地上的军官狠狠刺去。

美国人的态度发生了显著转变,他们不再与日本讨论《日内瓦公约》的相关内容。这种变化表明,美国在与日本的交往中采取了更为谨慎和沉默的立场,避免提及这一国际法律文件。

美国的新兵们私下讨论着,心中充满疑虑,他们无法预测日军将采取何种策略来对付他们。

4月11日,美军俘虏被进一步集结。

那些日本士兵一见到刚被俘的美军,立刻露出如获至宝的神情,眼神中满是贪婪。他们毫不顾忌地冲上去,在战俘身上翻找,搜刮任何他们认为有价值的物品。

许多被俘的美军士兵携带的个人物品非常有限,这引起了日本看守的强烈不满。为了表达这种不满情绪,日本守卫采取了粗暴的手段来对待这些战俘。

在体型对比上,美国士兵身材魁梧,而日本士兵相对矮小,以至于后者需要奋力跳跃才能触及前者的面部。这种身高差距使得场面显得格外滑稽。

一名日军士兵觉得同伴们上蹿下跳的样子实在难看,于是想了个新招,用枪托猛击美军士兵的面部,这下美国人开始痛苦哀嚎。不少人的鼻梁和颧骨都被打得凹陷变形。

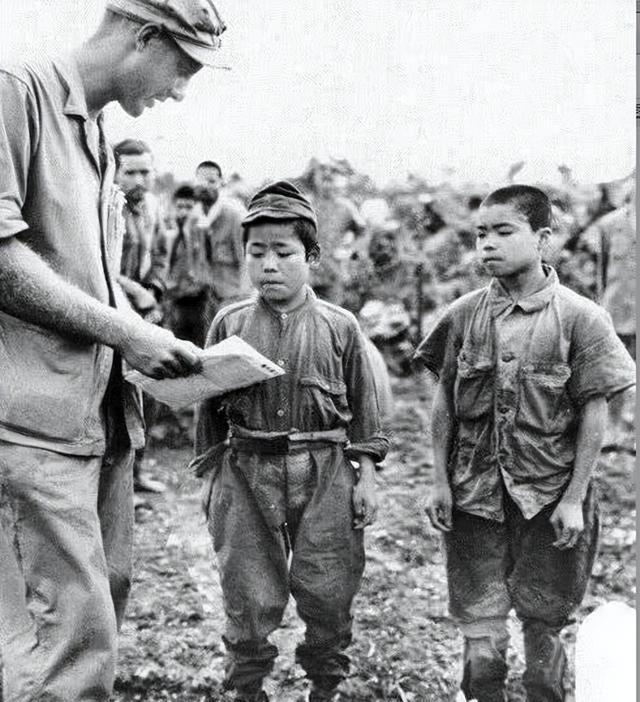

日军在进攻巴丹岛时,原本预计岛上守军数量约为2.5万。然而,战斗结束后,投降的人数却远超预期,达到了10.5万。其中,美军士兵占2万多人,其余大部分是菲律宾士兵。这一结果让日军感到意外和困扰,因为他们并未料到会遇到如此大规模的抵抗和投降。

日本人的计划显然出现了严重偏差,他们储备的淡水和食物,仅能勉强维持两万名战俘的基本需求。

日本人在应对物资短缺方面展现了他们的机智和创造力。面对食品和饮用水的严重匮乏,他们采取了限制俘虏饮食的措施。通过减少俘虏的食物和水的供应量,他们确保了基本生存需求,同时避免了资源的过度消耗。这种做法虽然严苛,但确实达到了维持生命的目的,体现了他们在极端条件下的应变能力。

在日军看守的监视下,美军战俘艰难地开始了他们的行进。食物短缺成为他们最大的困扰,每人每天只能获得大约100克的米饭和一点罐头食品。

战俘们内心充满愤慨,他们眼睁睁看着大量食品和物资囤积在仓库中,而这些仓库如今已落入日军之手。尽管物资充足,战俘们却无法获取,这种近在咫尺却又遥不可及的状况更加深了他们的痛苦和不满。日本军队接管了这些仓库,将其作为战利品,而战俘们只能无奈地忍受着饥饿与不公。

美军士兵很快就不再抱怨了,因为他们发现菲律宾战俘的伙食更差。日本人对此感到困惑:这些菲律宾人每天仅靠50克食物维生,居然还能勉强行动,他们究竟是怎么撑下来的?

日本人可能没意识到,当他们在热带丛林中行军时,菲律宾人会把任何能抓到的东西当食物。不管是树叶、草根,还是毒蛇、蜥蜴、青蛙,只要被他们发现,立刻就会被塞进嘴里,嚼得特别香。

在二战期间,美国士兵在菲律宾享有优越地位,当地民众无法与他们争夺资源。日本军队目睹了这一局面,导致菲律宾战俘陷入严重的饥荒,大量人员因此丧生。

美国士兵的饮食习惯也成了问题,他们习惯的是简单的牛奶和面包,对于各种野味则难以适应。这种单一的饮食结构让他们在野外生存时显得格外不适应,无法有效利用当地的自然资源来补充体力。

多种疾病如痢疾、疟疾、坏血病和登革热同时侵袭了美国人。由于这些疾病都有一定的潜伏期,目前尚未导致美国战俘大规模死亡。

经过两天的丛林穿行,战俘们终于踏上了167号公路。这条路离韦莱斯机场仅有4公里,然而,尽管他们急切盼望,却始终未能见到美国飞机的踪迹。

三天前,他们的指挥官正是从这个机场搭乘飞机,逃往了菲律宾。

这条道路大约七八米宽,表面覆盖着碎石。半个月前,美军大规模调动,大量坦克和装甲车从167号公路通过。这些重型车辆的履带把路面压得凹凸不平,留下了深深的痕迹。

在炎热的天气下,没有鞋子的战俘们赤脚走在布满碎石的路上,双脚被割得鲜血直流。飞扬的尘土让裸露的伤口迅速感染了破伤风。日本人对此视而不见,拒绝提供任何治疗,任由这些战俘倒在路边。他们的身体因剧痛而极度向后弯曲,脊柱几乎折断,口中发出凄厉的哀嚎。然而,其他战俘自身难保,只能神情麻木地拖着脚步走过,眼睁睁看着这些病患在痛苦中死去。

饥饿使得俘虏们的步伐变得异常迟缓。他们拖着沉重的脚步,在漫长的路途中艰难前行。食物短缺导致体力不支,每一步都显得格外费力。营养不良使得行进速度明显下降,队伍在饥饿的折磨下缓慢移动。俘虏们因缺乏足够的食物补给,行进效率大幅降低。

日本士兵对待落伍战俘的手段极为残忍。他们用粗木棍猛击美军士兵的腿部,导致其骨折无法行走。随后,这些丧失行动能力的战俘被遗弃在路边,最终因缺乏食物和水源而缓慢死亡。

战俘们连基本的休息权利都被剥夺,白天黑夜都处于高度紧张状态。为了防止战俘逃脱,日本看守严格限制他们的行动,甚至禁止他们如厕。在这种极端环境下,战俘们不得不忍受着在衣裤中解决生理需求的屈辱。

战俘们浑身散发着恶臭,成群的绿头苍蝇紧贴着他们的身体,仿佛一层翠绿的丝绸。这些战俘已经虚弱到连挥手赶走苍蝇的力气都没有了。

一些战俘因为极度疲惫,倚靠在树上短暂休息,结果被日军发现。日本人没有选择开枪,而是用绳子将他们勒死。对他们来说,能用工具解决的事情,绝不会浪费子弹。

在极度绝望的情况下,人们往往会选择屈服,美军士兵也不例外。面对日军的严酷对待,不少美国士兵选择下跪求饶,他们并非奢求什么,仅仅是想填饱肚子,再好好休息一下。这种简单的生存需求,在战争环境下却成了难以企及的奢望。

日本士兵对战俘表现出了所谓的“善意”,他们用绳索将俘虏的手臂捆住,随后将他们连成一串挂在卡车后方。伴随着卡车的轰鸣和士兵们的狂笑,战俘们被迫竭力奔跑,试图跟上疾驰的车辆。然而,他们很快便纷纷跌倒,在被拖行了数公里后,这些战俘最终变成了面目全非的尸骸。

被俘人员除了行军,还得为日军搬运物资。

日本士兵的背包总是又大又重,塞满了他们四处搜刮的珍贵财物。

杰瑞是个美国坦克兵,身高接近两米,但体重已经降到了70公斤以下。他背的背包虽然不算特别大,却总是让他走路不稳,摇摇晃晃。

杰瑞背着一个沉重的包裹,里面是一尊铜制佛像,估计重量超过百斤。他正走着,突然摔倒在地。一名日本士兵走近,打量了他一番,随后示意离开。这时,一位机灵的美军战俘见状,吃力地提起那个包裹。

杰瑞匍匐在地,目光中带着恳求,注视着那个身高不及自己一半的日本士兵。士兵缓缓抬起刺刀,毫不迟疑地刺向杰瑞。

杰瑞当时并未立即丧命,仍在痛苦中挣扎。这时,一辆卡车疾驰而来,司机并未减速,径直从杰瑞身上碾过。这名身材魁梧的美国坦克兵,就这样不幸身亡。

日本士兵对美国军人持有明显的敌意,认为他们虽然身材高大,但意志薄弱,不值得尊重。这种看法源于双方在战场上的对立和竞争,反映了当时两国军人之间的紧张关系。日本士兵通过贬低美国军人的方式来维护自身的尊严和士气,这种态度在战争期间尤为突出。

炎热的环境让被俘者备受煎熬,比起食物短缺,缺水问题对他们的折磨更为严重。

4月12日正午时分,温度计的水银柱已突破30度大关,一条清澈见底的小溪悄然显现在道路一侧。

几名美国战俘四下张望,确认周围没有日本看守后,立刻冲向小溪。他们迫不及待地把头埋进水中,拼命地喝水,直到实在喝不下为止。最终,他们才依依不舍地离开了溪边。

美军战俘陆续来到溪边,起初他们只顾着喝水解渴,过了一会儿才注意到,水面上逐渐浮现出一缕缕鲜红的血迹。

一名身材矮壮、手持军刀的日本士兵,残忍地砍下了只顾饮水的战俘头颅。

日军对待俘虏的手段极其残忍,他们杀害战俘时往往毫无顾忌。这种行为根本不需要任何借口或解释,纯粹是出于冷酷和暴虐的本性。在他们的观念里,战俘的生命毫无价值,可以随意处置。这种残忍的行径反映了日军在战争中的野蛮与无情,他们对待俘虏的方式完全违背了基本的人道原则。

那些侥幸保命的美军俘虏,忐忑不安地重新列队,心中充满恐惧,完全无法预料日军接下来会如何处置他们。

然而,时间一分一秒地过去,日本方面却始终没有任何动静,就像刚才的一切都未曾发生一样。

饮过水后,俘虏们明显恢复了体力,步伐也较之前轻快了许多。

未能补充水分的俘虏们深感懊悔,此刻他们仿佛置身于炽热的烤炉中,口腔内布满了细沙,喉咙如同被利刃划过般剧痛难忍。

幸运的是,走了没多远,路边又出现了一个小池塘。水面上全是绿油油的浮萍,几头水牛悠闲地泡在水里,看起来特别自在。

一名被俘的美军士兵请求日本军官允许他去水塘饮水。得到批准后,其他美军俘虏也纷纷涌向水塘解渴。

掀开水面的浮萍,底下密密麻麻的虫子令人毛骨悚然。但战俘们哪还顾得上这些,一个个拼命喝水,直到肚子撑得滚圆。

这时,又来了一个日本军官。他先是把之前同意给战俘喝水的那个同事狠狠训斥了一通。接着,他走到战俘堆里,仔细打量着每个人。看到有些战俘的胡子上还沾着水里的浮萍,他就把这些人单独挑了出来。这么一挑,差不多有二三十个人被他分了出来。

日本军官命令菲律宾人将美军战俘倒挂起来。没过多久,这些美国士兵的脸就变得通红,刚喝的水也全都吐了出来。接着,日本人在倒挂的战俘身上抹了蜂蜜,随后便离开了。

蜂蜜的甜味吸引了蜜蜂和蚂蚁,它们的叮咬使美国战俘痛苦不已。

被俘的士兵们早已麻木,对那些悬挂着的美国人的惨状无动于衷,眼睁睁地看着他们逐渐化为白骨。

美军俘虏的队伍迅速缩减,短短一百多公里从马里维莱斯到贝德摩加的路程,成了他们生死攸关的考验。这段路途充满了艰险,许多人在途中丧生,幸存者寥寥无几。每一步都可能是最后一步,每一刻都在与死神赛跑。这段旅程不仅是对体力的极限挑战,更是对意志的残酷磨砺。最终,能够到达目的地的人屈指可数,这段路程成了他们永生难忘的噩梦。

美军战俘死亡率居高不下,除了日军残酷虐待的因素外,关键在于美军士兵缺乏顽强的精神力量。日军的非人道手段固然加剧了战俘的困境,但美军自身抗压能力的不足才是造成这一局面的核心原因。美国士兵在面对极端环境时,心理承受力明显不足,这直接导致了战俘营中大量减员的情况。虽然日军暴行令人发指,但美军自身的精神韧性薄弱,才是造成如此高死亡率的主因。

贝德摩加城一度驻扎着美军基地,那些无所事事的美国士兵经常骚扰当地女性,但他们的存在意外地促进了这座小城的经济发展,使其达到了前所未有的繁荣程度。

当地居民目睹这些沮丧的美军俘虏时,不再计较他们曾经的暴行,反而心生怜悯。于是,他们悄悄拿出一些食物,送给那些饥渴交加的战俘。

上午,战俘们过得相当愉快。然而到了下午,日本人察觉了情况。或许他们早就知情,只是暗中筹备了几个小时。

日军占领的仓库中,军火物资堆积成山,弹药充足让他们不再节省。他们架起机枪,对着手无寸铁的菲律宾平民疯狂射击,不留活口,直到视野内再无生命迹象。

日军通过炮火彻底摧毁了贝德摩加城,使其在地图上消失。

夜幕降临后,俘虏们被安置在一间清空的仓库内。这是他们多日以来首次在室内过夜。尽管空间狭小,大家紧挨着躺在一起,但能有个遮风挡雨的地方,他们很快就进入了梦乡,休息得格外踏实。

就在那天晚上,大多数战俘都染上了痢疾。到了第二天早上,很多人因为身体虚弱,连站都站不起来。日本人“好心”地把这些动弹不得的战俘直接丢进了水坑里。

疲惫不堪的俘虏们重新开始了艰难的跋涉。持续的折磨使他们失去了感知能力,饥饿的煎熬让他们的身体日渐消瘦,细长的脖颈显得格外突出。

日本士兵发明了一种残忍的娱乐方式,他们强迫美军俘虏跪下,伸长脖子,随后用军刀斩首。

在日本军官举起军刀的瞬间,美国战俘们个个吓得浑身颤抖。

日本人非常享受这种掌控感,他们可以随意挑选美军战俘,完全按照自己的意愿行事。

美军逐渐注意到一个现象:日军在执行斩首战俘时,往往优先选择身材高大的战俘。相比之下,体型较矮小的战俘通常会被特意留下,免于这种残酷的处决方式。

在随后的行军过程中,美军俘虏们纷纷压低身体,试图让自己看起来不那么显眼。他们刻意保持弯腰的姿态,以减少被注意到的风险。这种集体性的行为反映出他们在当时环境下的谨慎和自我保护意识。通过调整姿态,他们努力融入队伍,避免成为焦点,从而降低可能遭遇的危险。

贝德摩加城到圣费尔南多城的这段路程,战俘们用了12天才走完。

战场上,战俘的尸体杂乱地倒在地上,形成了一条血腥的指引。那些失去头颅的,都是被日军处决的。而保留着完整头颅的,则是因为疾病夺去了他们的生命。

战俘们麻木地拖着脚步前进,没有人确定自己是否还能见到第二天的黎明。

圣菲尔南多市火车站的铁轨旁,一列老旧的货运列车静静停靠。这些车厢原本设计容纳30人左右,如今却硬生生挤进了超过100名战俘。狭小的空间里,战俘们被迫肩并肩站立,连转身都困难。车厢内空气浑浊,闷热难耐,生存条件极其恶劣。这样的场景,不仅反映了当时战俘所承受的非人待遇,也暴露出战争时期人道主义危机的严重性。

车厢内人满为患,车门难以闭合。几名日本士兵手持木棍,对着堵在门口的战俘们一通猛击。随着骨头碎裂的声响和痛苦的哀嚎,原本拥挤的车门处终于腾出了一些空间。

日本人在列车内充分利用每一寸空间,将更多乘客安置在车厢中。

登上车辆的美军俘虏们纷纷抱怨,车厢内空气混浊,弥漫着令人难以忍受的恶臭。

战俘们迅速意识到保持沉默的重要性。对于那些无法登上列车的俘虏,日本士兵直接用刺刀送他们回到美洲故土。

生命逝去带来解脱,生存却充满迷茫。日军士兵重重地关上铁皮车厢的门,本就密闭的空间瞬间变得更加令人窒息。

列车缓缓前行,车厢内漆黑一片,几乎无法看清周围。随着时间流逝,战俘们一个接一个因缺氧而丧生。在无尽的黑暗中,只能听到火车轮轨的单调声响,以及美军俘虏们低沉的哭泣,透露出深深的绝望。

短短5小时的火车旅程,却成为众多美军战俘的死亡之路。尽管他们无需徒步前行,但这段行程却夺走了无数生命。

火车最终抵达卡帕斯市,在完全停稳后,日本人并没有立即开启车厢门,而是等待了超过一小时才允许乘客下车。

当美军战俘被俘后,日本士兵手持刺刀接近他们。刺刀并未用于直接杀戮,而是作为判断战俘生死状态的工具。

在混乱的战场上,能够保持理智的俘虏往往能迅速躲开迎面而来的致命攻击。

那些反应迟钝或意识模糊的人,在毫无防备的情况下,惨遭日本士兵的刺刀杀害。由于身体机能下降或思维迟缓,他们根本来不及做出任何有效的抵抗,就这样不明不白地丢了性命。

幸存的战俘获准下车后,惶恐不安地聚集在一起。日本士兵命令他们搬运列车上的遗体,并将这些尸体集中焚烧。日本方面声称,这些美军战俘的尸体是疾病的传播源头,只有彻底烧毁才能消除隐患。

在完成日军分配的任务后,美军俘虏接到下一步命令:立即撤离火车站,徒步前往12公里外的新营地。

在沉重的氛围中,筋疲力尽的美军俘虏再次踏上了艰难的行军之路。

日本士兵对美军俘虏缓慢的行进速度感到极度不满。他们用粗暴的方式对待这些战俘,就像对待牲畜一样,用枪托猛击战俘的面部,逼迫他们加快步伐。这种残暴的行为不仅反映了当时战俘的悲惨处境,也凸显了日本军人对战俘的极度不尊重。

在对待美军战俘时,日本士兵毫不手软。如果战俘行动迟缓,他们会直接用枪托猛击头部,导致严重的伤害甚至死亡。

在短短三小时的行程中,超过200名美军战俘不幸丧生。

抵达终点后,我们见到了日军为战俘们安排的住所,那是一个由荒废的养殖场改造而成的临时关押点。

在进入集中营之前,美军战俘必须通过最后的考验——理解日语的指令。

在极端生存压力下,美军战俘展现出了超常的记忆力。经过十七天的生死跋涉,他们掌握了日军的日常用语。然而,在进入集中营之前,仍有100多名战俘被日军用刺刀杀害。日军对此的解释是:这些美国人不具备基本的语言能力。

最初出发的十万名战俘中,最终抵达集中营时仅剩七千余人存活。

本间雅晴得知消息后异常愤怒,原因在于他之前明确规定,集中营的囚犯数量不得超过5000人。

在卡帕斯集中营内,美军战俘并未因本间雅晴的怒火而面临新一轮的系统性屠杀。尽管指挥官情绪激动,但战俘们的生命安全并未受到威胁,集中营内并未发生有组织的杀戮事件。

由于战争的影响,日本国内劳动力严重不足,不得不大量使用战俘从事煤矿开采和石料采集等重体力劳动。在这些极其艰苦的工作条件下,许多被俘的美军士兵最终未能幸存,永远留在了日本土地上。

如果那些在菲律宾战役中牺牲的美军战俘地下有知,目睹如今美国士兵与日本人关系融洽的场景,他们是否会感到愤怒而难以安息。

历史总是循环往复,初次发生往往是惨剧,再次上演则可能沦为荒诞。假如未来某天,日本军队再度挥起屠刀,准备对美军士兵下手时,那些习惯于忍气吞声的美军士兵,或许会低声下气地请求:兄弟,下手的时候轻点,我挺怕疼的。