1934年编纂的《宋元明清名医类案》

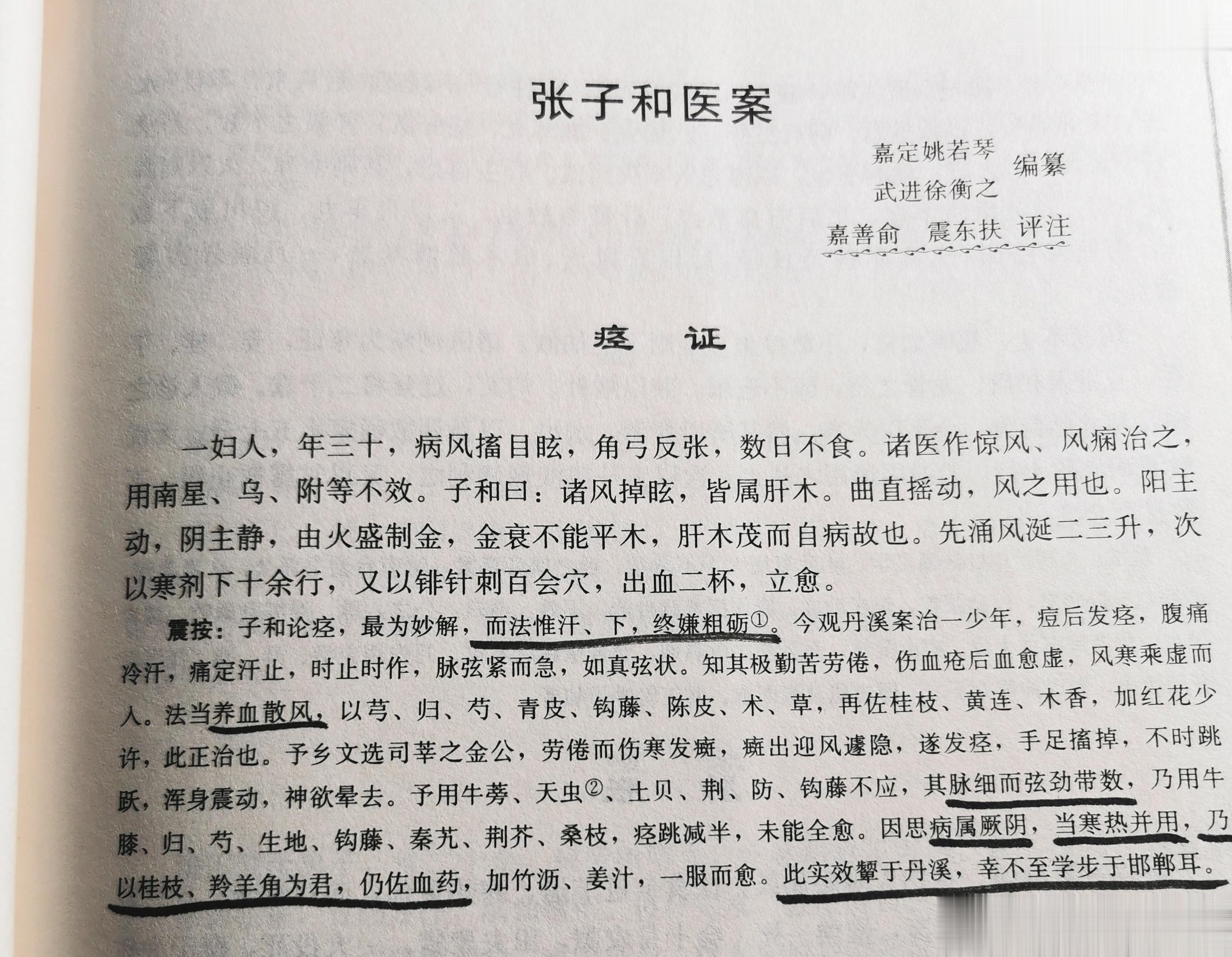

这种大部头的优势在于,我们能窥见中医理论体系的流变。比如这则“痉证”,虽然不知道具体诊断是哪一类神经系统疾病,但中医《内经》就记载了“诸风掉眩,皆属于肝”,金元四大家之一的张子和阐发:火盛制金,金衰不能平木,所以木横,用涌吐、泻下、刺络放血治疗。到了朱丹溪,就用养血散风。一实一虚,中医治疗“抽搐动摇”的理论体系逐渐完善。

清朝俞震(《古今医案按》作者)也举了一个病案,说他治疗一位类似症状的患者,脉细弦劲数,单纯平肝熄风无效;在平肝熄风中加入补肝血的药,病情好了一半;在补肝血基础上加入桂枝,羚羊角,竹沥,姜汁,一服治愈。他的理论依据是,肝是厥阴,厥阴应该寒热并用,认为桂枝很关键。所以大家看看,中医治病用的是“方”,不是单一的某味药,或者某类药,养血,平肝,祛风,一起用,疗效提高!比如我现在治失眠,平肝疏肝清肝的基础上加点桂枝、防风,疗效就提高,王氏安神汤就以藁本、白芷这些风药而自成一派,疗效卓著。中医提高疗效的探索是没有止境的,其捷径就是读名医医案。