从 1954 年大冶乡西刘碑村的啼哭,到 2024 年窑火前的守望,李景洲的人生轨迹始终与登封窑的命运交织。他以文化工作者的敏锐捕捉文明微光,以思考者的深度梳理历史脉络,以守护者的执着重燃千年窑火。当珍珠地划花的双虎纹在橄榄瓶上重现,当 "中" 字瓶的弧度再次呼应嵩山轮廓,他不仅让失传的技艺活了过来,更让 "天地之中" 的文化密码在当代重获新生。这份坚守,既是对历史的交代,更是对未来的承诺 —— 让每一缕窑烟都承载文明的重量,让每一件瓷器都成为文脉的接力棒。

岁月砺志:从田垄杏坛到案牍初心

1954 年夏,大冶乡西刘碑村的黄土坡上,李景洲的啼哭与嵩山的风声、石淙河的流水撞了个满怀。西刘碑村紧邻石淙河,这条曾因武则天 "石淙会饮" 载入史册的河流,自童年起便为他埋下文化种子。小时候,他常跟着祖父到河边放牛,浑浊河水冲刷着河底陶片,祖父指着带纹路的碎片说:"这是老祖宗用过的物件,当年武则天娘娘在这宴饮,说不定就用着咱登封烧的瓷碗。" 那时他听不懂典故,却对泛着土锈的碎片充满好奇,总捡几片揣进衣兜,觉得 "这石头上的花纹比画还好看"。

六十年代集体劳动时期,1974 年高中毕业的他参与修建朝阳沟水库大坝,一天推五六十车土、往返近百里。歇息时,他总盯着大坝土层里的碎陶片发呆,想起祖父的话,心里隐隐觉得 "这些碎片藏着咱这儿的根"。这般磨砺练出的体力与耐力,成了后来陶瓷之路的 "本钱":拉坯需内功,守窑要熬神,没有当年的 "能扛",根本撑不下来。他常说:"陶瓷这行,没有苦水里泡出的韧劲儿,走不远。"

1974 年秋冬,民办教师的聘书让他放下锄头拿起粉笔。西刘碑村的土坯教室里,他教孩子写 "山"" 水 "时,总指着嵩山与石淙河说:" 咱脚下的石头、河里的陶片,都藏着老祖宗的故事。"彼时教育环境动荡,1966 年文革开始后,刚上四年级的他遭遇停课,能接触的只有样板戏与政治口号。他读过、抄过《哲学小词典》《北国的方法》,在思辨中寻理;一本没头没尾的字帖被翻得卷边,临摹数年才知是孙过庭笔迹。" 书荒 "时,哪怕带字的包装纸都反复读,这种" 啃硬骨头 "的习惯,后来成了研究陶瓷的利器 —— 对着考古报告死磕、为复原" 化妆土 " 试百次釉料配比,全凭当年的钻劲。

1976 年开封师专的课堂上,化学专业的元素周期表与哲学课的 "格物致知" 奇妙交织。烧杯里的溶液反应让他初识物质变化:铁元素影响釉色、黏土成分决定胎质,这些知识为后来研究瓷土埋下伏笔;哲学探究本质的思维,让他频频想起石淙河的陶片 —— 泥土如何经火成器?文明如何借陶片传递?毕业后辗转登封多所中学,教案本里总夹着瓷片,学生笑称 "李老师的教具会讲故事"。1985 年在登封四中工作时,隔壁观星台考古基地的龙山白陶残片递到手中,冰凉触感与童年石淙河陶片重叠,他突然读懂 "文明" 的分量。

1988 年成人高招考场,三十四岁的他写下对教育的思考,也埋下对文化的执念。河南教育学院图书馆里,《河南考古》杂志上 "登封窑" 三字与珍珠地残片配图,让他心跳加速 —— 这与口袋里石淙河的标本如出一辙。1990 年在登封县委综合科工作时,公文包里瓷片与文件交替出现。为材料撰写 "文化传承" 章节,他字斟句酌;接待画家陈辛一时,对方一句 "这珍珠地比工笔画见功夫",让他开始系统整理标本,在档案柜辟出 "陶瓷专区",首格就放着石淙河捡的第一片陶片。

1995 年到告成工作,他特意绕道曲河窑遗址。看到宋代匣钵残件,听村民说 "祖辈靠烧窑吃饭",他彻夜难眠。祖上的故事涌上心头:明代晚期从山西迁来时曾制陶,有人弃意外之财办学、有人守诚信赢敬重,这些事让 "做正事、守本分" 成了本能,也让他对窑火多了敬畏。1999 年到白坪工作后,他在煤窑沟发现青中泛蓝的青瓷片;每次下乡带放大镜,在白坪窑遗址辨认不同时代的窑汗,仿佛见历代窑工接力添柴。2003 年在行政服务中心时,后备箱 3 万多片瓷片中,近百片来自石淙河,每片标注 "石淙河 × 年 × 月拾",在他心中拼出登封窑的轮廓。

窑火初燃:从碎片拼图到文脉寻踪

李景洲与陶瓷的缘分,始于对地方历史的敏感,收藏研究随工作轨迹逐步深入。1985 年王城岗遗址发掘期间,他常利用间隙到考古基地,见带纹饰的陶瓷碎片从土层显露,第一次直观感受 "泥土烧制成器" 的厚重。"那些纹路像时光的密码",这次经历让他对古陶瓷生出兴趣,也想起童年石淙河捡陶片的日子。

1990 年陪同画家陈辛一调研,对方指出 "登封陶瓷有独特风格,宋代珍珠地工艺是中原精华",建议 "从碎片拼文化根"。这次交流让他从 "好奇" 转向 "有意识收藏",下乡时收集民间陶瓷残片,用硬纸壳盒分类标注,"石淙河流域" 的标本盒始终最珍视。

到告成、白坪工作期间,他重点走访古窑遗址。在曲河村、王村发现宋代白釉刻花残片、匣钵残件,听村民说 "这是装粮盛水的窑货",厘清窑址与生活的关联;在白坪村、煤窑沟收集冰裂纹青瓷残片,记录 "烧窑看窑神脸色" 的传说,逐步建立对登封窑体系的认知。每得一片有价值的标本,他都想起石淙河流水,觉得自己在 "把散落在河里、土里的文明碎片重新拼起"。

2003 年许洛高速施工,前庄窑遗址挖出大量碎片。他联合贾俊权蹲守工地半个月,分拣出近千片唐至清代标本,按 "年代 - 器型 - 纹饰" 存档,其中几片唐代白釉残片的胎质、釉色,与石淙河早期陶片一脉相承,印证了窑业的连续性。

"单打独斗成不了事",他联合吕宏军、常松木等组成五人团队。几人踏遍登封山坳,在大冶镇发现元代酱釉窑址、徐庄镇记录明代民窑,手绘《登封窑遗址分布图》标注 100 余处遗存。2003 年深秋,在王村乡断崖发现北宋窑炉残体,经科技手段测定,火膛草木灰年代与《曲河窑志》"宋时极盛" 记载吻合,他仿佛见宋代窑工添柴,也想起祖父 "这片土地窑火烧了上千年" 的话。

为厘清历史,他泡在档案馆。从民国《登封县志》"曲河窑出白瓷,珍珠地为上"、《宋史・地理志》"河南府贡白瓷" 中,找文字与标本的佐证;郑州大学考古系专家见宋代残片惊叹 "这珍珠地比耀州窑精细"。2004 年整理《登封窑文献辑录》,虽仅三十页,却首次系统串联唐至清窑业记载,还单列 "石淙河流域陶瓷遗存" 章节,记录古河与窑业的渊源。

2005 年冬夜,几片宋代珍珠地残片拼出 "双虎" 纹局部,他突然想起故宫 "双虎瓶"。带复原件赴京请教,专家确认 "细节完全吻合",他确信登封窑绝非 "地方小窑"。回登封后,他在报告中写道 "曲河窑珍珠地工艺代表北宋陶瓷装饰最高水平",这句话后来被写入省级文保单位申报材料。而他始终记得,这份确认的起点,是童年石淙河边那片不起眼的陶片。

薪火相传:从技艺复活到窑业重生

2003 年后,李景洲从 "个人收藏" 转向 "系统研究与保护",联合多方推动登封窑文化复兴。发现前庄窑遗址后,他组建团队:普查登封古窑遗址绘《登封窑遗址分布图》,与档案馆合作梳理史料,邀专家鉴定瓷片,明确前庄窑 "始于唐、盛于宋、延至元明",白坪窑 "以青瓷为主,兼钧汝风格"。普查中,他们加大石淙河流域勘探,又发现几处小型民窑,印证古河与窑业的关联。

同年,他搬进告成镇废弃国营陶瓷厂。老工匠说 "这土烧不出白瓷",他翻《陶说》找 "化妆土" 工艺 —— 胎体涂白瓷土再施釉。前 32 窑均失败,直到第 33 窑,白瓷出窑时,他捧着珍珠地残片落泪。那些年水库工地练出的耐力,化作与窑火较劲的韧性,支撑他的,是对石淙河陶片背后文明的敬畏。

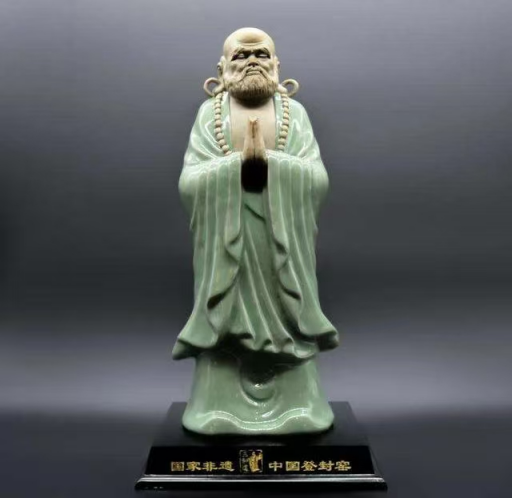

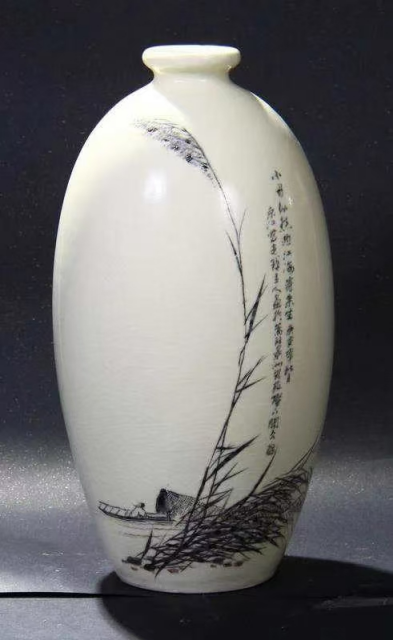

2007 年,因告成陶瓷厂邻近矿区影响烧造,他迁址东金店王村,将废弃养殖场改造成 "登封窑复烧基地"。团队复原宋代 "馒头窑",邀禹州、汝州老窑工指导,攻克 "化妆土工艺"" 珍珠地戳印 "难点。那年中秋,第一窑" 中 "字瓶出窑,重心精准、弧度如嵩山,他特意选一件在瓶底刻" 石淙河畔 ",纪念与陶瓷缘分的起点。

在东金店王村基地基础上,他主导建 "登封窑陶瓷博物馆",展历代标本与复烧成果,免费开放;设 "石淙河与登封窑" 展区,陈列石淙河陶片、史料及刻 "石淙河畔" 的复烧瓷,让参观者直观感受古河与窑业的渊源。同时成立 "登封窑非遗传承工作室",收徒传授拉坯、刻花技艺,让登封窑工艺从 "文献" 走向 "活态实践"。

大道至简:从瓷道哲思到薪火绵延

"年轻人留不住" 是李景洲最大的愁事。学徒小李起初觉得 "老手艺没前途",跟着去前庄窑听他讲宋代窑工 "窑变求完美",去石淙河看他捡陶片、讲 "武则天与石淙会饮",才慢慢沉下心。如今小李的珍珠地戳印 "百点如一",在省级非遗展演技惊四座。为吸引年轻人,他开抖音号 "登封窑老李",用 "化妆土像打粉底" 讲工艺,拍 "石淙河寻陶片" 短视频,一条获五万点赞,景德镇 90 后留言拜师,让他见传承希望。

李景洲练了数十年书法,最常写武则天时期的《石淙河题记》。每天清晨,他在工坊案头铺纸研墨,笔锋起落间,既是磨书法技艺,也是回溯本土文脉。"《石淙河题记》是登封瑰宝,字里有山水灵气与文脉底气",他常对学徒说。最近,他想将书法与陶瓷结合,目前正筹备:反复临摹筛选题记片段,扫描成高清图案调整瓷瓶布局,调试专用釉料测试融合效果。"得让墨色在白瓷上清晰不突兀,经得住窑火",他拿着试色瓷片反复比对。这份 "书法瓷瓶" 尚在筹备,笔记本已画满草图,连瓶底刻 "石淙河畔・登封窑" 都想好,"等细节敲定就开窑,让题记的字长在登封瓷上"。

2020 年疫情停窑四月,他整理出《登封窑装饰技法研究》初稿,详记珍珠地十七道工序并配手绘示意图;也写下《石淙河题记书法与陶瓷结合设想》,记录构思与步骤。复产后首件 "抗疫瓶",珍珠地纹绕 "平安" 二字,侧刻 "石淙河畔窑火暖,共盼春来疫尽散",被国家博物馆收藏。创作时,他用当年推土练出的臂力控拉坯力度,让瓶身暗含 "负重前行" 张力 —— 苦难与坚守,是他作品的隐形纹路。

在他看来,"中" 字瓶藏着处世哲学:"上不锐,下不钝,中则宽",暗合儒家 "中庸",宋代工匠校准重心偏差不超一毫米。"做人也得找平衡点",从岗位退下时,有人惋惜 "舞台小了",他却觉得 "在窑厂找到真正的 ' 中'"—— 如祖上弃财办学,看似 "舍",实则守文明传承的 "中";如石淙河流水,不疾不徐滋养千年窑火。

白瓷 "化妆土" 让他悟 "内外兼修":"胎是根本,妆是修饰",收集标本坚持 "不买不抢",复烧不用化学添加剂,"老手艺得有本分"。烧窑 "和" 字诀影响他处事:柴火土釉缺一不可,火候急裂缓生,"如三教在登封共生"。他复烧的 "三教瓶",以珍珠地纹串联孔子、佛陀、老子图案,题《石淙河题记》诗句,融三教文化与本土文脉。

2023 年深秋,七十岁的他挂起 "百年窑火计划" 蓝图。每周三 "窑火讲堂" 上,他给孩子讲陶瓷史与石淙河故事,教写题记笔画。孩子问 "您会一直烧吗",他指嵩山与石淙河:"山在,河在,窑火就在。"

暮色中,他最后离开工坊,锁门前回望 —— 案头书法稿、瓷瓶草图与釉料泛着月光。他知道,自己烧的是文明接力棒,饥饿记忆、劳作汗水、家族传承、石淙河流水与题记墨香,终将化作瓷瓶纹路。人创作品,作品也重塑人,与陶土的对话让他对 "天地之中" 理解愈深,筹备 "书法瓷瓶" 让他悟 "文脉融合"—— 让本土的字、瓷、故事真正一体。

访客问 "守手艺图啥",他指书法稿与瓷瓶草图:"这字是武周题记,这瓷是宋代魂,我守的是文化根。" 月光漫过青瓦,他的身影很长。他知道,自己会老去,但只要技艺传承、"书法瓷瓶" 烧成、题记墨香遇窑火,这段岁月就不算落幕。文明火种,在代代坚守中生生不息。

这便是李景洲的故事 —— 一个文化工作者与千年窑火、一条古河、一方文脉的对话,没有惊天传奇,只有对文化根脉最朴素的守护,是对 "天地之中" 最好的注解。(阎洧涛)