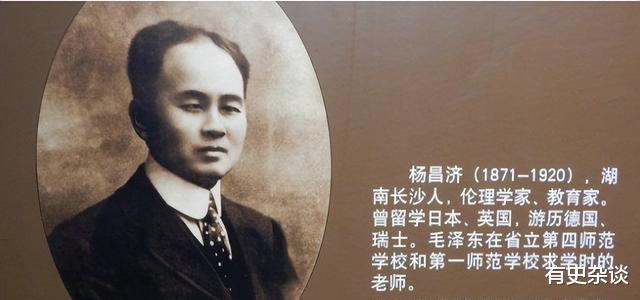

1920年的时候,教育大家杨昌济在快不行的时候,给老朋友章士钊写了封信。信里头有句话是这样的:

你要是不说救国的事也就算了,但要是真想救国,那就得重用那两位才子。他们俩是当今的杰出人物,希望你好好对待他们。

杨昌济经常提到的“两个年轻人”,一个是蔡和森,另一个便是毛泽东。

换句话说,杨昌济觉得,要想挽救国家,就得确保毛泽东的安全。

现在回头看看,杨昌济老先生真是有远见卓识。毛主席确实带着党和人民一起,把新中国给建起来了,让咱中国人民都能昂首挺胸,站得直直的。

不过那时候,毛主席还只是个穷学生,连成立新民学会的钱都是东拼西凑借来的。那杨昌济为啥就认定他能拯救国家呢?

这事儿得从他们俩认识那会儿讲起。

1912年,杨昌济在日本、英国等国度过了长达十年的留学生活后,终于回到了他心心念念的祖国。

回国后,杨昌济跑到北京跟老朋友们碰了头,朋友们都一个劲儿地劝他,说在北京发展肯定比湖南强,机会多了去了。

但杨昌济直接回绝了,他说现在国家正被帝国主义欺负呢,他得赶紧回湖南去,教育年轻人,想办法救国家。

那时候,湖南的头儿谭延闿得知杨昌济回来了。这家伙可是漂洋过海去深造过的,现在回到这儿,名声可大了。

后来,谭延闿打算让杨昌济出任教育司司长,但杨昌济客气地拒绝了。接着,大家又想让他当长沙县教育会的会长,他还是给推掉了。

杨昌济打小心里就没想过要当大官赚大钱,他根本看不上官场里那套勾心斗角,他就一门心思扑在教育上,想靠这个让咱中国强大起来。

1914年的时候,杨昌济毫不犹豫地拒绝了其他地方的邀请,他决定去湖南高等师范教书,专门教文科。

他在国外待了好多年,在学术上钻研得很深,还翻译和写了很多关于教育的书。

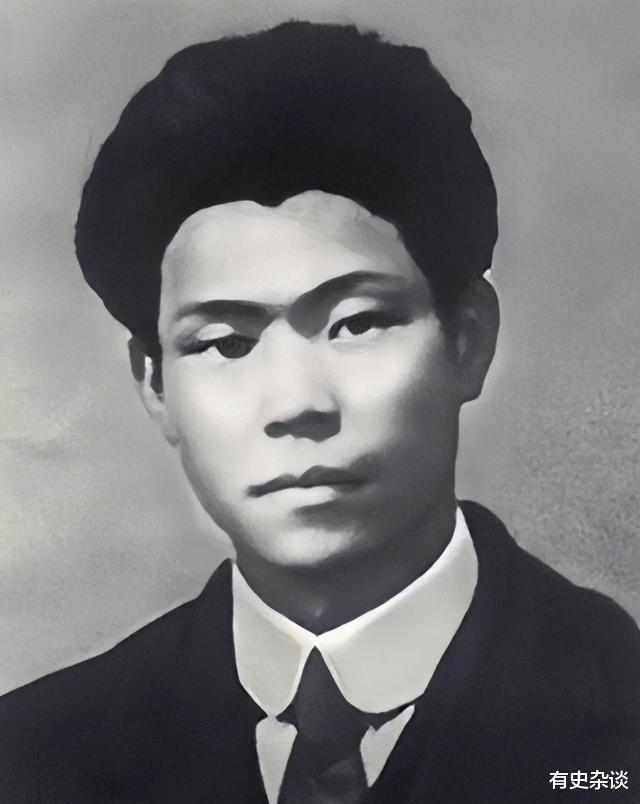

那时候,杨昌济还在湖南第一师范学校当老师,就是在那儿,年轻的毛泽东遇到了他的好老师杨昌济。

杨昌济非常有学问,人品也很好,吸引了许多学生专门来听他的课,毛泽东也是其中之一。

他很努力,总爱学习,文章也写得特别棒。渐渐地,杨昌济就开始留意到这个学生了,并且从心底里对他赏识和看重。

杨昌济在他的《达化斋日记》里头写了这么一段:

渠的老爸以前也是种地的,现在改行做了点小买卖;他弟弟还在种地。他丈母娘家是湘乡的,同样也是庄稼户。像他这样聪明能干的人,真是挺少见的......

就是说,毛泽东虽然是个农民家庭出身,但他特别聪明有才华,这真的是很不容易的事情。

随着时间一天天过去,杨昌济和毛泽东的师生关系变得越来越深厚。到了周末,他常常会邀请自己的得意弟子,比如毛泽东、蔡和森等人,到家里来一起探讨学问。

大多数情况下,他们聊的都是怎么拯救国家,怎么找寻真理,杨昌济对此非常认可。

瞧着学生们多半都清楚自个儿为啥读书,杨昌济心里头多少有点安慰。

杨昌济一直主张德智体全面发展,就是说,不光是脑袋要聪明,身体和心态也得棒棒的。所以呀,他在教学生书本知识的同时,还特别看重学生的身体素质和意志力培养。

受到他的带动,毛泽东、蔡和森这些人特别看重体育锻炼。

他们经常参与的活动有冷水锻炼、站在雨中沐浴、游泳以及户外露营,特别是毛主席,由于受到老师的影响,他一辈子都钟爱游泳,身体也因此变得非常健壮。

多年后,毛主席心里一直很感谢杨昌济老师,觉得他当时帮他们锻炼出的好身体真的太重要了。特别是在长征那会儿,有个强健的体魄那可是必不可少的。

再者,杨昌济那深厚的爱国情怀,对毛泽东产生了不小的影响。

杨昌济去日本学习时,察觉到日本对中国有不良企图,想掌控我们。所以,他回国后教书时,总是联系实际情况,给学生们灌输爱国情怀,告诉他们要时刻警惕,别让日本人的坏思想渗透进中国。

1915年,日本给袁世凯政府扔了个大炸弹,说要搞“二十一条”,想把中国给整没了。毛泽东这家伙,因为杨昌济老师的爱国教育,心里头那个火啊,直接带着同学们开干了,誓死要反抗到底。

这种爱国情怀伴随了毛主席一辈子,让他在为国家和人民寻找真理、拯救民族危亡的路上,勇往直前,从不退缩。

那时候,毛泽东在一师已经是个响当当的人物了,他带动同学们跟那个老顽固、反动校长对着干,可没想到,这校长竟然报复起他们来了。

校长打算让毛泽东离校,但杨昌济、徐特立等几位老师坚决不同意,拼力保护他不受影响。特别是杨昌济,他甚至特地在黑板上写下了一句古诗,来表达自己的立场。

远离尘世寻幽静,说是古老桃源地。想要栽下参天树,支撑高天与云齐。

这就是说,毛泽东不是个普通人,以后他肯定会干出一番大事业来。

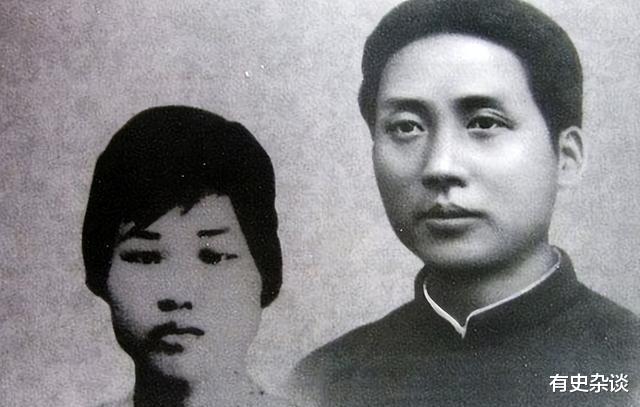

杨昌济不仅对毛泽东学业上毫无保留地教导,还把自家闺女嫁给了他。

那些年,毛泽东经常往老师家里跑。杨开慧呢,她从小就在父亲的教导下读书认字,是个思想挺先进的女孩儿,还没出嫁就一直在家里学习。

她看到毛泽东和父亲聊得火热,一点也不紧张,心里头就开始对他有了好感。

后来,毛泽东和杨开慧因为经常打交道,他慢慢对杨开慧有了好感。

他们俩,一个才华横溢,一个容貌出众,彼此都喜欢上了对方,没多久就自然而然地在一起了。

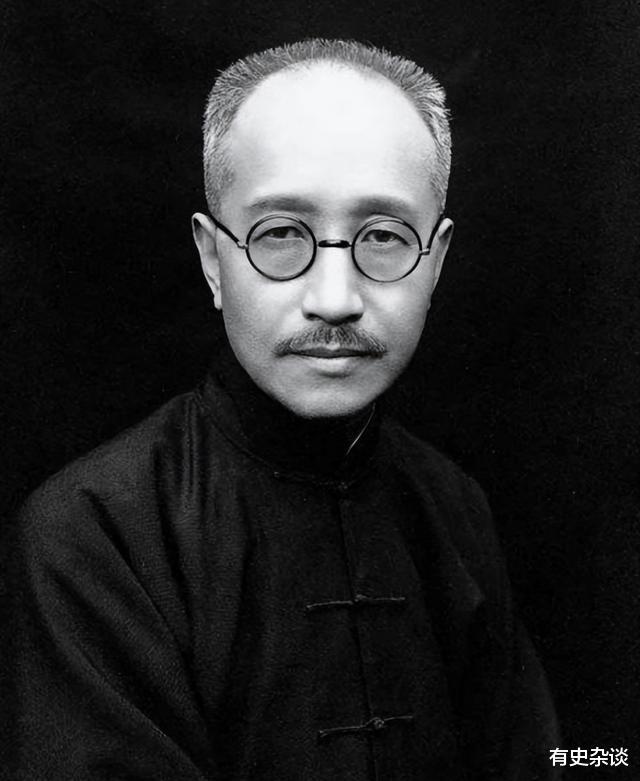

章士钊是杨昌济的老朋友,他早就听说过毛泽东的大名。后来听说毛泽东和杨昌济的女儿走到了一起,他心里就琢磨着,这毛泽东到底是个啥样的人呢,非得亲眼见见不可。

有次碰巧的机会,毛泽东去听了章士钊的讲课,就这样,他见到了那位年轻人。

上课时,毛泽东坐得笔直,全神贯注地听讲,这让章士钊非常欣赏。因此,章士钊特地跑到杨昌济家里,跟他说,得赶紧促成毛泽东和他意中人的好事。

说起来,章士钊在某种程度上算是给毛泽东和杨开慧牵了红线的人。

他们俩本来是天生一对,还有三个可爱的儿子。但可惜啊,那时候世道太乱。杨开慧为了革命,下定决心牺牲自己,被杀的时候,才29岁。

杨开慧的离世,给毛主席心里留下了个咋也忘不了、一碰就疼的伤口。

但这些都是以后的事情了,杨昌济也无法预知未来。他只是拼尽全力,希望毛泽东这些学生能成为有用之才。

在他的带领下,毛主席参与了许多社交活动,交到了好多想法一样的朋友。

他和蔡和森等几个伙伴一块儿着手准备“新民学会”的成立,没多久,他就从第一师范学校毕业了。

1918年的时候,杨昌济接受了北京大学校长蔡元培的邀请,去北京大学教书,然后他就带着全家人一起搬到了北京。

那时候,蔡元培正好搞了个去法国边打工边学习的活动,他呼吁那些有理想的年轻人去法国,通过工作来学习。

随后,杨昌济就把这事儿跟蔡和森还有萧子升说了。

众人商量了一番,觉得要是能到国外瞅瞅,见识下外面的世界,说不定也能给国家找出条出路来。

所以蔡和森就先到北京做了代表,通过杨昌济的介绍,他见到了蔡元培等一干人。

之后,蔡和森给毛泽东写了封信,喊他到北京来,杨昌济也觉得这个主意挺好的。

毛泽东听了好友和老师的建议,觉得北上是个好主意,于是他就带着大约二十几个同学,一块儿到了北京。

他们头一回来这儿,手头紧巴巴的,杨昌济挣的钱也不多,还得养一大家子,能帮他们的地方实在有限。所以,就先让他们进了那个去法国边打工边学习的预备班,这样既能干活又能学法语。

毛泽东不打算去法国,所以就没去上那个预备课程。

刚到北京那会儿,毛泽东兜里空空,没钱可花,就先在老师家安顿了下来。

不过这样拖下去总不是个长久之计,于是杨昌济就把他引荐给了蔡元培。

蔡元培介绍他给北大图书馆的头儿李大钊认识。

李大钊头一回见到毛泽东,就觉得这人挺有礼貌,气质也挺好,一看就是个有追求的上进小伙子。再加上有杨昌济和蔡元培两位的推荐,他对毛泽东的印象就更好了。

有了李大钊的帮忙,毛泽东成功在北京大学图书馆谋得了个助理的差事,每个月都能拿到薪水。

之后,李大钊和毛泽东走得更近了。他深入了解这位年轻人后,直接夸他是“湖南学生里的佼佼者”。

1918年底的时候,我的好朋友邓中夏跑到北大图书馆去找毛泽东,就想问问他最近过得咋样。

毛泽东笑着摇了摇头,无奈地说:

简单说,就是穷得没法再穷了!

邓中夏心里也挺有感触,但他立马换了话题,讲道:

不过,能跟李大钊先生认识,那真是你的大造化,也算得上是一笔财富了!

毛泽东同样咧嘴笑着说:

在这儿,要是没有杨昌济老师和李大钊的支援,我肯定会走投无路......

杨昌济和李大钊对毛主席的帮助,毛主席一直记在心里头,好多年后还老提起这事儿,可见他们俩对毛主席的影响有多大。

1919年那年的春季,因为毛主席的妈妈病得很厉害,他就从北京赶回了湖南老家。

五四那阵子闹起来后,邓中夏被北京学生联合会派了任务,跑到湖南去找泽东和何叔衡。他们几个一合计,就建了个新的湖南学生联合会,然后就开始组织大家伙一起罢课。

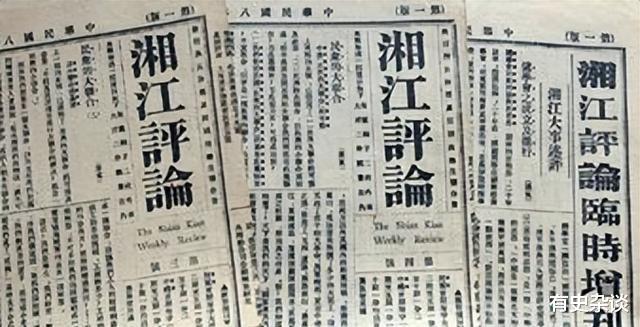

那时候,湖南学联听了毛泽东的主意,搞了个叫《湘江评论》的刊物,而且还让毛泽东来当写稿的主力。

尽管《湘江评论》后来被军阀张敬尧给封了,可它还是产生了巨大的影响。

这年快结束时,毛泽东又一次来了北京,并且在杨昌济家里住了一阵子。

有了他的帮忙,毛泽东在北京动手写了份“赶走张敬尧”的宣言。这宣言一出,全国上下都纷纷响应,支持声四起。

可就在这时,杨昌济的身体情况突然变得很糟糕,只能去医院住院了。

杨开慧始终守在老爸的病床边照顾他,而毛泽东和蔡和森因为忙着驱张运动的事情,不能老待在这儿。但只要一腾出空来,他俩就会常过来瞧瞧。

1920年刚开始那会儿,杨昌济感觉自己可能没剩多少日子了,就给章士钊写了封信。他在信里头说,要是想拯救国家,那毛泽东和蔡和森这两个人,可绝对不能忽视。

1月16号那天,杨昌济老师去世了,这让大家都很伤心。毛泽东呢,他既是老师的学生,又是老师的女婿,所以就一直在灵堂前守着,表达对老师的敬意和怀念。

1月底,杨开慧和她妈妈向振熙抬着棺材往南走,要把杨昌济送回板仓下葬。

毛泽东因为有很多重要的事情要处理,实在脱不开身。多年后,他满心遗憾地提起这事,说道:

没能亲自送老师遗体回老家,这事儿成了我一辈子的心头大遗憾。

毛主席曾讲过:

我压根没进过大学的门,也没出国去深造过。我脑袋里的这些知识、这些学问,全都是在一师那会儿打下的底子。一师,那可真是个好学校。

种树要花上十年才能长成,但培养人才却得花上一百年。培养人才是个长久之计,不像种树那么快见成效。一棵树,你种下去,好好照料,十年左右就能长成大树。可是要培养一个有出息的人,那就得花费大量的时间和精力了,往往需要上百年的时间。所以说,培养人才比种树难多了,也更重要。

杨昌济培养了很多出色的学生,比如毛主席、蔡和森、向警予、何叔衡等人。这些学生不仅学业有成,深得杨昌济的栽培,更是后来成为了了不起的革命先驱。

想要培育大树撑起天空,毛主席最终没白费杨昌济老师的教导,他长成了棵顶天立地的“大树”,为亿万百姓遮风挡雨。