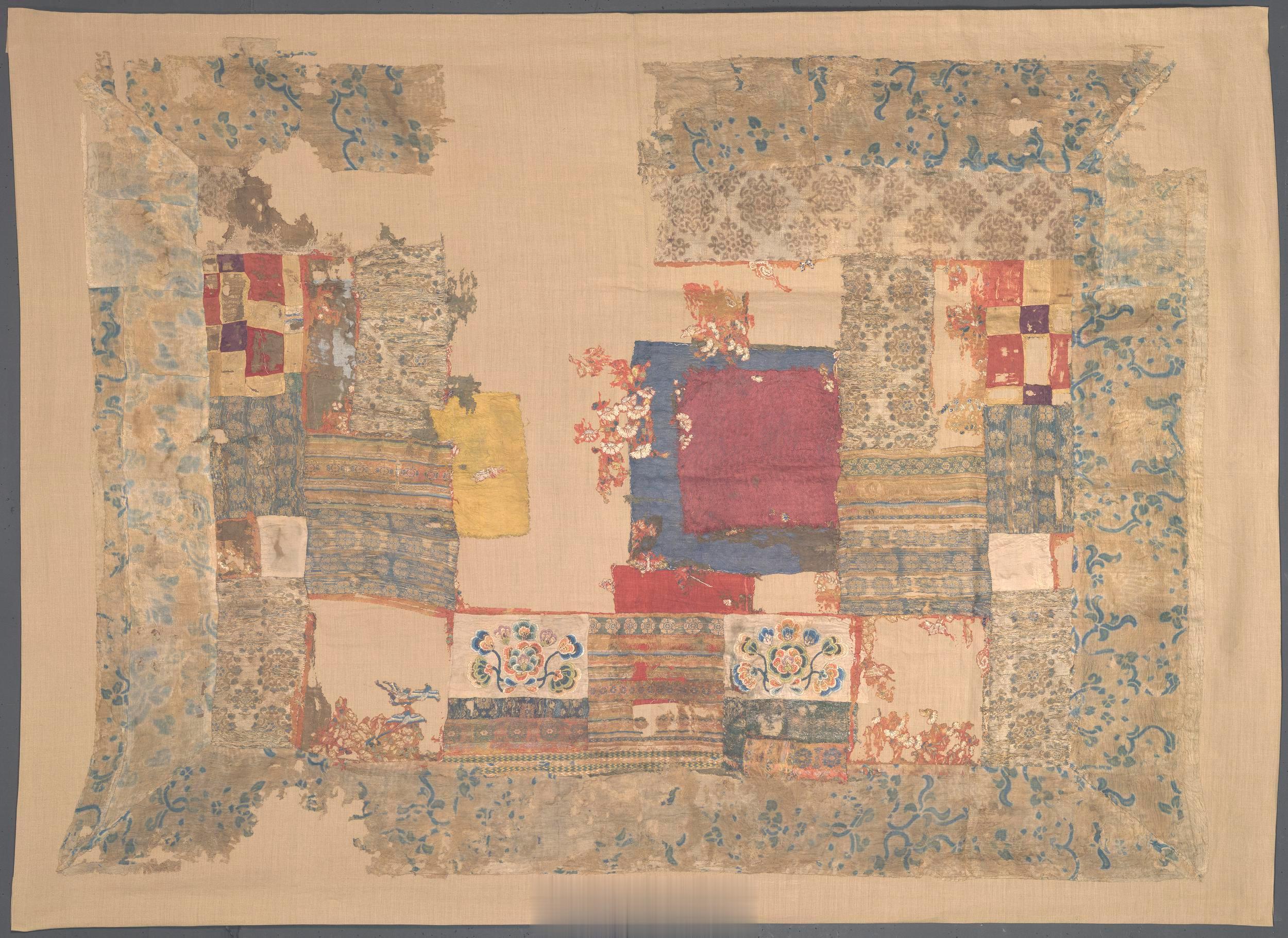

百衲经巾

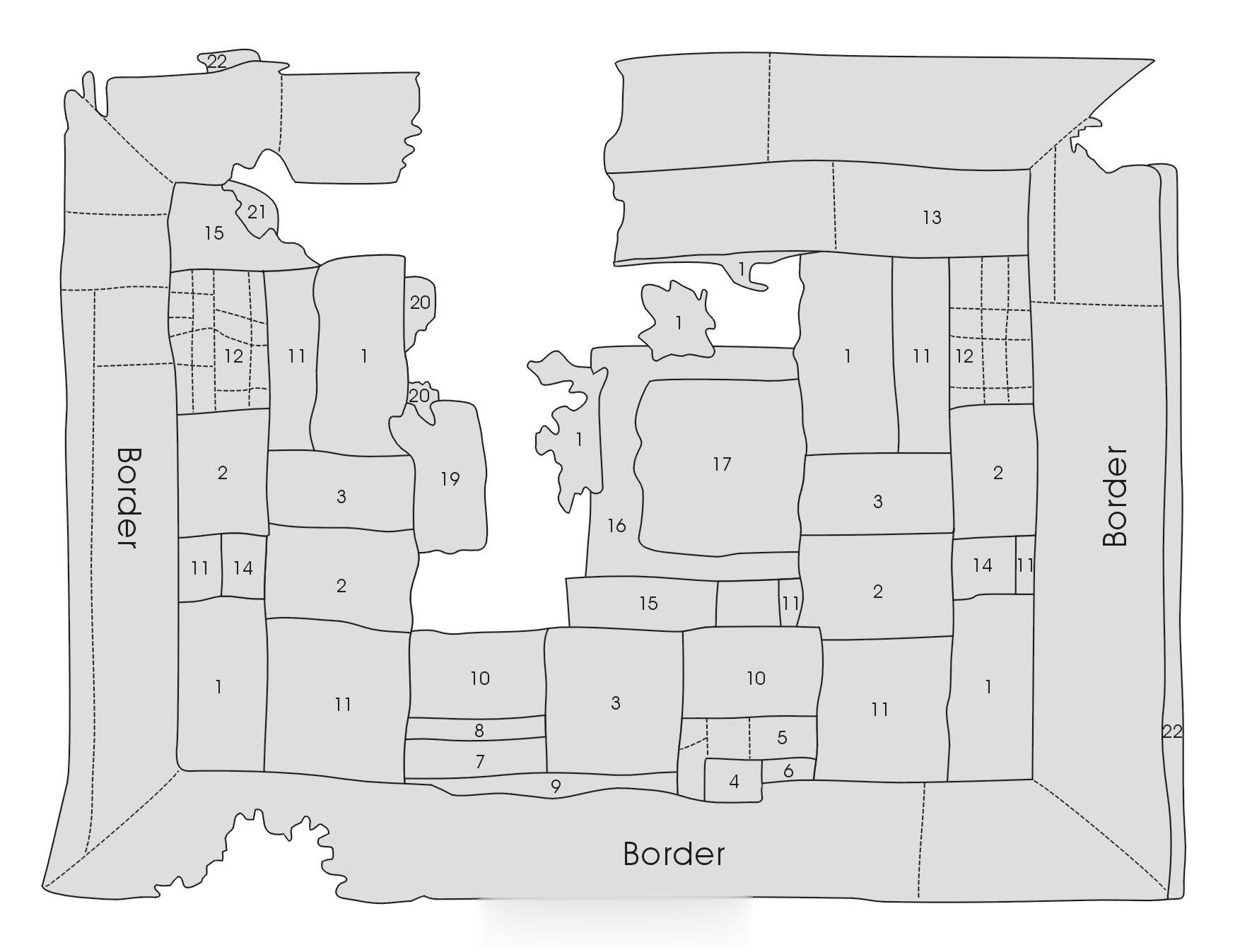

又看了一下大英博物馆对这件百衲经巾的介绍。还是非常详细。编号10的这个刺绣图案有两个样式,放到一块比较,大概可以看出造型基本一样。不知道唐代的绣花工匠是不是也会用像现在一样的剪纸作为模板来进行同造型的复制,然后通过色彩搭配的不同来增加视觉的丰富感和层次感。英藏卷推测从尺寸及百衲织物拼合的对称规律来看,它不一定用作袈裟,而是包裹经卷的巾或供佛的案褥或脚下的垫褥。

大英馆的介绍应该也是赵丰老师撰写,文字细节多于《敦煌丝绸艺术全集-英藏卷》的内容。下面的数据感觉很详细了。

10. 白地花卉纹刺绣

10.a 白色罗

经线:丝,无捻,单根排列,白色,密度不可测;纬线:丝,无捻,单根排列,白色,密度不可测;组织:四经绞。

10.b 白色绢

经线:丝,无捻,单根排列,白色,62根/cm;纬线:丝,无捻,单根排列,白色,36根/cm;组织:1/1平纹。

刺绣:

绣线:丝,S捻,红、橙、白、深蓝、蓝、绿、褐、紫等色。

针法:平针等。

百衲经巾

MAS.856(Ch.v.0028)

长:150.5cm

宽:111.0cm

中唐-晚唐(8世纪下半叶-9世纪)

大英博物馆 藏

长方形百衲织物,由各种面料拼缝而成。位于中间的是红绢地的刺绣花卉,大约51.0cmX49.0cm,目前仅有少量残存,大部分看到的是刺绣后面的衬里。四周缘边是蓝地对鸟衔枝纹夹缬绢,宽约15.0-16.0cm。其余包括绢、暗花绫、暗花绮、锦、夹缬绢、绢地刺绣品等,在制作时按一定的对称规律拼贴。在这些织物中,有些可以早到初唐至盛唐时期,如其中的晕纟间小花绫和晕纟间小花锦,以及小窠宝花锦等,但其中的刺绣和夹缬的年代则可以到中唐至晚唐时期。因此,这件织物的最后年代应该在中唐至晚唐。

用多块碎旧织物拼缝成大的织物可以称为百衲。唐代僧人通常穿百衲袈裟,陕西扶风法门寺地宫出土物帐中有供奉蹙金绣百衲袈裟的记载以及百衲袈裟的模型。此件也有人称其为袈裟,但从尺寸及百衲织物拼合的对称规律来看,它不一定用作袈裟。敦煌文书S.1776《后周显德五年(958)某寺法律尼戒性等交割常住什物点检历状》载:“百纳(衲)经巾壹”,应该是用各种织物拼缝起来的经巾,经巾应该是用于包裹经卷的巾,其尺寸与此相仿。但此件也有可能作褥,如案褥或脚下的垫褥。据斯坦因推测,它很有可能由供养人还愿时奉献给敦煌的佛或菩萨。(ZF)

传送门: