你有没有想过,有些孩子,父母明明健在,却活得像个孤儿?他们可能吃着邻居送的剩菜,趴在破旧凳子上写作业,生病了自己硬扛——他们被称为“事实无人抚养儿童”,是长期被福利体系忽视的“隐形”群体。

现在国家正式将他们纳入保障体系,这些孩子才真正从阴影中走到阳光之下。这不仅是发补贴那么简单,而是国家在说:“别怕,从今以后,我们养你。”

我认识一个基层社工,她说起第一次见到小杰时的情景:十岁男孩,父亲服刑,母亲离家,跟着年迈奶奶生活。当告诉他“国家会每月给你寄生活费”时,孩子小声问:“是像爸爸妈妈那样,一直给吗?”这句话让她瞬间泪目。这些孩子要的不仅是钱,更是一个不会被再次抛弃的承诺。

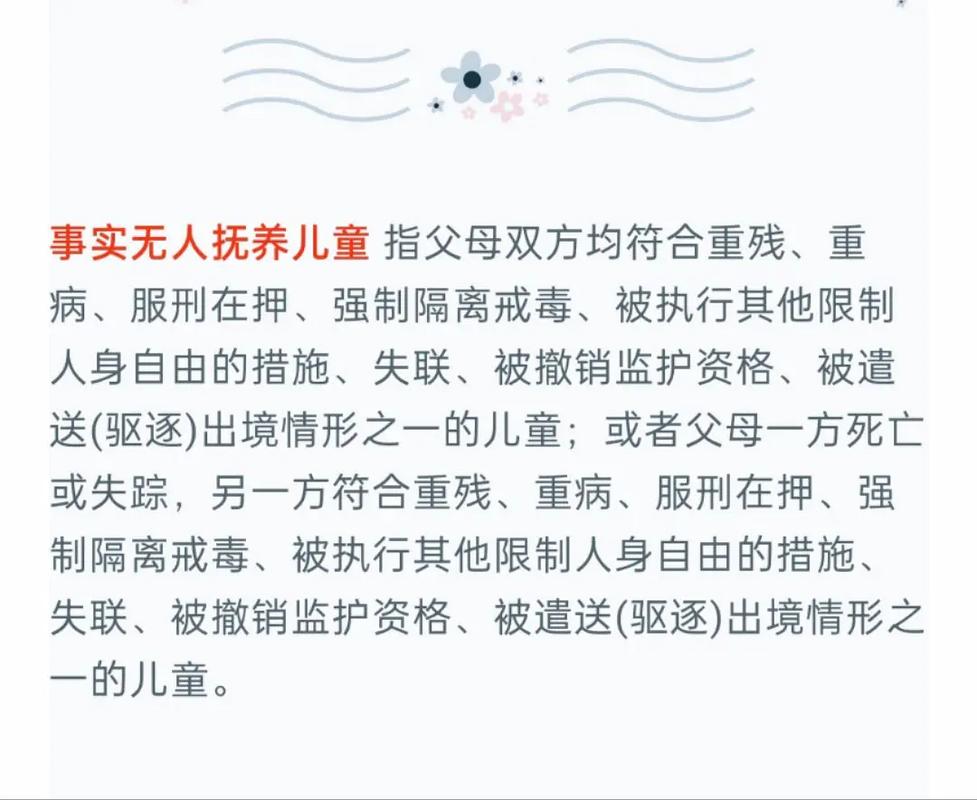

这项政策最暖心的突破,在于认清了现实——不是所有父母都能负起责任。当父母因重病、残疾、服刑或失联而“形同虚设”时,国家果断接手,把“家事”变成“国事”。数据显示,事实无人抚养儿童的保障标准已比三年前提高约三分之一,这份实实在在的投入,让700多万像小杰这样的孩子有了基本生活保障。

但政策落地从来都不容易。一位基层工作人员坦言:“最难的是找到他们。”边远山区的孩子、城市出租屋里的流动儿童,都可能成为“漏网之鱼”。还有网友“春风化雨”评论:“我表弟就是事实孤儿,申请补助要跑好几个部门,希望流程能更简单。”另一位网友“麦田守望者”说得更直接:“钱很重要,但孩子们更需要陪伴和关爱,这些不是钱能解决的。”

确实,每月的生活费解决了温饱,但谁能抚平他们内心的创伤?谁能代替父母参加家长会?谁能在他们迷茫时指点方向?这需要更多专业社工、心理咨询师和志愿者的加入,需要你我每个人的关注。

从去年开始,各地已建立强制报告机制——老师、医生、社区工作者发现困境儿童必须上报。这是个好开头,但还不够。如果我们每个人在小区里多一份留意,在邻里间多一句关心,或许就能让另一个“小杰”早一点被发现、被守护。

这项政策最让我感动的是,它体现了一个社会的温度——不放弃任何一个孩子,不让任何一个孩子在黑暗中独自成长。保障每一个孩子健康成长,不仅是政府的责任,更是我们每个人的责任。你身边有这样的孩子吗?对于帮助他们,你有什么好建议?在评论区分享你的想法吧,让我们一起为这些“隐形”的孩子点一盏温暖的灯。