玻璃和琉璃 #沅汰博物馆#

在中国古代,因为对于“玉”这种天然美石的热爱,也带动了对人造玉的生产。“琉璃”、“玻璃”大抵都是和人造玉有关系的。这些人造玉,后来通称为“料器”。

一说起“琉璃”,第一个想起来的是宫殿顶上的琉璃瓦。紫禁城叫作“红墙黄瓦”,用的是黄色的琉璃瓦。

作为建筑构件的“琉璃瓦”是一种表面有彩色釉的陶瓦。著名的宋代建筑学著作《营造法式》里详细介绍了怎么烧制琉璃瓦。琉璃瓦的烧制工艺很繁琐,釉色的配方在当时也是不传之秘,再加上琉璃瓦是民间禁用的,所以在古代琉璃瓦是高等级奢侈物。琉璃瓦上的那层釉,主要成份是“铅”。

古代无论是“琉璃”还是“玻璃”,主要成份都是铅钡。用沈从文先生的话说,“琉璃”和“玻璃”是同种材料做成的,大致珠子或器物类半透明的,通称“琉璃”,透明的才叫“玻璃”。这似乎界定了,“琉璃”和“玻璃”的界线是:是否透明。而它们的共点是主要成份是:铅钡。

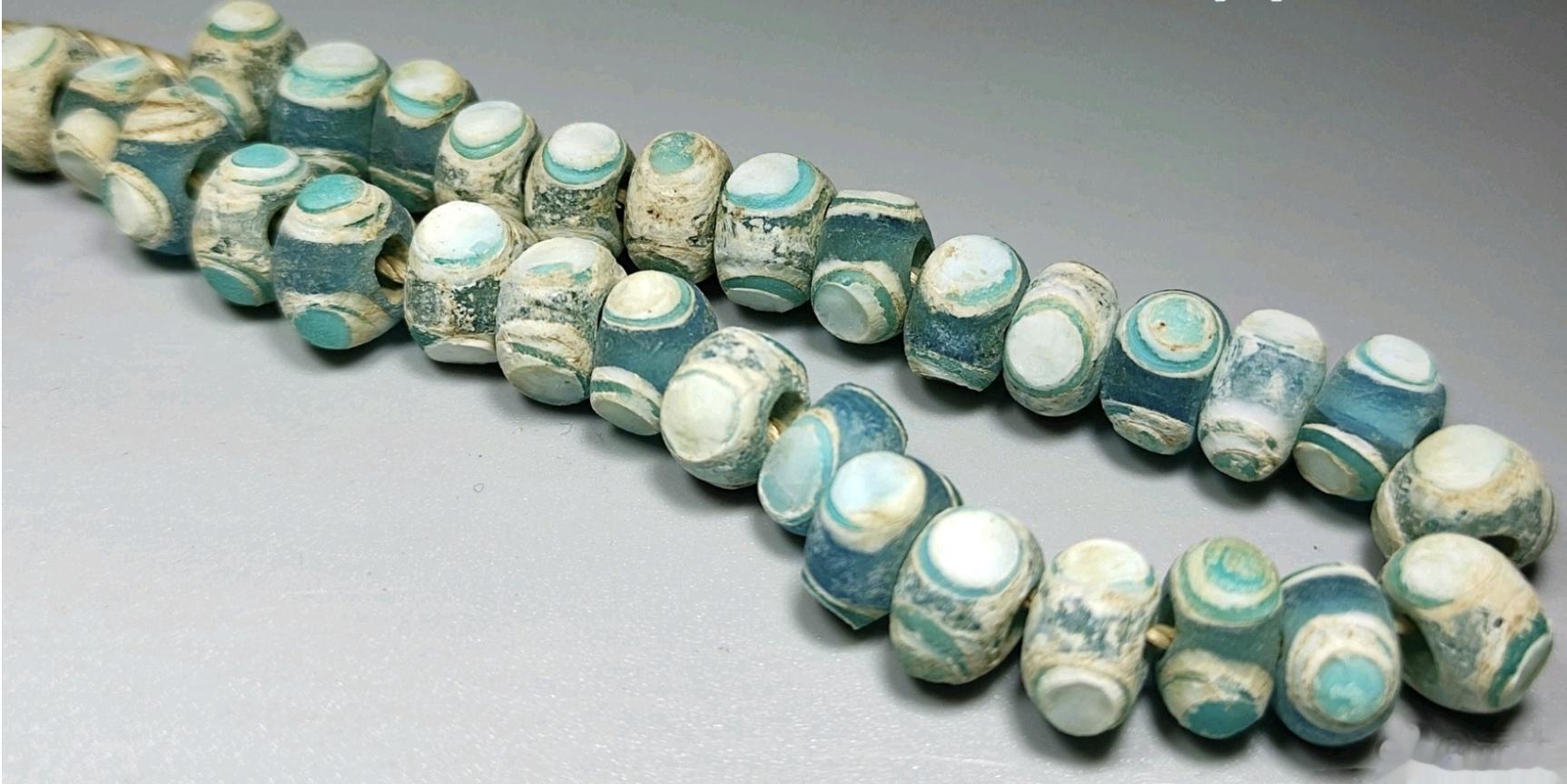

不过也有例外,是一种琉璃珠,它比琉璃瓦还价值连城,在春秋战国时期风靡一时,是当时真正的奢侈品,叫作“蜻蜓眼”。

湖北随州曾侯乙墓,出土了举世闻名的编钟,还有可以冰酒的铜鉴,以及精美的漆器。这位战国国君墓里还有一串特殊的珠链,由173颗珠子构成。这些珠子就是“蜻蜓眼”。这些珠子表面色彩斑斓,布满大大小小圆形图纹,酷似蜻蜓凸出的复眼。有人说这种充满了异域风格的珠子就是一种琉璃珠。

但是曾侯乙墓的蜻蜓眼琉璃珠成份并不是由铅钡构成。湖北省博物馆以及湖北省文物考古研究所,联合中科院上海光学精密机械研究所等单位,用X射线荧光分析和激光拉曼光谱分析技术,对曾侯乙墓蜻蜓眼进行了检测,确认这些珠子属于钠钙硅酸盐玻璃体系。这正是西方玻璃的主要化学成份。所以,战国国君曾侯乙墓中出土的这串珠子,纹饰不同于中国传统纹饰,成份也不同于中国传统材质,它很有可能是两千四百多年前的舶来品,中西文化早期交流的产物。

南越王腰带上的蓝色玻璃板被检测过,是铅钡玻璃,也就是说,是中国自己制造的。广州出土的那些珠饰有一部分也属于铅钡玻璃,但还有钠钙玻璃、纳铝玻璃、混合碱玻璃和钾铅玻璃等制成的玻璃,也说明它的来源很广泛。

“玻璃”和“琉璃”是否同一种东西,关键看所含的主要成份是否相同。它们曾是同一种物质,被冠以不同的名称,但是随着时光流逝,它们又变成非常不同。