近日,山西“订婚强奸案”二审维持原判的裁定引发社会广泛讨论。

中国妇女报连发三篇评论文章,从“法治纠偏”“保护受害者”和“司法意志”三个维度剖析案件背后的社会意义。

这一判决不仅是对个案的法律定论,更是对传统婚恋观念与现代法治精神冲突的深刻回应,为全社会上了一堂生动的法治公开课。

一、破除“订婚即性许可”的谬误:法治对传统观念的纠偏

一、破除“订婚即性许可”的谬误:法治对传统观念的纠偏在传统婚恋文化中,订婚常被视为性行为的“默示同意”,甚至有人将彩礼与性权利捆绑,认为经济付出可换取身体支配权。

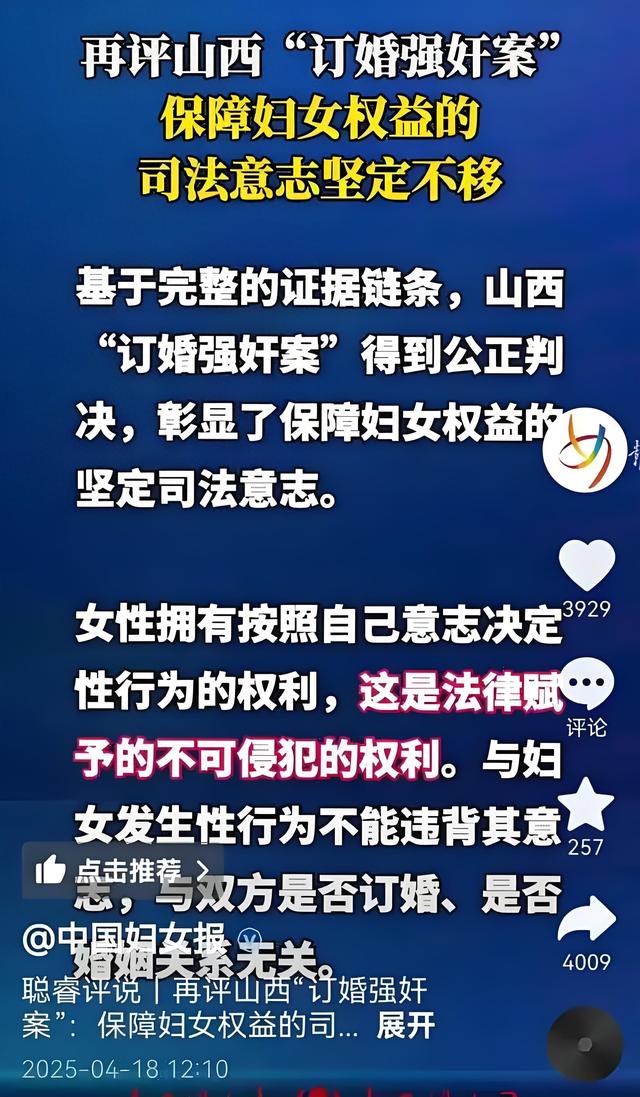

这种观念在此案中被彻底否定。法院明确指出,性同意权的核心在于“是否违背妇女意志”,与婚约或婚姻状态无关。

即便双方已订婚,任何违背女性意愿的性行为均构成强奸罪。

中国妇女报评论强调,此案判决是对“彩礼捆绑权利”“订婚即性许可”等错误观念的法治纠偏。

若纵容此类观念,将导致婚恋关系中的权利失衡,甚至滋生以“习俗”为名的暴力行为。

司法通过个案宣示:女性的身体自主权不可让渡,任何关系背景都不能成为性暴力的“遮羞布”。

二、保护受害者:司法与舆论的边界之辩本案中,被害人在法律上虽获正义,却因舆论场的信息泄露和恶意揣测遭受二次伤害。

男方家属通过社交媒体单方面披露案情细节,引发对被害人隐私的人肉搜索与网络暴力。

法院在二审中依法训诫此类行为,并强调“隐私保护”与“依法公开”的平衡,体现了对受害者的司法关怀。

中国妇女报呼吁,社会应给予受害者更多善意而非质疑。

性侵受害者本就面临巨大的心理压力,而舆论的过度聚焦和污名化可能让更多人因恐惧沉默。

法律判决的公正性不应被情绪化言论绑架,网络空间更需守住文明底线,杜绝“在伤口上撒盐”的二次伤害。

三、司法意志:以证据捍卫妇女权益的决心本案的定罪核心在于完整的证据链:

被害人手腕淤青、窗帘烧痕、席某某承认强暴的录音、DNA鉴定结果及报警时的情绪反应等客观证据,均指向“违背妇女意志”的事实。

司法机关顶住舆论压力,坚持以事实为依据,彰显了保障妇女权益的坚定决心。

中国妇女报指出,此案判决体现了司法对性别平等的实质性推进。

无论是婚内还是婚外,性自主权均受法律平等保护。近年来,我国通过《民法典》禁止借婚姻索取财物、刑法强化性侵犯罪打击等举措,逐步构建起妇女权益保障的法律体系。

此案进一步明确:司法不会因“彩礼纠纷”或“舆论质疑”而偏离法治轨道。

四、超越个案:构建性别平等的文明共识案件的舆论撕裂暴露出深层的性别观念冲突。

部分声音将“同情男方”与“质疑女性动机”挂钩,甚至将彩礼视为“性权利交易”,这实质是父权制下对女性物化的延续。

中国妇女报三评中强调,保障妇女权益需全社会共同努力,既要摒弃“处女情结”“男权至上”等糟粕,也要警惕挑动性别对立的恶意言论。

从国际经验看,英国、德国等国早已废除“婚内强奸豁免权”,明确性同意权的绝对性。

我国司法实践亦在进步,本案判决与《民法典》《刑法》的修订一脉相承,标志着性自主权从道德约束向法律权利的跨越。

结语:法治进步需要观念与制度的双重革新山西“订婚强奸案”终审落槌,不仅是个案的正义实现,更是社会文明进步的里程碑。

它警示我们:法治观念需与时俱进,任何以“传统”为名的侵权行为都将在法律面前无所遁形。

唯有尊重个体权利、摒弃性别偏见,才能构建真正平等的婚恋关系与社会环境。

正如中国妇女报所言,对妇女权益的保障贯穿于每一个司法个案中。

此案留给社会的最大遗产,正是这场关于法治、权利与文明的深刻启蒙。