汽车驶入介休绵山北麓,群峰环抱处,一座青灰色堡墙突然从山坳里"生长"出来——高约10米的夯土城墙蜿蜒如龙,城门楼飞檐斗拱,门楣上"张壁古堡"四个鎏金大字在秋阳下泛着微光。这里是被军事史学界称为"中国北方第一军事古堡"的张壁,一座"地上明堡、地下暗道"的双重防御奇迹。今年国庆,记者随山西省文物局专家探访,结合古堡最新考古成果与活化利用实践,为您奉上一份"探地穴、解兵阵、品古意"的全维度攻略。

从"张壁"之名到"军事活化石":一座古堡的千年使命"张壁"二字,最早见于北朝文献。《介休县志》载:"张壁者,因唐初张姓将军在此筑壁御敌得名。"但考古发现揭示其历史更早——堡内出土的隋代开皇十七年(597年)造像碑证明,这座古堡的军事功能至少可追溯至南北朝时期。

"张壁的特殊,在于它是中国罕见的'微型军镇'。"山西省考古研究院副研究员王炜介绍,古堡面积仅0.12平方公里,却集瓮城、敌楼、角楼、地道于一体,形成"地上防御+地下逃生"的立体军事体系。更令人称奇的是,它依地势而建,南高北低,堡墙、街巷、院落皆按"五行八卦"布局,暗含"攻守兼备、藏风聚气"的军事哲学。

漫步古堡,处处可见"战时为垒,平时为村"的智慧:

瓮城迷阵:南堡门与北堡门构成"双瓮城",若敌军攻入南瓮城,守军可从两侧敌楼放箭、投石,形成"关门打狗"之势;

地下暗道:全长近万米的古地道分三层,上层通风、中层行军、下层运粮,洞壁上每隔十米设灯龛,拐角处留瞭望孔,至今可容一人弯腰通行;

可汗庙遗存:堡内唯一的宗教建筑是可汗庙,供奉北齐神武帝高欢,印证了古堡与北朝军事集团的深厚关联。

"张壁不是孤立的堡垒,而是古代军事防御体系的微缩样本。"王炜说,从隋唐的戌边要塞,到宋金的民间防御,再到明清的村堡合一,它见证了中国古代基层军事组织的演变史。

张壁古堡的游览,是一场"地上看布局,地下探玄机"的沉浸式解谜。记者梳理出四条经典路线,覆盖历史考据、军事探秘与生活体验需求。

路线一:军事探秘·破解"袖珍军镇"(必打卡,建议停留3小时)起点:南堡门→ 核心段:瓮城→地道入口→ 终点:可汗庙

这条线路聚焦古堡的军事基因:

南堡门:观察"丁"字形瓮城结构,触摸明代城砖上的"介休县造"铭文,听讲解员还原"敌军攻门→滚木礌石→箭雨覆盖"的实战场景;

地道体验:从北堡门旁的"地道入口"下行,穿行于夯土与砖砌的隧道中。重点看"藏兵洞"(可容纳百人)、"马槽暗室"(战时养马)、"翻眼"(垂直逃生通道),王炜提示:"注意脚下的箭孔,它们与地面敌楼的射界精准对应。";

可汗庙:庙内保存的北齐武平元年(570年)《可汗祠碑》是镇馆之宝,碑文记载"筑壁屯兵,护佑一方",印证古堡与鲜卑军事文化的交融。

"最震撼的是地道的'活态'。"军事爱好者李先生边记录边感叹,"通风口的位置刚好避开主攻方向,灯龛的高度符合人体工程学,古人用最朴素的方式解决了地下生存难题。"

路线二:古堡生活·触摸"军户后代"的烟火(亲子首选,2小时)张壁的日常,是军事基因与农耕生活的融合。跟着原住民逛古村:

老作坊体验:在"福兴号"醋坊,看村民用古法酿醋——地缸发酵、木锹翻醅,醋香混着堡墙的土腥气,是记忆里的"老味道";

农事小课堂:9-10月在"耕读院"学打谷、晒玉米,78岁的王奶奶说:"以前堡里人既要练兵,也要种地,'武能保家,文能持家'是祖训。";

夜宿军户院:住"堡里人家"民宿(由清代军户院落改造),睡土炕、听虫鸣,清晨被堡门楼的晨钟唤醒,推开窗就是青砖灰瓦的街巷。

"孩子体验完打谷,说终于懂了'粒粒皆辛苦'。"来自太原的游客张女士说,"晚上在院子里看星星,听老人讲'地道里藏过伤员'的故事,比课本生动多了。"

路线三:非遗拾光·手作里的防御智慧(文化爱好者首选,2小时)古堡将军事元素融入非遗,打造"武韵工坊":

木作盾牌:跟着65岁的木匠赵师傅学做迷你木盾,雕刻"八卦纹""猛虎纹",他说:"以前盾牌是保命的,现在做的是文化。";

陶制箭镞:在"古陶坊"捏制陶制箭头,非遗传承人王婶讲解:"箭镞的弧度要刚好卡入箭杆,重量影响射程,古人早懂空气动力学。";

军歌传唱:在戏台听"张壁梆子",70岁的戏班班主吼一段《穆桂英挂帅》,粗犷的唱腔撞着堡墙,仿佛看见千军万马的身影。

"这些手艺不是表演,是活着的记忆。"山西省非遗保护中心专家刘芳说,"木匠还在给村民修家具,陶坊的箭镞成了孩子们的玩具,非遗就藏在日常里。"

路线四:四季寻堡·太行山麓的时光画卷(全年可玩,1.5小时)张壁的美,随季节流转:

春:4月,堡外杏花沟的杏花漫山遍野,堡内老槐树抽新芽,石板路泛着湿润的光;

夏:6-8月,堡墙的阴影里凉风习习,地道内恒温18℃,是天然避暑地;

秋:9-10月,堡外的酸枣树挂满红果,堡内的晒场铺着金黄的玉米,色彩浓烈如油画;

冬:12-2月,白雪覆盖堡墙,红灯笼挂在门廊,地道口的哈气成霜,宛如穿越回古代冬防场景。

今年古村推出"四季主题游":春季"探春·军事手作"、夏季"消夏·地道纳凉"、秋季"晒秋·民俗体验"、冬季"冬藏·古堡年俗",每季配套讲座、工坊等活动。

为平衡保护与活化,张壁古堡今年推出多项创新举措:

服务升级:讲解更"有故事""军户后代导览":每日10:00、15:00,由王奶奶等原住民担任讲解员,她们会指着自家院儿的石磨说:"这磨盘是当年士兵磨军粮用的,边磨边练臂力。";

儿童解谜手册:推出"小小军事家"手册,孩子通过找"箭孔""藏兵洞""地道入口"等任务,解锁古堡防御小知识,完成可兑换"小卫士"勋章;

数字孪生系统:扫码可看古堡三维模型,动态演示"瓮城攻防""地道运粮"场景,实现"一景一码"沉浸式解读。

保护升级:守护"原真"更精细限流预约:每日最大接待量600人(分时段预约),核心地道设置单向通行标识,控制同时参观人数;

科技护航:地道内安装温湿度传感器,防止夯土脱落;堡墙采用"传统夯补+纳米防护"技术,保留"土夯无浆"的原初质感;

社区共荣:与村民签订"保护协议",鼓励参与导览、手作,收益的30%用于古堡维护,形成"保护即生活"的良性循环。

活动升级:文化体验更沉浸春醒·开堡节(4月):复原古代"开堡仪式",敲锣打鼓迎"春神",游客可穿铠甲、举旗幡,体验"军户迎春";

夏荫·军事课堂(6-8月):开设"小兵训练营",学射箭(仿古弓)、识旗语、搭帐篷,感受"古代士兵的一天";

秋颂·丰收祭(9-10月):在晒场举行"祭仓神"仪式,村民端出"军粮宴"(小米粥、炒面、蒸馍),游客可付费品尝,感受"囤粮过冬"的传统;

冬藏·古堡年(12-2月):开放地道"暖冬茶歇",游客可在地灯映照下烤红薯、听老艺人讲"地道藏年货"的故事。

开放信息:

介休市区出发:自驾(约20分钟,导航"张壁古堡");或乘旅游专线巴士(每日3班);

太原出发:乘高铁至介休东站(25分钟),转乘公交11路至绵山镇,打车15分钟即达。

时间:8:30-18:00(全年开放,17:30停止入场);

门票:80元/人(含地道探秘、非遗体验),"四季主题游"套票100元/人;

交通:

游览贴士:

地道内地面湿滑,建议穿防滑鞋;

部分院落为村民私宅,参观请勿随意触碰老物件;

秋季温差大,建议携带薄外套。

周边联动:

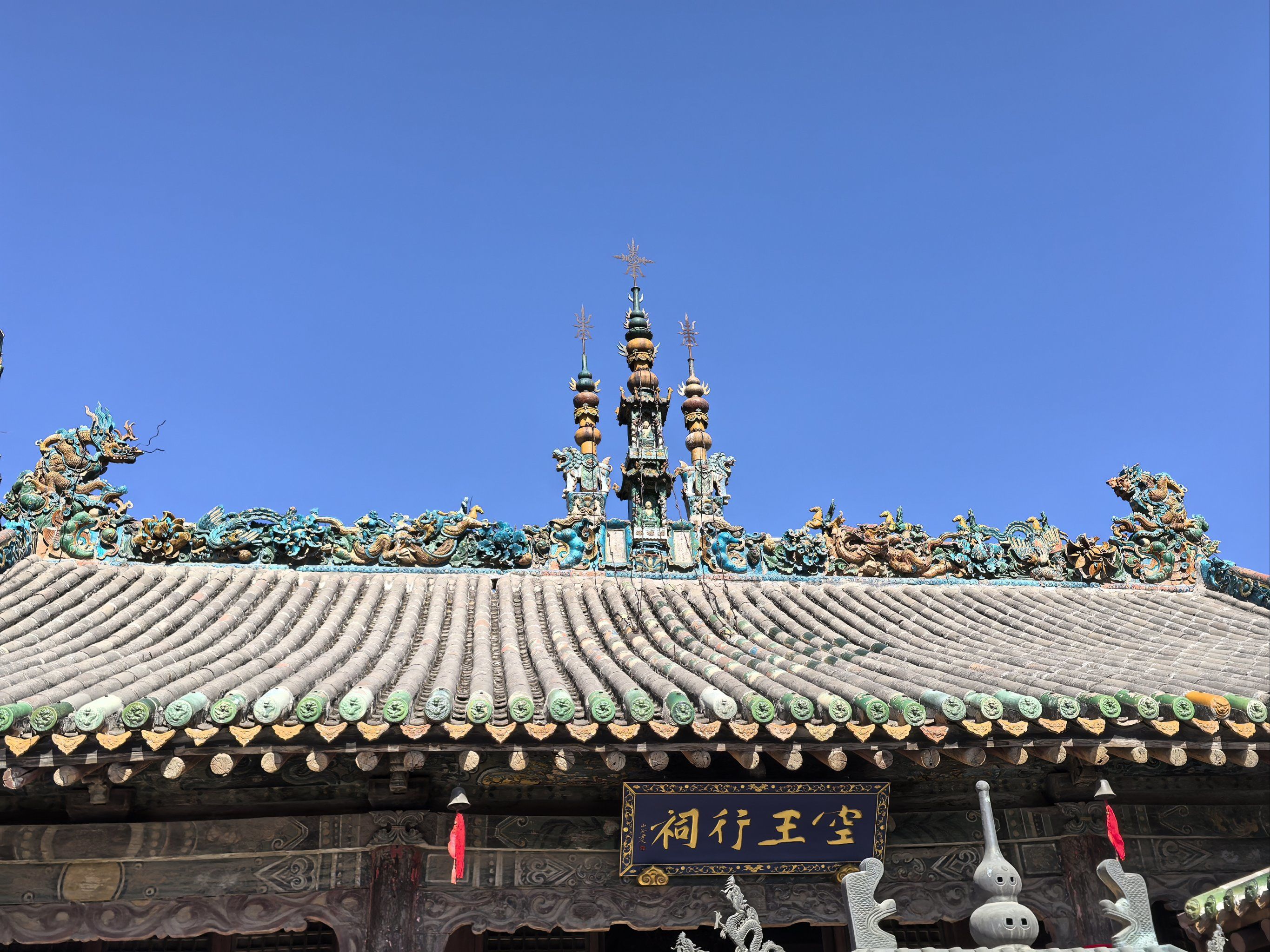

顺路逛"绵山风景区"(距古堡15分钟车程),登"大罗宫"看道教建筑群,感受"山古堡幽"的意境;

品尝"介休贯馅糖"(推荐"堡里甜铺",手工搓制,芝麻馅香甜不腻,人均20元)。

记者手记:张壁,是古堡,更是活着的历史课离开时,我在南堡门的老槐树下遇到王奶奶。她坐在石墩上纳鞋底,针脚细密如地道里的砖缝。见我来,她指了指堡墙:"这砖是我公公那辈烧的,他说'每块砖都要经得起风雨,就像做人要踏实'。"远处,几个孩子举着刚做好的木盾跑过,笑声撞着堡墙,惊飞了几只麻雀。

"我们不想当'博物馆',就想当'家'。"王奶奶的话朴素却深刻。张壁古堡不是冰冷的军事遗迹,而是军户后代世代栖息的家园——堡墙里有守土的记忆,地道里有生存的智慧,街巷里有生活的温度。在这里,历史不是教科书上的名词,而是可触摸的砖、可聆听的声、可参与的日常。

这个秋天,不妨来张壁古堡走走。不必急着打卡,只需在地道里弯一次腰,在老作坊学一项手艺,在堡墙下听一段往事。你会发现,所谓"读懂历史",不过是一座用智慧垒起的古堡,守着最本真的烟火,等你叩响它的门环。

(注:文中活动信息截至20XX年9月,具体以古堡最新公告为准。)