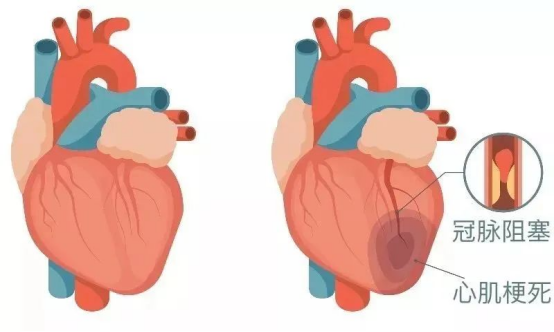

随着季节的转换,秋季的干燥与昼夜温差的增大,使得人体血管收缩、血压波动,心肌梗死也进入了高发期。急性心肌梗死,俗称“心梗”,是一种极为危险的疾病,它如同心脏的“断水断电”,冠状动脉突然被血栓堵塞,导致心肌细胞因缺血、缺氧而迅速坏死。这并非普通的“胸口疼”,而是一场与时间赛跑的血管危机,每延迟一分钟救治,就可能造成大量心肌细胞不可逆死亡。该病死亡率高达30%以上,即便幸存,患者也可能面临心力衰竭等严重后遗症。

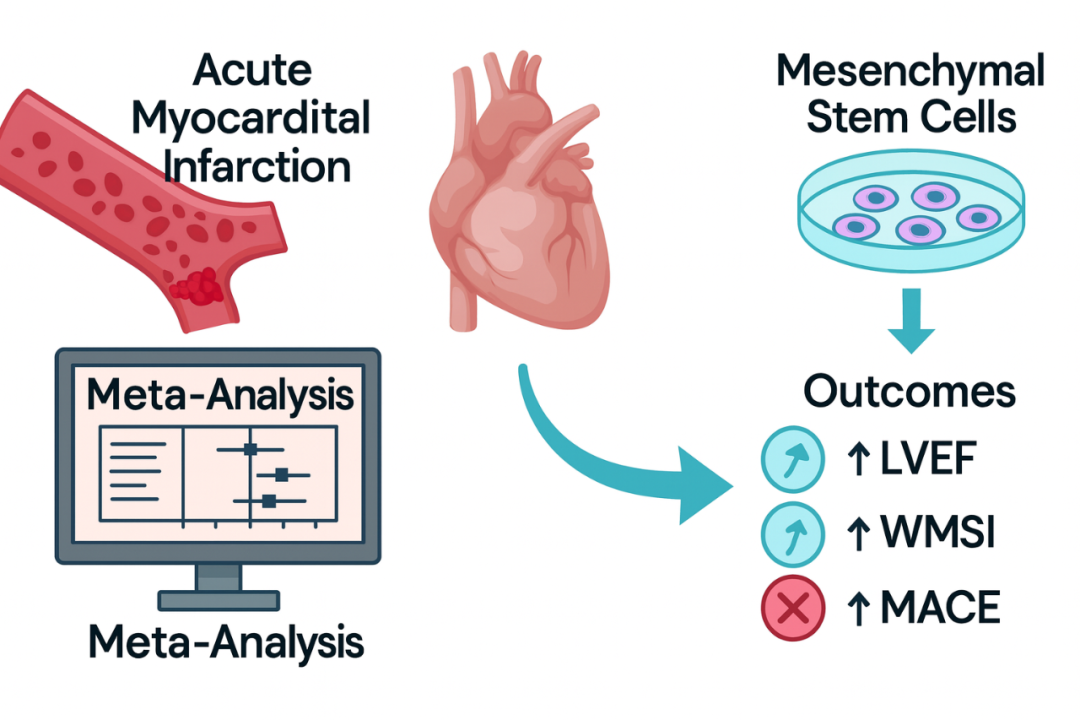

心肌梗死的典型症状包括:胸骨后区域有压榨性胸闷或胸痛,心前区不适;夜间因胸闷惊醒,上腹部、肩背部疼痛,牙痛或咽喉不适;心悸、晕厥等表现。近期,三亚中心医院药学部、哈尔滨医科大学中俄医学院神经科学研究所与香港中文大学医学院等多个国内外团队合作,在国际再生医学知名期刊《Cell Transplantation》上发表了一篇重要的荟萃分析,系统评估了2023年之前间充质干细胞(MSC)应用急性心肌梗死后心脏功能及预后的实际效果。

该研究筛选了全球医学数据库中的13项高质量随机对照试验,共纳入727例患者,分析了MSC治疗在不同时间点(6个月内、6个月、12个月及12个月以上)对心脏功能的影响,以及是否可降低包括再梗死和死亡在内的主要不良心血管事件(MACE)风险。综合分析显示,干细胞治疗在短期内可明显提升关键心功能指标——左心室射血分数(LVEF,用于评估心脏泵血能力):治疗6个月内,患者LVEF平均提高约3.4%;至6个月时,改善幅度达到峰值,约4.1%;12个月后效果有所回落,但仍维持约2.8%的改善。此外,干细胞疗法还改善了壁运动评分指数(WMSI),提示心肌局部收缩的同步性与协调性增强。不过研究也指出,尽管心功能指标有所提升,干细胞疗法并未显著降低患者长期死亡或再梗死的风险。

干细胞修复心肌损伤的机制并非直接“修补缺损”,而是主要通过旁分泌效应——释放生长因子和抗炎物质,以改善微循环、促进血管新生并减少心肌纤维化。这也解释了其在功能指标改善与长期临床结局之间的差异。《BMC Medicine》发布了中国十二五期间的863重大专项研究成果—《经冠状动脉注射人脐带华通氏间充质干细胞治疗急性心梗的双盲、随机、对照试验研究》,该研究招募116位急性心肌梗死患者随机分组。结果显示:间充质干细胞干预可减小梗塞区、改善心功能,并且干预后18个月心功能检查显示间充质干细胞干预可阻止心肌梗死后左室不良重塑。

综上所述,间充质干细胞疗法为心脏疾病领域带来了新的临床研究方向。随着全球科研团队的持续探索,干细胞技术有望在未来为心脏病患者提供更多有效的选择。