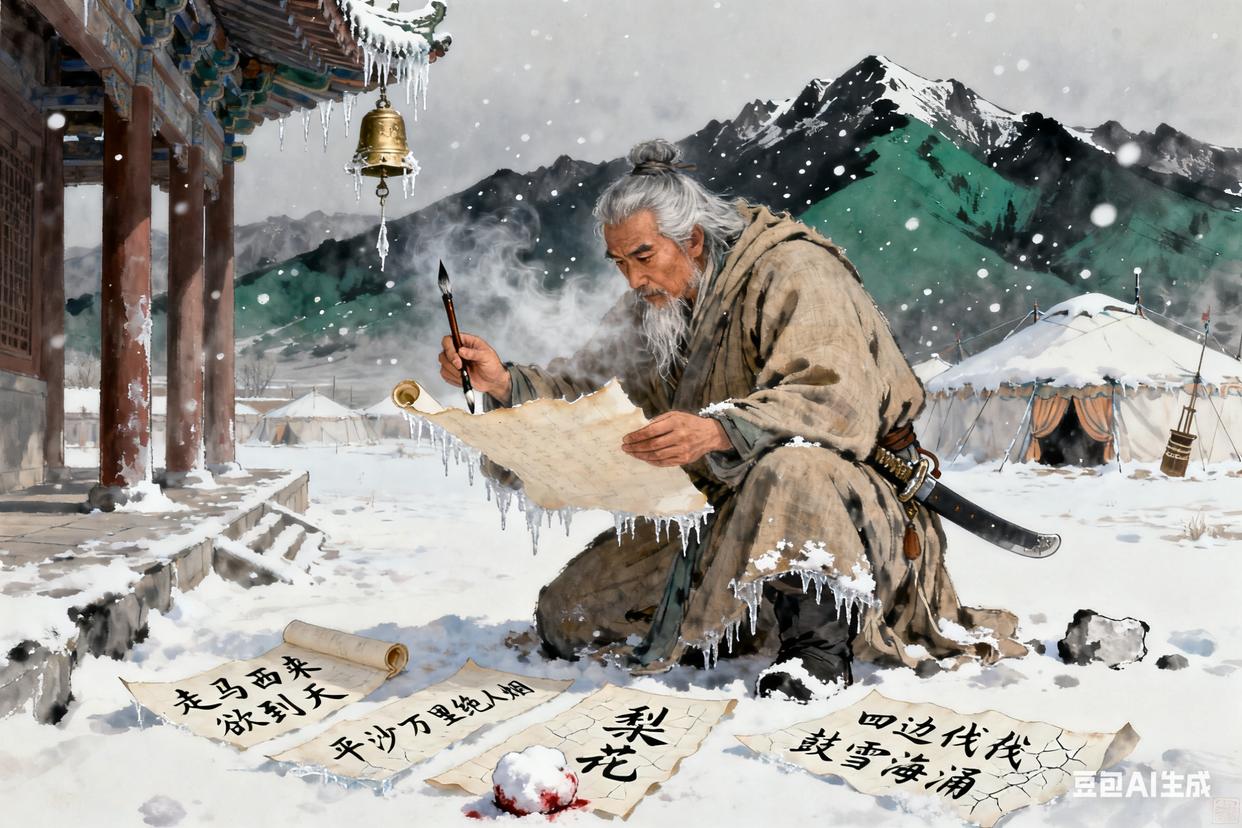

天宝十三年的北庭都护府,雪下得比往年早。三十九岁的岑参裹着两层粗布袍,站在衙署的廊下,手里攥着支狼毫笔 —— 笔杆上凝着的墨汁早冻成了冰碴,他哈了口气,雾气落在纸上,晕开一小片湿痕。远处的天山像堵青黑色的墙,雪粒子砸在檐角的铜铃上,叮当作响,倒比军营里的号角还脆些。他忽然想起早上随军出巡时,见着个老兵正用雪擦脸,冻裂的皮肤渗着血,却笑着说 “这雪比长安的酒还提神”,心里一动,赶紧把冻硬的笔往怀里揣,想找个暖和地儿记下来。

这是岑参第二次出塞。二十岁那年,他曾背着书箧隐居嵩山。那会儿他总在破晓前爬上山坡,看雾里的松树慢慢显形,然后蹲在石头上抄《昭明文选》,墨汁冻住了就用体温焐热,抄到 “关山难越,谁悲失路之人” 时,总忍不住抬头望远处的洛阳城 —— 他出身官宦世家,父亲早逝,家道中落,可心里总憋着股劲,想再把家族的荣光捡起来。有次山里下暴雨,他的书被淋得透湿,他把书摊在火堆旁烤,看着字里行间的墨晕开,忽然觉得 “这墨迹倒像边塞的云”,从那时起,他就想看看真正的边关是什么样。

开元二十六年,岑参第一次出塞,投到安西节度使高仙芝麾下。刚到龟兹时,他天天拉肚子,风沙吹得他睁不开眼,夜里躺在帐篷里,听着外面胡笳声,总想起嵩山的松涛。有个老兵见他总躲在帐篷里,就拉着他去看军营的马厩,说 “你看这马,刚来时也怕风沙,现在不照样能跑百里”。那天傍晚,他们坐在沙地上,看着夕阳把沙子染成金红色,老兵从怀里摸出块干饼,掰了一半给他,说 “边塞的好,得慢慢品”。岑参嚼着干饼,忽然诗兴上来,从怀里摸出纸笔,蹲在沙地上写 “走马西来欲到天,辞家见月两回圆”,刚写完,一阵风刮来,纸被吹走,他追了半里地才捡回来,纸上的字都被沙子磨花了几个。

天宝八载,岑参回长安待了几年,却总觉得浑身不自在。有次和杜甫、高适在酒肆喝酒,杜甫说 “你这几年写的诗,少了点硬气”,他愣了愣,想起龟兹的风沙,没说话,只把酒杯里的酒一饮而尽。那天夜里,他在灯下整理边塞的诗稿,见着张被沙子磨花的纸,上面是那首没写完的《碛中作》,他摸着纸角,忽然提笔补了 “今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”,写完后,眼泪竟落在纸上 —— 他才发现,自己早把心落在了边塞。

天宝十三年,岑参再次出塞,这次投到北庭节度使封常清帐下。封常清知道他会写诗,常让他随军记录军情。有次他们行军到轮台,夜里下起大雪,帐篷里的油灯忽明忽暗,封常清说 “明日武判官要归京,你替我写首诗送送他”。岑参点点头,摸出纸笔,可墨汁又冻住了,他就把笔放在嘴边哈气,哈了半天,才勉强能写。他看着帐篷外的雪,想起早上看到的场景:千树万树的梨花,竟被雪压得像开了满树的白梅。他提笔写下 “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,刚写完,封常清凑过来看,说 “这‘春风’用得好,把边塞的冷都写暖了”。岑参笑了笑,心里却有点慌 —— 他怕这暖,只是自己的念想,京城里的人,未必懂边塞的冷。

那年冬天,岑参跟着封常清去巡查边境。走到莫贺延碛时,突然遇上沙暴,狂风卷着沙子打在脸上,像针扎一样。他护着怀里的诗稿,趴在骆驼背上,听着沙子打在骆驼鞍上的声音,忽然想起第一次出塞时追纸的场景。沙暴过后,他从怀里摸出诗稿,大部分都被沙子打湿了,他赶紧把诗稿摊在石头上晒,看着字里行间的沙粒,忽然写下 “黄沙碛里客行迷,四望云天直下低”,写完后,他对着沙漠长叹 —— 他知道,自己这辈子,怕是离不开这黄沙了。

天宝十四载,安史之乱爆发。消息传到北庭时,岑参正在写《轮台歌奉送封大夫出师西征》,笔刚落到 “四边伐鼓雪海涌”,就见驿卒慌慌张张跑进来,说 “长安丢了”。他手里的笔 “啪” 地掉在纸上,墨汁晕开一大片,像块黑疤。封常清要回长安平叛,临走前对他说 “你留下,把北庭的事记下来,让后人知道,咱们大唐的兵,没怕过谁”。岑参点点头,送封常清到城外,看着他的队伍消失在雪地里,忽然大喊 “大夫保重”,声音被风吹得七零八落,他摸出笔,在雪地上写 “闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车”,写得又快又急,手指都冻僵了。

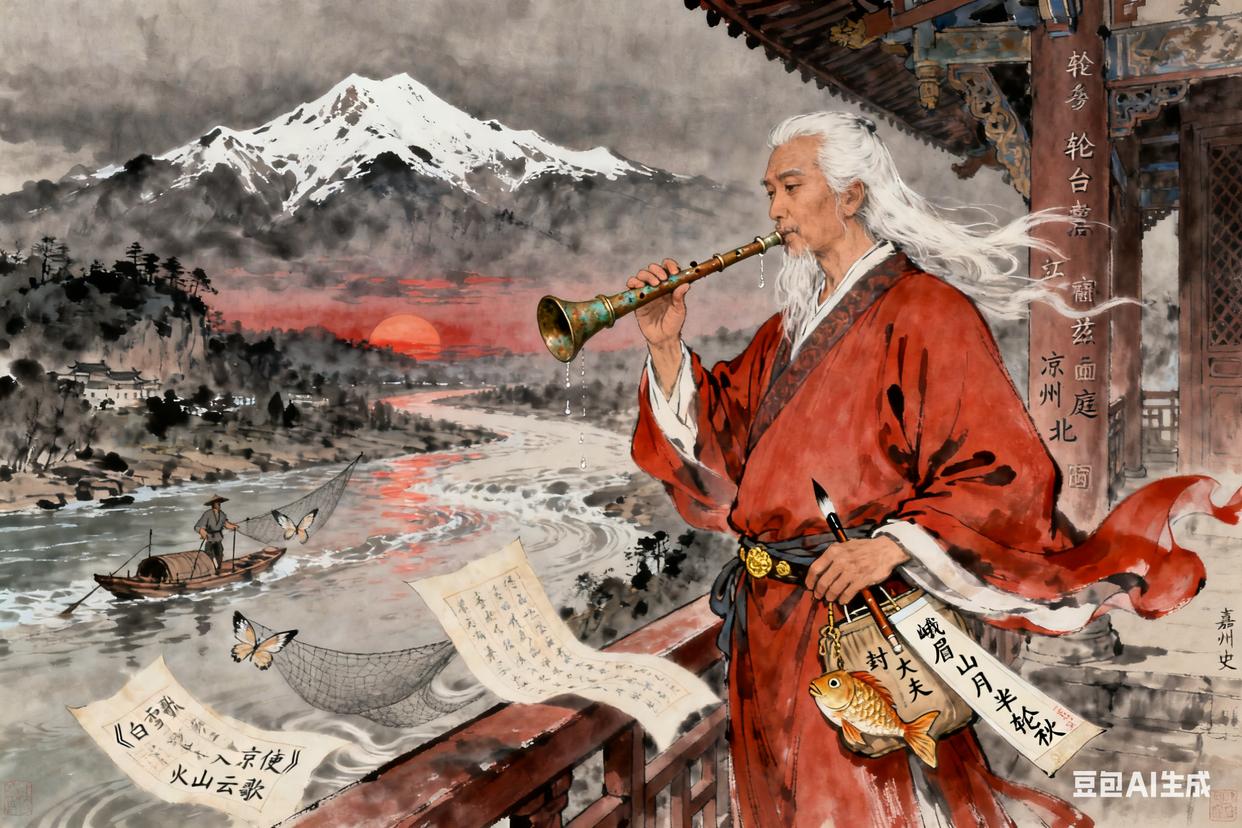

后来,岑参跟着大军回撤,一路上缺粮少水,有次饿了三天,差点晕过去。走到凤翔时,遇到个从长安来的使者,他赶紧摸出张纸条,匆匆写下 “故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”,塞给使者时,他的手还在抖 —— 他想家,想长安的酒肆,想嵩山的松树,可他更想快点平叛,再回北庭看看。

叛乱平定后,岑参回了长安,任右补阙。可他总觉得长安的日子太安逸,听着街上的叫卖声,总想起北庭的号角。有次上朝,他直言进谏,说 “该加强边塞防御,别再让胡人有机可乘”,却被同僚嘲笑 “你个边塞诗人,懂什么朝政”。他回到家,看着满桌的诗稿,忽然把笔扔在地上,可没过一会儿,又捡起来,写下 “白头搔更短,浑欲不胜簪”—— 他知道,自己的刚直,在长安是吃不开的。

晚年的岑参被贬到嘉州,任嘉州刺史。那会儿他已经五十多岁了,头发都白了,可还是总想起北庭的雪。有次他登上嘉州的凌云寺,看着远处的岷江,忽然想起天山的雪水,摸出怀里的胡笳 —— 那是他从北庭带回来的,胡笳上的铜锈都绿了。他试着吹了吹,声音沙哑,却还是《折杨柳》的调子,吹到一半,眼泪就流了下来。他掏出纸笔,写下 “峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”,写完后,他对着岷江笑了 —— 他知道,自己的诗里,早把天山的雪、北庭的风,都藏进去了。

岑参去世前,把自己的诗稿托付给友人,说 “把这些诗存好,要是有人问起北庭,就给他们看看”。他的诗稿里,有张被沙子磨得发黄的纸,上面是那首没写完的《碛中作》,最后一句空着,像是还在等他补充。

如今我们读岑参的诗,总说那是盛唐的边塞气象 ——“忽如一夜春风来” 的奇绝,“黄沙碛里客行迷” 的苍茫,可很少有人知道,那些句子是他在雪地里、沙暴中、饥饿时写就的。他一辈子想在边塞建功立业,却没做成什么大官,可偏偏是那些在边塞的日子,让他把盛唐的风沙、雪水、号角声,永远刻在了汉语的山河里。就像他那支冻硬的狼毫笔,虽不能再写,可笔杆上的墨痕、纸上的沙粒,都还记着天山的雪、北庭的风,记着一个诗人在盛唐里,既执着又孤独的一生。