为什么西域这片被沙漠与绿洲分割的土地,会成为中原王朝跨越千年的执念?这片西出玉门关的广袤区域,不仅是地理上的屏障,更是中原王朝伸向中亚的战略桥梁——从强汉盛唐到明清,为何帝王们都对这里倾注了千年牵挂?

从玉门关到葱岭:这片被沙漠与绿洲分割的土地,为何让汉唐明清四代帝王魂牵梦绕?

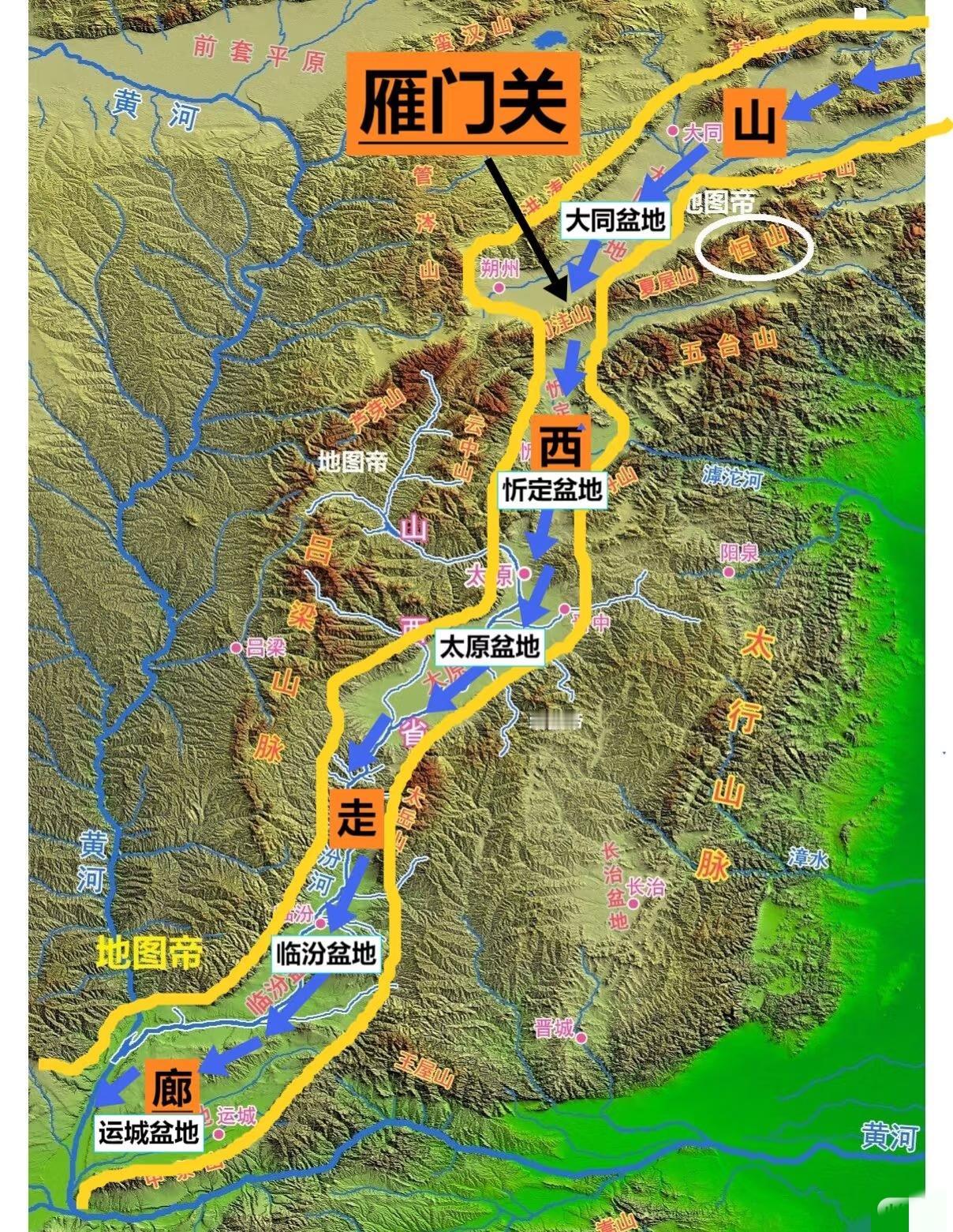

西域通常指今天中国新疆及中亚的广阔区域,地理范围从甘肃敦煌的玉门关、阳关开始,一直延伸到葱岭。对中原王朝来说,这里从来不是遥远的异域,而是关乎王朝安危的"西大门"。早在强汉时期,西域就被视作防御北方游牧民族的战略缓冲带,依托山脉与绿洲的天然地理优势,中原政权得以构建起连接东亚与中亚的交通命脉1。

这片土地的双重价值让它成为帝王们的必争之地:既是抵御外敌的地理屏障,又是文明交流的十字路口。控制西域,意味着中原王朝能打破游牧民族的包围,同时将影响力通过丝绸之路辐射至中亚甚至更远——这种战略意义,跨越三千年历史依然清晰可见。

无论是张骞"凿空"西域的壮举,还是班超"投笔从戎"的传奇,背后都是中原王朝对这片土地的深刻认知:西域不是可有可无的边疆,而是王朝强盛的晴雨表。当我们翻开这段历史,看到的不仅是金戈铁马的征战,更是一个文明对生存空间的永恒探索。

汉唐时期:中原王朝的西域拓荒中原王朝的西进密码面对北方匈奴的持续威胁,汉武帝时期张骞“凿空”西域,开启中原王朝对西域的经略。为巩固通道安全,汉朝首创驻军屯田制度,在轮台、渠犁等地开垦荒地,以军事据点为核心形成“屯垦戍边”体系,既解决了军队补给难题,又将农耕文明的火种播撒在绿洲之中。

盛唐时期的西域统治则展现出更成熟的治理智慧。依托安西都护府为核心的军政架构,唐朝通过“强大财税体系”调动中原核心区的财政与兵员资源,实现对西域的长期稳定控制。

这种以中央财政支撑边疆驻军、以行政机构实施有效管辖的模式,与游牧民族“劫掠-迁徙”的松散控制形成鲜明对比——中原王朝不仅带来了军队,更带来了户籍管理、赋税制度与农业技术,让文明的根系在沙漠绿洲中深扎。

早在强汉盛唐时期,西域就已纳入中原王朝的控制范围。尤其在统一大业完成后,中国核心地区提供的雄厚财政和兵员资源,使得王朝能够保持对西域的长时间控制。唐朝在鼎盛时期通过强大的军事力量有效控制西域,开创了丝绸之路的盛世局面。

唐后期至宋元明:千年失序与变局从盛唐荣光到千年断裂盛唐的西域辉煌过后,一场千年断裂悄然发生。唐朝后期的内忧外患,成了失去西域的导火索。内部皇室内斗不休、宦官专权乱政,中央政权摇摇欲坠,对边疆的控制力自然大打折扣。

唐朝失去西域的双重推手:内部皇室内斗、宦官专权削弱中央控制力,外部气候恶化导致绿洲退化动摇经济基础,游牧民族趁机反扑。

外部打击同样致命:西域绿洲因气候变迁不断退化,曾经的“粮仓”逐渐沙化。当农田变成荒漠,驻军补给和治理经费难以为继,经济根基一垮,边疆统治便成了空中楼阁。突厥等游牧民族趁机卷土重来,唐朝最终无力维持对西域的统治。

唐代西域粮仓遗址与明代沙漠化对比:自然与历史如何改写边疆命运?

此后的宋元明三朝,陷入“无力回天”的循环。两宋时期国防重心转移,东北辽金持续施压,军事力量被迫向东北和南方倾斜,西域彻底成了“被遗忘的角落”。

元朝虽在名义上控制西域,但影响力已远不及唐朝盛况。到了明朝,更是直接收缩防线至嘉峪关,中原与西域的直接联系几乎中断。这片土地上,北佛南穆的宗教格局逐渐形成,政治走向民族融合与宗教分裂交织的复杂局面。

清朝复兴:乾隆帝如何收复失土?乾隆的西域拼图:三招定边疆从张骞凿空西域到班超投笔从戎,汉唐虽将西域纳入版图,却始终未能破解"征服易、守成难"的魔咒。三百年后,清朝为何能实现历史性"逆袭",将这片广袤土地永久纳入中国疆域?乾隆帝的"西域拼图"策略藏着答案——三招定边疆,招招直击要害。

第一招:家底硬过汉唐的先天优势

与汉唐单一农耕政权不同,清朝作为多民族帝国,天生带着资源整合的"外挂":继承元朝的行省-藩部二元结构,让它能轻松调动蒙古骑兵、汉族火器营、西域向导等多元力量;而冶铁技术进步带来的火炮射程提升、鸟枪普及率提高,更让清军在战场上形成代差优势。这种"马背+火器"的组合拳,正是汉唐单纯依赖步兵与传统骑兵所欠缺的。

第二招:1757年的致命一击

乾隆二十二年(1757年),清军在伊犁河谷对准噶尔汗国发起总攻。这场战役跳出了历史上"打跑再犯"的循环——通过精准摧毁对方牧场与后勤基地,同时册封亲附清朝的维吾尔首领,彻底瓦解了分裂势力的生存根基。此战后,西域正式宣告回归,乾隆帝在御笔《平定准噶尔图卷》中用"拓地二万余里"记下这一超越汉唐的功绩。

第三招:人心与钱粮的双保险

光靠武力远远不够,清朝的底气更来自"软实力":经过康雍两朝的休养生息,国库储备的白银足以支撑数年远征;而准噶尔汗国常年推行的"丁赋重、徭役繁"政策早已失尽民心,各族民众主动为清军带路、提供粮草。正如史料记载,正是"民众的支持和兵员的充足",让这场收复战从军事征服变成了顺势而为的统一之战1。

关键启示:清朝能完成汉唐未竟的事业,核心在于它跳出了"军事征服-短暂统治-叛乱反复"的怪圈。多民族治理经验、军事技术革新与民生基础的三重结合,让边疆稳定从偶然变成必然。

结语:西域回归的历史启示三千年的风沙吹过西域大地,从汉唐烽燧的狼烟到清代伊犁将军府的旌旗,这片土地的每一次变迁都在诉说着边疆治理的深层逻辑。当我们梳理这段交织着权力斗争与文化碰撞的史诗,会发现边疆稳定的密码始终清晰:地理枢纽的战略价值与文化认同的精神纽带,二者缺一不可1。

三千年经验:边疆稳定的两大密码

地理枢纽不可丢:从丝绸之路的咽喉到现代能源通道,西域的地缘价值从未褪色。历史反复证明,失去对这一关键节点的掌控,不仅意味着战略空间的压缩,更可能引发连锁的边疆危机。

文化认同不可断:无论是汉唐的屯垦戍边还是清代的多元治理,成功的边疆政策都离不开对文化交融的重视。当不同族群在交流中形成共同记忆,地图上的边界才会真正转化为心灵的纽带。

站在当代回望,西域回归的历史启示愈发清晰:边疆治理从来不是简单的领土控制,而是一场需要兼顾战略远见与人文关怀的长期实践。那些在权力博弈中付出的代价、在文化碰撞中收获的智慧,都在提醒我们:地理枢纽的守护需要坚实的国力支撑,而文化认同的培育则离不开耐心的交流与尊重。

当我们回望这三千年,会发现:真正的边疆,从来不止是地图上的线条,更是文明间的血脉相连。

评论列表