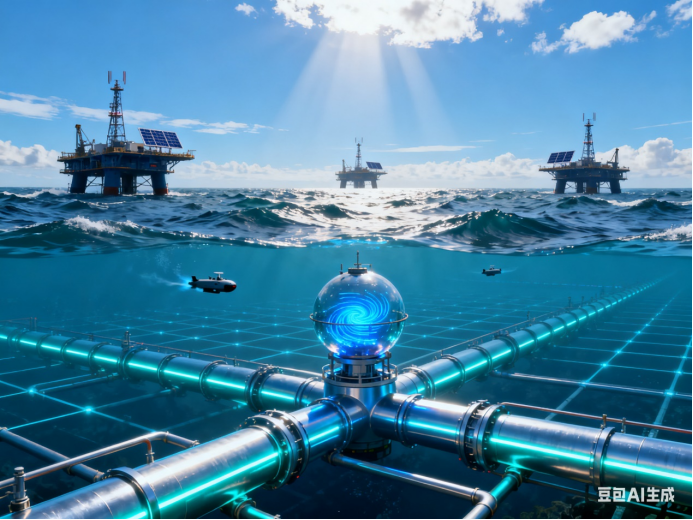

这项成就的背后,是中国海洋工程领域的技术飞跃。从浅海到深海,从常规油气到非常规资源,海底管道正以前所未有的速度和精度向深海延伸。更令人振奋的是,在新能源转型背景下,这些管道还具备兼容输送氢气、页岩气等清洁能源的潜力,为能源结构优化提供了灵活支撑。

01技术突破征服深海挑战

海底管道建设被称为海洋工程"皇冠上的明珠",要克服深海压力、复杂海况、腐蚀防护等世界级难题。我国海洋工程团队创新研发了深水铺管技术、智能检测系统和复合材料工艺,成功突破1500米深水作业瓶颈。其中,动态定位铺管船能够在水深2000米的海域进行毫米级精度的管道铺设,技术水平达到国际先进。

在材料科学领域,我国自主研发的高强钢和耐腐蚀合金材料,使管道使用寿命从20年延长至40年以上。智能内检测机器人可像"智能医生"一样,在管道内部行进数百公里,精准识别毫米级的损伤或腐蚀。这些技术创新不仅保障了管道安全运行,更大幅降低了全生命周期运维成本。

渤海、东海、南海等海域的管道网络建设,还带动了国内相关装备制造业的升级。从铺管船、挖沟机到水下生产系统,国产化率从十年前的不足40%提升至85%以上,形成了完整的海洋工程产业链条。

02能源安全的海底保障

海底管道作为能源输送的大动脉,对国家能源安全具有战略意义。目前,我国海上油田通过海底管道每年输送油气当量超过5000万吨,相当于全国原油产量的四分之一。这些管道将渤海、南海等主要产油区的油气资源安全高效地输送到沿岸炼化基地和消费市场。

特别值得关注的是,海底管道网络增强了能源供应的抗风险能力。与油轮运输相比,管道输送不受天气和海况影响,可实现全天候稳定供应。在应对突发情况时,管道系统可通过阀门调控实现快速切换和应急调度,确保能源供应不中断。

随着管道网络的完善,我国海上油气田开发成本显著降低。过去需要依靠油轮运输的边际油田,现在通过连接主干管网即可经济高效地开发,使 previously难以动用的数亿吨石油储量获得开发价值。

03绿色转型的蓝色通道

在"双碳"目标引领下,海底管道正被赋予新的使命。现有管道可通过技术改造,兼容输送氢气和二氧化碳,成为低碳能源输送的蓝色通道。研究表明,掺入20%氢气的混合燃气可直接利用现有管网输送,为氢能产业发展提供基础设施支撑。

更令人期待的是,海底管道可作为碳封存的重要途径。通过将捕集的二氧化碳注入海底枯竭油气藏,既能实现永久封存,又能提高原油采收率。我国沿海地区密集的发电厂和化工厂,可通过短距离管道将二氧化碳输送到海上封存平台,形成完整的碳捕获、利用与封存产业链。

海底管道还与海上风电、海洋能等清洁能源开发形成协同效应。未来,海上风电制氢可与海底输氢管道结合,形成"绿电-绿氢-储运-利用"的完整体系,为沿海地区提供清洁能源保障。

这座海底"万里长城"的建成,不仅是工程技术的胜利,更是国家战略能力的体现。从能源安全到绿色转型,从深海开发到海洋保护,海底管道正以其独特价值,在中国能源革命的宏伟画卷中描绘出浓墨重彩的一笔。