作者:郑光中 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复

本篇原载于2015年版《百年莲花池》,经九江市浔阳区政协文史委员会授权刊发,编者对原文进行了必要的修订。

1958年,九江市建立了“十里工业区”和“白水湖工业区”,许多新建工厂相继招收工人。如九江纺织厂(二厂)、九江玻璃纤维厂等招收大批女工到上海、青岛学习,九江油化厂、九江电厂、九江钢厂也大量招收男工,到外地学习后上岗。那时农村户口不予招收,解放初期九江城区人口仅约四万,到1958年也不过五万,劳动力相当缺乏,年轻的具有小学文化程度的居民基本被招进了工厂。

然而,九江市服务行业却招不到人,如商店营业员、饭店服务员等,另一方面,在居民中还有一批“家庭妇女”,她们从旧社会过来,没有上过学,没念过书,年龄又偏大。于是,九江市政府决定开展“将妇女从锅台上解放出来”的扫盲运动。1959年3月至6月,集中四个月对30-40岁妇女进行扫盲,并发放“扫盲证”,鼓励她们进入社会,参加九江市服务行业的国营和公私合营的工厂、商店工作。

那时,我们在九江二中读初二。

校方接到任务后,班主任董桂枝按照学校要求,分配给我们班任务,结果我们班分包了湓浦街道莲花池居委会的十个居民组任务。我们班分成十个组,每组到一个居民组扫盲,每个扫盲小组平均由4—5名同学组成,自由组合。最后,我和谢德海、田水菊、湛烈生、周淑霞五个人平时接触较多,便组成了一个扫盲组。

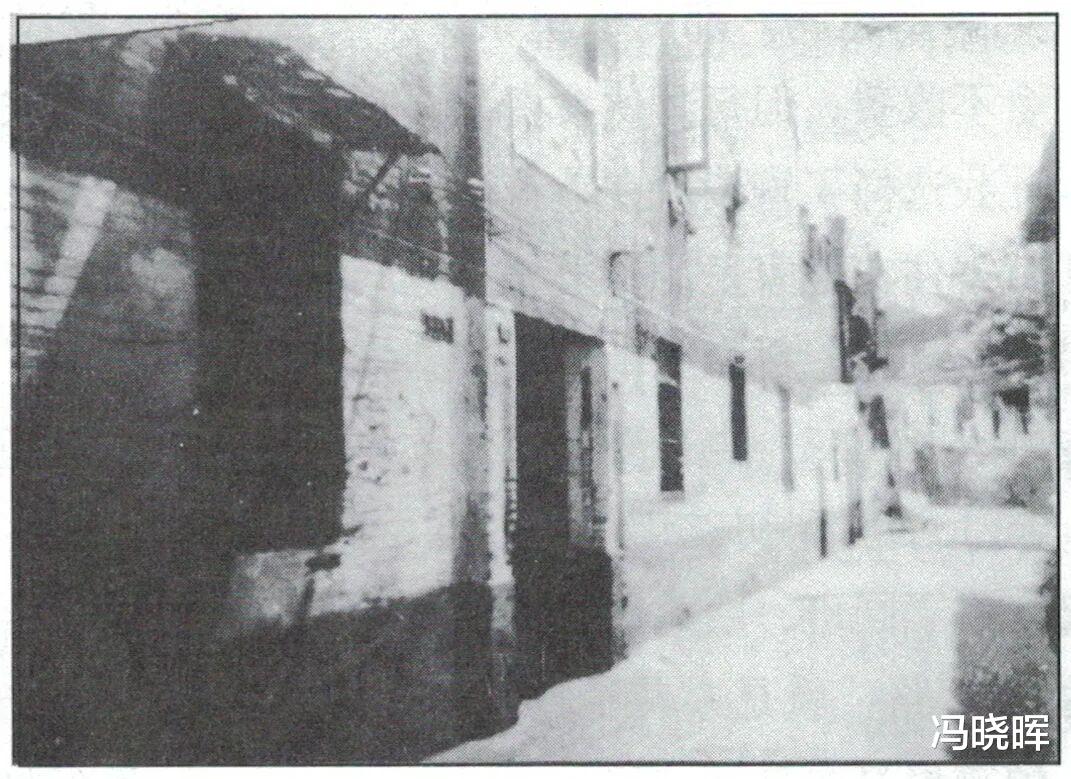

在莲花池居委会主任的带领下,我们被分配到慎德里居民小组进行扫盲。慎德里共有两栋上海式居民楼,四个单元,每单元住八户,共16户。

这座建筑是上世纪三十年代初建造的。1938年日本侵略九江后,将此处改为“日本军妓院”,日本投降后收回国有,向市民出租,至五十年代依然有五湖四海的居民承租这房屋。由于长期没有维修,房屋内显得光线差,模模糊糊。

那时规定我们每天晚上七点至八点半必须给她们上课,这些30~40岁妇女共11人,丁翠娥、陶桂花、林秋妹、许小芹、徐志怀、陈宏妹、代引娣、彭茂花、胡菊花、柳秋荣、杨春花。每次上课前她们都对我们很客气、热情。

我们五人分成两组,逢单日男同学,逢双日女同学任教。为了提高学习兴趣,我们根据陈非老师教给我们的歌改词教给她们,她们非常高兴:“什么花开一遍红?什么事儿苦人心呐!什么根子扎得稳?石榴花一片红,扫盲识字苦人心呐!妇女当家作主人,社会主义坐得稳”。下雨时我们相互送伞送鞋。

扫盲识字内容是最贴近生活的字,从衣、食、住、行、柴、米、酱、醋、茶、盐入手。比如衣着类:布、土布、洋布、蓝士林布、花布、棉布、围裙、棉衣、夹衣、衬衫、旗袍、西装、裤子、袜子、床单等;食品类:米、大米、籼米、糯米、小麦、面粉、黄豆、绿豆、大麦等;家居类:茅棚、火砖屋、洋房、土坯房、大门、窗户、地板、厕所、樟木箱、桌子、椅子、凳子、床、摇床、窝桶、站桶等;炊具类:锅、鼎罐、锅铲、筷子、菜刀、蜡烛等;调料:菜油、麻油、食盐、红糖、冰糖、酱油、香醋等;柴火类:楂儿柴、把柴、煤球、木炭、炉子、坐烘等;交通工具类:自行车、火车、轮船、步行等;地名类:湓浦街、莲花池、慎德里、环城路、丁官路、大中路、圣庙巷、庾亮路、电瓷厂、油化厂、纱厂、陆军医院等。

她们学习很勤奋,有一半能写字。通过四个月的努力,她们都得到了“扫盲证”,市劳动局将她们分配到第二百货商场、九江冰厂、九江饭店等单位工作。

这些带着“扫盲证”的妇女们,后来都成为各行业的骨干力量,有的人还当上了业务经理,甚至做了行政领导。

【编后记】

本文第二张图片,就是当年慎德里的“日本军妓院”旧址。