高中毕业二十年同学会,组织者张伟在群里@所有人:“就差陈默了,谁有他消息?”

群里顿时热闹起来:

“那个年级第一?听说考了清华就失联了。”

“上次听说在深圳当高管,年薪百万。”

“不对吧,我三年前回老家,好像在镇上见过他……”

最终,班长李静说:“我去找他。我家和他老家一个县。”

李静驱车三小时,来到那个偏远的山区小镇。按照群里的模糊信息,她找到了一所破旧的乡村小学——现在已经改成了“阳光养老院”。

院子里,几个老人坐在阳光下打盹。一个穿着褪色运动服的男人正在帮一位老太太剪指甲,动作轻柔熟练。

李静愣住了。虽然二十年没见,但她一眼认出,那是陈默。

“陈默?”她试探着喊了一声。

男人抬起头,推了推眼镜,随即露出惊讶的笑容:“李静?你怎么……”

“同学会,大家都在找你。”李静走近,打量着他:皮肤黝黑,手上有茧,完全不是想象中精英的模样。

陈默的笑容黯淡了些:“我就不去了,这里走不开。”

“这是你开的养老院?”李静环顾四周,墙皮剥落,设施简陋,但异常干净。

“算是吧。”陈默扶老太太回屋,示意李静到办公室坐。

所谓的办公室,只有一张旧书桌和几把椅子。墙上贴着一张泛黄的照片——清华大学的校门。照片旁边,是一排手写的名字,整整三十个。

“这些都是……?”

“我照顾的老人。”陈默倒了一杯水,“有些是无儿无女的五保户,有些是子女在外地打工的空巢老人。最大的92岁,最小的68岁。”

李静震惊得说不出话。当年那个以省状元身份考上清华物理系的学霸,那个被预言会成为科学家的天才,怎么会在这里?

“你一定想问为什么。”陈默笑了,眼角的皱纹很深,“其实没什么传奇故事。就是大四那年,我父亲病了。”

他顿了顿:“肝癌晚期。我请假回家照顾他,最后三个月,我陪在他身边。他走的时候说:‘小默,我这辈子最对不起你妈,她走的时候我没陪在身边。’”

“那时我才知道,我妈去世时,父亲在城里打工,没能赶回来。这件事他愧疚了一辈子。”

陈默的父亲去世后,他回到学校,却发现自己再也无法沉浸在公式和实验中。

“我看着那些物理公式,突然觉得,它们解释不了我父亲的遗憾,也温暖不了那些像我父亲一样的老人。”

毕业后,他放弃了保研和名企offer,回到老家。用父亲的赔偿金和所有积蓄,租下废弃的小学校舍,开了这家养老院。

“最难的是第一年。”陈默语气平静,“只有五位老人,钱很快就花光了。我去工地搬过砖,去县城送过外卖,只要能赚钱,什么都干。”

“老人们看我辛苦,有人偷偷塞给我皱巴巴的几块钱,那是他们的低保金。有人说:‘小默,你走吧,别管我们了。’”

“那一刻我知道,我走不了了。”

李静的眼眶红了:“那你的同学们都以为你在深圳……”

“是我让亲戚朋友这么说的。”陈默看向窗外,“不是要面子,是不想解释。每个人都有自己的选择,没必要让别人理解。”

他站起身:“带你看看吧。”

他们走过一个个房间。每到一个房间,老人都热情地招呼“小默”:

“小默,这是我闺女寄来的饼干,你尝尝。”

“小默,我昨晚腿又疼了,你给我的药真好使。”

“小默,你说今天太阳好,要推我出去转转的。”

陈默一一回应,帮这个掖掖被角,帮那个调调电视,熟稔得像对自己的亲人。

在一间房间里,一位失智老人抓着陈默的手,一遍遍问:“我儿子什么时候回来?”

陈默蹲下身,耐心回答:“快了,他工作忙,让我先照顾您。”

走出房间,李静问:“他儿子呢?”

“在广州,三年没回来了。”陈默轻声说,“其实他每个月都寄钱,但老人忘了。他只记得儿子上大学离开家的那个早晨。”

午餐时间到了。陈默系上围裙,在简陋的厨房里忙活。三十个人的饭菜,他一个人做。

“不请人吗?”

“请过两个,都走了。工资低,活又累。”陈默翻炒着锅里的菜,“现在有个附近的大婶,上午来帮忙洗衣服。其他都是我自己来。”

李静看着这个曾经解得出最难物理题的双手,如今熟练地握着锅铲,心里堵得难受。

吃饭时,老人们围坐在一起,像一大家子。陈默给每个人盛饭,提醒这个吃药,帮那个擦嘴。

一位牙齿掉光的老人吃得慢,陈默就坐在旁边,等他吃完自己再吃。

饭后,陈默拿出吉他——那是他高中时的爱好。他弹唱起老歌,老人们跟着哼,跑调得厉害,但笑容真切。

阳光透过窗户照进来,灰尘在光柱里跳舞。这一刻,李静突然明白了什么。

离开前,她问:“后悔吗?如果你走另一条路,现在可能已经是教授,或者科技公司高管了。”

陈默想了想:“你知道吗?物理学里有个概念叫‘熵增’,宇宙总是趋向混乱。但生命是反熵增的,它在混乱中创造秩序。”

“这些老人,他们的生命正在走向混乱——疾病、遗忘、孤独。我做的,不过是减缓这个过程,在混乱中创造一点秩序和温暖。”

他笑了:“这比我以前研究的任何物理问题都有意义。”

李静上车前,陈默叫住她:“别跟同学们说太多,就说我在老家做点小生意。”

“为什么?”

“每个人都有自己的人生坐标。我的坐标在这里,不需要同情,也不需要赞美。”

回城的路上,李静在同学群里发了一条消息:

“找到陈默了。他在做一件很了不起的事。”

然后她关掉手机,看向窗外飞驰而过的田野。

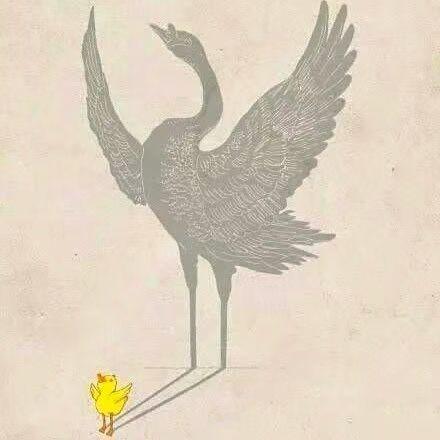

她想起高中时的陈默,总是一个人坐在教室最后一排,解那些谁也解不出的难题。那时她觉得他孤独,现在才明白:有些人注定要走少有人走的路,不是因为孤独,而是因为他们看见了别人看不见的东西。

三天后,养老院收到一批匿名寄来的物资:新被褥、医疗床、轮椅,还有一台大电视。

陈默问快递员谁寄的,快递员摇头:“对方只说,是一个老同学。”

同一天,他的银行卡收到一笔转账,备注只有四个字:“同学会份子”。

紧接着是第二笔、第三笔……一共二十八笔。最后一笔的备注是:“给咱爸妈买点好吃的。”

陈默看着手机屏幕,久久没有说话。

那天晚饭,老人们发现菜特别丰盛。陈默给每个人碗里都夹了肉,说:“今天有好消息。”

“啥好消息呀?”老人们问。

陈默举起茶杯,微笑:“我同学们说,他们也是咱们的孩子。”

夕阳西下,破旧的小院里,三十个老人和一个中年男人,围坐在长桌旁。饭菜的热气袅袅上升,融进金色的余晖里。

远处群山沉默,近处笑声朗朗。

在这个衡量成功用金钱和地位的时代,有一个人,用他最宝贵的二十年,重新定义了“价值”:

它不在高处,而在低处;不是索取,而是给予;不是被仰望,而是被需要。

而这一切,始于一个儿子对父亲的承诺,终于三十个老人晚年的阳光。

原来,最高深的物理公式,也解不出爱的方程式。

因为它本就不需要解——当你成为答案本身。

友友,你是这些老人的孩子吗?评论区发表你的感触。

迷哥创作分享。