穿过曲阜老城的街巷,石板路渐渐被香火熏染的气息浸透。拐角处红墙黄瓦探出檐角,那便是孔庙的所在。这座始建于公元前478年的建筑群,不像别处古迹般突兀地立在现代都市里,倒像是从时光深处生长出来的有机体,砖瓦间藏着的,是两千多年未曾间断的文明对话。

初见孔庙,很难想象它最初不过是三间普通屋舍。鲁哀公在孔子离世次年,将其旧居改作祭祀场所,陈列着逝者生前用过的衣物、车马、书籍。这些日常之物堆叠出的简陋空间,恰似儒家思想萌发时的质朴模样——没有华丽辞藻,仅凭对礼乐秩序的坚守,在乱世中点亮微光。那时的人们或许不曾想到,这座不起眼的家庙,日后会成为牵动王朝命运的精神枢纽。

汉高祖刘邦带着征战的尘土踏入曲阜时,手里握着的太牢祭品,悄然改变了孔庙的命运轨迹。这位马上得天下的帝王,用最高规格的祭祀礼仪叩开了王权与道统的对话之门。此后的帝王们仿佛寻到了治国的密码,纷纷效仿。汉平帝追封孔子,光武帝、明帝亲临祭祀,原本私人家庙逐渐被裹上“国庙”的庄严外衣。那些身着冕旒的身影在庙前躬身行礼,不仅是对先师的敬意,更是借由尊孔之举,将儒家思想编织进统治的经纬。

魏晋南北朝的烽烟里,孔庙成了乱世中的精神孤岛。曹丕封孔子后裔为宗圣侯,孝文帝千里迢迢前来拜谒,孝静帝命人为孔子及其弟子塑像。即便战火纷飞,不同政权的统治者仍执着于对孔庙的尊崇。鲜卑贵族褪去胡服,穿上祭祀用的礼服;割据政权的文书里,“克己复礼”的字句与军事命令并行不悖。这种跨越民族与政权的共识,让孔庙在动荡年代始终保持着神圣性。

隋唐大一统的盛景中,孔庙迎来新的蜕变。唐太宗诏令修缮庙宇,唐玄宗追谥孔子为“文宣王”,素王像首次披上王者衣冠。工匠们在梁柱间雕刻祥云瑞兽,彩绘的壁画重现孔子周游列国的场景。庙堂里的香火与长安城里的驼铃声遥相呼应,儒家思想随着盛世的开放气度,化作万邦来朝时的文化底气。

两宋时期,孔庙的礼制规格达到顶峰。赵匡胤以开国之君的身份拜谒,宋真宗东封泰山后特意绕道曲阜,追谥孔子并大规模扩建庙宇。三百六十间殿庑错落排列,祭祀仪式的每一个环节都被反复推敲。庙堂里传出的钟磬声,与书院中朱熹讲学的声音相互应和,儒家思想从庙堂礼仪渗透到市井生活的细枝末节。

金元时期,游牧民族的铁骑踏碎中原山河,却在孔庙前放缓了马蹄。金章宗大修孔庙,建筑规格直逼王宫;元武宗加封孔子“大成至圣文宣王”,蒙古贵族们放下弯弓,开始研习《论语》。这种看似矛盾的文化转向,实则是征服者对更高级文明的主动接纳。孔庙的砖瓦间,悄然完成了一场没有硝烟的文明融合。

明清两代,孔庙的修建几乎成了王朝兴衰的晴雨表。明孝宗在雷火焚毁后耗时五年重建,四百六十六间殿庑重现昔日气象;清雍正帝不惜耗费巨资,用黄琉璃瓦为孔庙加冕,使其规格与紫禁城比肩。光绪年间,祭孔升为大祀,三跪九拜的礼仪繁琐至极,却也透露出王朝末世对传统秩序的最后坚守。当溥仪退位的诏书颁布时,孔庙的飞檐上还残留着祭祀时的烛泪,见证着一个时代的落幕。

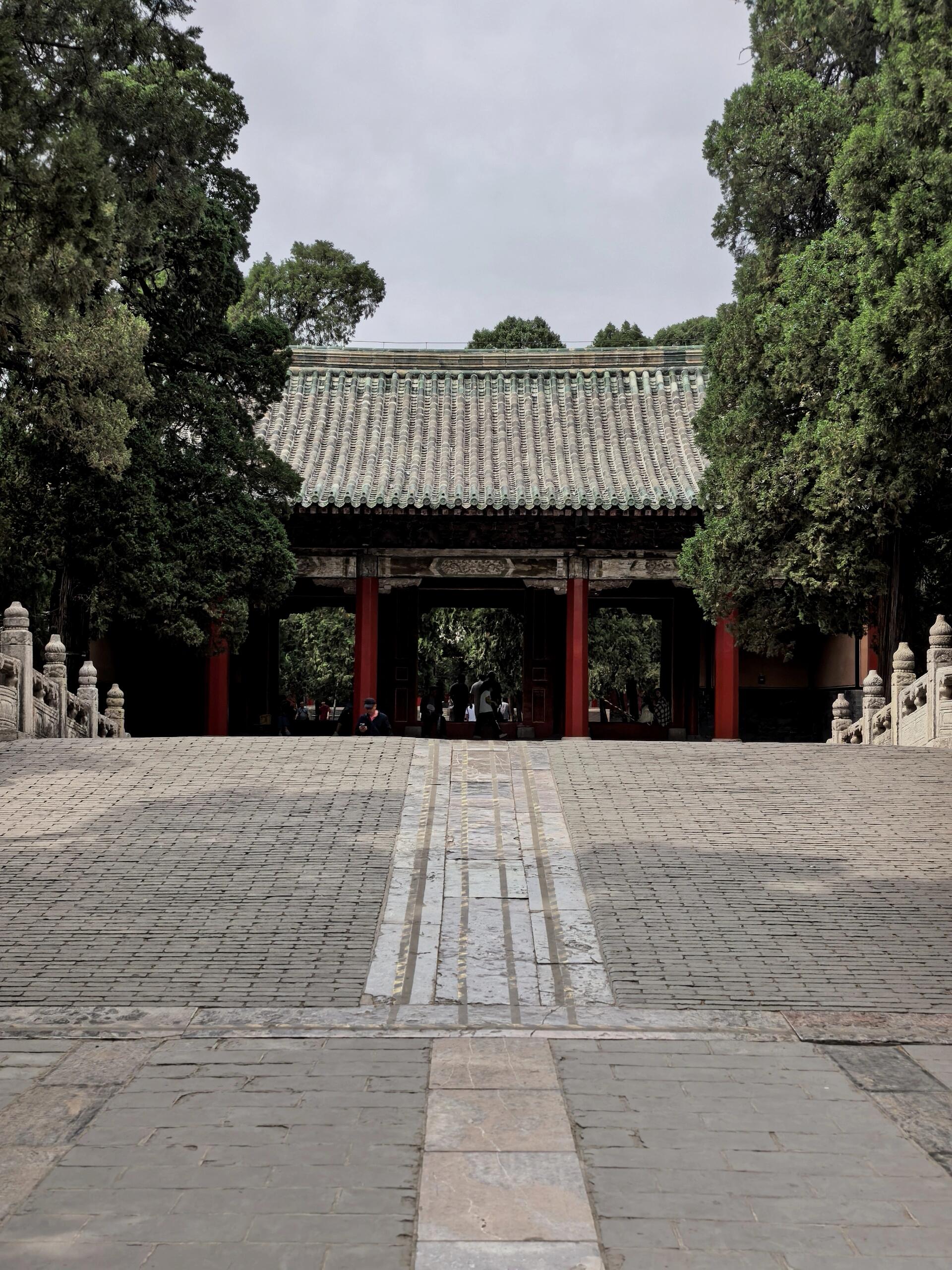

漫步孔庙,能触摸到不同时代留下的印记。汉代的石碑带着粗犷的凿刻痕迹,金元的石柱上缠绕着异域风情的纹饰,明清的斗拱则精巧得如同工艺品。两千多年间,70余次重建扩建,每一次修缮都是对过往的致敬,也是对未来的期许。这里的一砖一瓦,记录的不仅是建筑技艺的演变,更是思想与权力相互塑造的漫长历程。当游人的脚步踏过石板路,惊起檐下的飞鸟,历史的回响,仍在这片古老的建筑群中久久回荡。