入河排污口作为连接岸上污染与水体环境的关键节点,其监测工作被视作水环境治理的“牛鼻子”,对掌握污染物排放实况、精准制定治污策略具有核心意义。随着《入河排污口监督管理办法》等政策落地,监测体系已从单一指标检测升级为覆盖“查、测、溯、治、管”全链条的技术支撑体系,为流域生态保护提供科学依据。

生态环境部数据显示,全国已累计排查出29万余个排污口,推动解决19.5万个污水直排乱排问题,这些成果的取得均以系统的监测数据为基础。流域水环境研究专家指出,入河排污口监测的核心价值在于实现从“末端治理”向“源头管控”的转型,单纯的水质指标检测已无法满足需求,水质与流量的协同监测成为必然趋势。当前监测工作面临三重挑战:排污口流量受生产周期、降雨等因素影响波动剧烈,单次采样数据难以匹配实际排放总量;部分排污口采用暗管、渗坑等隐蔽方式排放,使监测设备难以布设;生活污水与工业废水排污口的水质流量特征差异显著,传统统一监测模式无法适配这种多样性。

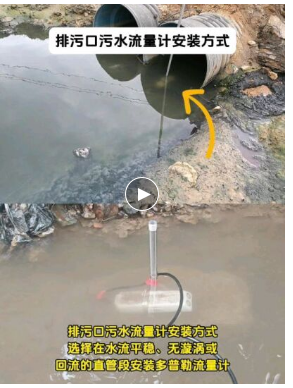

技术创新正持续破解监测难题,推动监测精度与效率显著提升。水质传感器与流量传感器的组合应用可同步采集pH值、化学需氧量,色度,浊度等指标与流量数据,监测频率最高可达每5分钟一次,大幅提升数据同步性。超声波多普勒流量计与视频监控系统的结合被用于无压排污口监测,前者精准计算流量后者记录排放状态,把以往难以量化的无压排放行为转化为可计量的数据。

监测数据的深度应用为精准治污提供有力支撑,已全面融入管理决策各环节。流域管理部门通过整合监测数据可精准核算污染物入河总量,结合水环境容量确定允许排放量,为排污许可证核发提供依据。在某重点流域治理中,研究人员利用连续一年的监测数据识别出3个贡献率超20%的关键排污口,当地政府据此制定专项整治方案,半年内使流域水质达标率提升15个百分点。应急处置场景中,监测平台发现化学需氧量浓度与流量异常时会自动预警,执法人员可借助数据估算污染物扩散范围,快速制定处置方案。《入河入海排污口监督管理技术指南》更明确要求将监测数据纳入档案建设,实现“数据可追溯、责任可落实”。

当前监测工作仍存在优化空间,技术适配性与管理标准化成为改进重点。技术层面,现有设备对高盐度、高悬浮物水体的适应性不足,部分工业废水会腐蚀传感器或堵塞管道,需要研发更耐候的专用设备。管理层面,不同地区监测数据标准不统一,流量计算方法与指标限值存在差异,导致跨区域数据难以整合。长江局在日常抽查中发现,雨污管网错接混接等问题仍较突出,这要求监测系统进一步强化动态跟踪能力。

未来,随着物联网与人工智能技术的深度融合,监测系统将实现更高水平的智能化。AI算法通过学习历史数据可自动识别排放异常模式,提前预判污染风险;跨部门数据共享机制的完善将打破信息壁垒,使监测数据更好服务于流域协同治理。入河排污口监测工作的持续深化,必将为实现“地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到85%”的碧水保卫战目标提供更坚实的技术保障。