【前言:】

英雄后代,胸怀壮志;援朝抗美,责任重大!

这位战功赫赫的开国将军,他那豪迈无畏的气势让无数后辈军人深感敬佩。然而,又有多少人真正了解他背后经历的艰难困苦?

【国难当头,勇毅前行】

1950年10月,朝鲜半岛硝烟弥漫,中国和朝鲜人民联合起来,共同对抗外来侵略者。

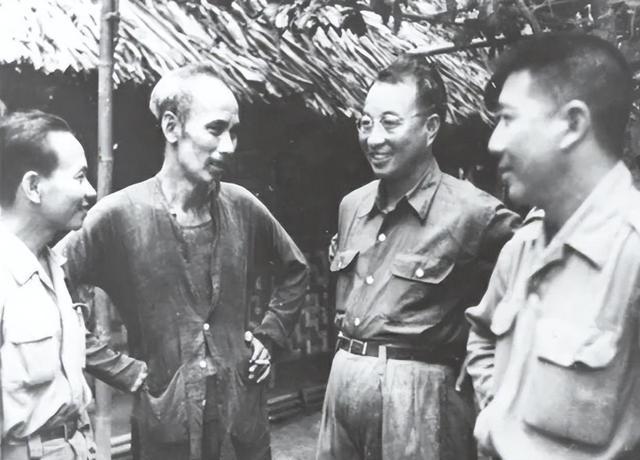

陈赓将军此时身在越南,面对紧张局势,他隔着茫茫大海,内心充满焦虑与担忧。

陈老将军当时正指挥我军顾问团支援越南抵御外敌,虽然战局有所好转,但得知国内突发重大变故,他立即决定返回。

他两次写信给主席,急切请求批准他立刻返回祖国,奔赴朝鲜战场,与志愿军战士并肩作战,共渡艰难时刻。

但当时南越战场激战正酣,如果突然撤军,之前的所有努力可能都会白费,所以主席没有同意这个提议。

全世界人民都是一家人,为自由而战的斗争不分疆域。

陈赓将军坚信"授人以渔"的理念,在越南期间,他担任起"军事导师"的角色,耐心指导作战技巧,增强了当地军民的抵抗信心。他不仅传授战术,更注重培养独立作战能力,使越南军民在面对敌人时能够自主应对。陈赓的教学方法注重实战应用,他通过模拟战斗场景,让学员在实践中掌握技能。这种培训方式显著提升了越南军民的战斗力,为后续的抗争奠定了坚实基础。陈赓的贡献不仅限于军事层面,他还通过言传身教,激发了越南军民的民族自豪感和抗争意志。他的工作成效显著,为越南的独立事业提供了有力支持。

在他的战略部署和领导下,越南军队实力迅速提升,法国殖民势力逐渐溃退。通过有效的战术安排和指挥,越军不断壮大,法军在战场上接连失利,形势日益被动。整个战局朝着有利于越南的方向发展,法军的侵略行动受到严重挫败。

十月底,历时数月的激烈对抗终于画上句号。陈老将军圆满完成任务,再次提出返回祖国的请求。

就在朝鲜战事紧张之际,彭德怀迫切希望这位老战友前来支援,于是两人一起向毛主席提出请求。

面对国家发展的关键机遇,领导人果断作出决策,迅速予以批准。这一决定体现了对时代机遇的敏锐把握,彰显了推动国家发展的坚定决心。在历史转折的重要时刻,领导人审时度势,以高度的责任感和使命感,及时回应了国家发展的迫切需求。这一决策不仅关系到国家的长远发展,更体现了对国家命运的深刻思考与担当。在重大历史机遇面前,领导人的果断决策为国家的未来发展奠定了坚实基础,展现了把握时代脉搏的远见卓识。

【初抵朝鲜,审时度势】

1951年1月,陈赓将军刚踏上朝鲜的土地,一路奔波显得十分疲惫。

在炮火连天的异国战场上,老将军并未急于行动。他选择耐心观察,深入实地考察,全面掌握战场的每一个细节。通过细致的分析和冷静的判断,他逐步摸清了敌我双方的态势,为后续的决策打下了坚实的基础。

在指挥中心,他专注地听取每位同事的意见,并详细记下所有重要内容。

陈赓将军不顾危险,亲赴前线,实地勘察地理环境。

从南纬28度到北纬38度,从朝鲜半岛的西部海滨到东部海岸线,这位资深将领的足迹遍布了朝鲜的每一片土地。他的行军路线覆盖了从南到北的广阔区域,从西侧的海岸线延伸至东边的海岸,他的步伐踏过了朝鲜的每一条河流和每一座山脉。

在炮火连天的战场上,战壕里硝烟四起,他的身影始终屹立不倒。

在彻底摸清双方军力对比和作战布局后,陈赓将军终于可以安心返回国内,着手组建一支战无不胜的精英部队。他对敌我态势进行了全面分析,确认了战场部署,这才启程回国,准备打造一支强大的军队。陈赓将军深知,只有充分了解敌我情况,才能确保未来的战斗胜利。因此,他在回国前,对敌我双方的军力、部署进行了深入研究,确保万无一失。

【旧疾复发,雄心不减】

陈赓将军一回国,马上开始组织军队。

他亲自挑选每一位战斗人员,并为他们配备了最先进的苏联制造的武器。

很快,一支由三个兵团组成、战斗力极强的精锐部队便组建完成。这支部队规模庞大,士兵们训练有素,装备精良,展现出强大的作战能力。它的组建过程迅速而高效,指挥体系完善,后勤保障有力,整体实力不容小觑。这支劲旅的诞生,标志着军队建设进入了一个新的阶段,为后续的军事行动奠定了坚实基础。它的出现不仅提升了整体军事实力,也增强了部队的凝聚力和战斗力,成为一支不可忽视的重要力量。

关键时刻,老将军的旧疾突然复发。

在国共内战期间,陈赓在一次战斗中不幸受伤,导致腿部留下了永久性的残疾。

在现代战争中,士兵们在战场上频繁受伤,伤口多次撕裂。

即便剧痛缠身,老将军的豪情壮志依然丝毫未减。

他让王近山带队先走,自己因为伤势严重,不得不返回北京治疗。

【雪中送炭,亲析败因】

1951年8月,陈赓将军刚刚从伤病中恢复,便立即启程,重新投入战斗。

但等待他的却是一个令人痛心的消息:第三兵团在向南推进的作战中,因敌众我寡,遭遇重大伤亡,超过三千名战士壮烈牺牲。得知这一情况后,彭德怀极为震怒,严厉批评了前线指挥官的犹豫不决,认为他们错失了扭转战局的关键机会。

陈赓对这批亲自培养的将士深感痛惜。

他明白,在这种极度悲痛的情况下,如果一味地严厉批评,只会让情况变得更糟。相反,真诚地交流,从错误中学习,才是解决问题的根本办法。

老将军承受着沉重的心理负担,逐个与幸存的士兵进行深入交谈,仔细了解战斗细节,并从中总结出有价值的经验和教训。

他的举动就像寒冬里的一把火,瞬间点燃了战士们的斗志。大伙儿个个精神抖擞,士气高涨,纷纷做好准备,决心与美军来场硬仗!

【谋主沙场,筹建军校】

就在陈赓雄心勃勃准备大干一场的时候,一份突如其来的调动通知彻底打乱了他的计划。

中央决定让一位资深将领回国,负责创办哈尔滨军事工程学院。这所新型军校旨在为国防建设输送高质量人才,适应现代化战争需求。通过建立这所院校,国家希望能够系统地培养军事技术骨干,提升军队整体素质,为国防事业提供强有力的支撑。这一决策体现了国家对军事教育的高度重视,也反映出加强国防建设的战略部署。

从战场转向教育领域,陈赓承担起了这一重要职责。

他迫不及待地踏上归途,直奔祖国。

经过一整年的不懈努力,老将军全身心投入,夜以继日地亲自参与,带领筹备团队克服重重困难,顺利完成了哈尔滨教育园区的建设。这片培养人才的沃土终于在这座冰城落地生根。

【思念战友,三赴前线】

尽管创建军事学院的任务艰巨繁重,陈赓将军的思绪却始终萦绕在烽火连天的朝鲜前线,牵挂那些为国捐躯的志愿军将士。他的内心始终被战场的硝烟和战士们的牺牲所占据,即便在筹备军校的繁忙工作中,也无法忘却那些在战场上浴血奋战的英雄们。陈赓将军深知,这些战士的英勇事迹和牺牲精神,正是军校未来学员们需要学习和传承的宝贵财富。因此,他在筹备军校的过程中,始终将这些战士的英勇形象铭记于心,以此激励自己和未来的学员们,为国家的安全和军队的强大贡献自己的力量。

获悉彭德怀健康状况不佳需静养后,陈赓毫不犹豫地再次启程前往朝鲜。

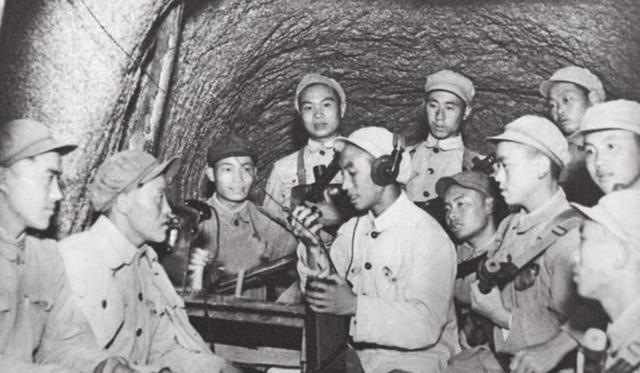

陈赓将军此次为前线部队配备了一种令敌军胆寒的新式作战策略——地道战法。这种战术利用地下通道进行隐蔽作战,使敌人难以察觉和应对。通过挖掘复杂的地道网络,我军能够出其不意地发动攻击,同时有效保护自身安全。这一战术的运用,大大提升了我军的作战效率和生存能力,给敌方造成了巨大的心理压力和实际威胁。陈赓将军的这一决策,充分体现了他对战局的深刻理解和创新思维,为前线将士们提供了克敌制胜的有力武器。

这些经验是他亲自到现场考察后得出的重要结论。

在地下挖掘复杂的通道网络,不仅能够避开敌方炮火的打击,还能为隐蔽行动、转移兵力以及设伏反击提供有利条件。这种战术手段既增强了防御能力,也为进攻创造了机会。

陈赓亲自设计了坑道施工方案,并将图纸下发至师、团、营各级单位,在部队中全面普及实施。这一工程方案迅速在军中推行,得到了广泛应用。通过层级传达的方式,确保了设计理念在各级部队的贯彻执行,有效提升了整体作战效能。

在朝鲜战争的激烈对抗中,战地上迅速构建起了错综复杂的防御体系。这些工事如同雨后春笋般迅速蔓延,形成了一张密集的防护网。

根据相关数据显示,志愿军构筑的地下防御工事总长度超过1200公里,规模之大足以与秦始皇陵地宫相媲美。面对敌军猛烈的炮火攻击,这些错综复杂的坑道系统构成了难以突破的坚固防线。

美军遭遇重创,士气低落,损失惨重。指挥官们陷入恐慌,纷纷感叹陈赓的战略意图并非正面交锋,而是通过构建防御工事来稳固阵地。

【归国不忘,奋斗不息】

1953年,经过长时间的交战,中国与美国及其盟国达成停火协议,标志着历时数年的朝鲜半岛军事冲突正式结束。这场战争以中国志愿军参与朝鲜战争为主要特征,最终通过谈判实现了战事的终止。

陈赓将军在功成名就后,立即投入到哈尔滨军事工程学院的创建事务中。他带着丰富的经验和荣誉,全力以赴地推动这一重要项目的进展。陈赓不仅积极参与规划,还亲自指导各项具体工作,确保学院的筹建顺利进行。他的领导和努力,为哈军工的建立奠定了坚实的基础,也为中国军事教育的发展做出了重要贡献。

凭借多年的实战经验和深入分析美军战术,他完成了一份详尽的军事研究报告,篇幅达到40万字。这份报告全面梳理了当代战争体系的各个层面,为现代化作战提供了系统性的理论框架。通过对美军作战模式的深入研究,他总结出了一套完整的军事理论体系,涵盖了现代战争的各个方面。该报告不仅凝聚了他多年军旅生涯的实战心得,更对现代战争形态进行了系统化的归纳与阐述,为军事理论研究做出了重要贡献。

这份珍贵的理论成果,如同指路明灯,为我军现代化发展指明了方向。它不仅凝聚了丰富的实践经验,更蕴含着深刻的战略思考。在当前复杂多变的国际形势下,这一思想体系为我军应对各种挑战提供了有力的理论支撑。通过深入学习和贯彻这一思想,我军能够更好地把握新时代军事变革的脉搏,加快推进武器装备现代化,优化军事人才队伍建设,提升整体作战能力。同时,这一思想也为我军在国际军事舞台上发挥更大作用提供了理论指导,有助于维护国家主权和领土完整,保障国家发展利益。在未来的发展进程中,我们将继续以这一思想为指导,不断推进国防和军队现代化建设,为实现强军目标、建设世界一流军队而不懈奋斗。

长期操劳过度导致陈赓将军的健康每况愈下,他最终未能亲眼目睹自己毕生奋斗的事业取得最终成就。这位为革命事业鞠躬尽瘁的将领,在付出巨大心血后,却因身体原因未能等到理想实现的时刻。

1961年,一位58岁的资深将领因心脏问题突然离世。

他的去世让整个军队沉浸在深深的哀伤之中。

陈赓将军经常说:"生命的价值不在于长短,而在于贡献。"他的一生虽然不长,却充满了辉煌。他用实际行动和牺牲精神,完美地展示了什么是真正的英雄主义。

南京城下风云突变,气势磅礴,浩浩荡荡的军队跨过长江。

陈赓的一生,堪称一部用战火与牺牲写就的英雄传记,也是新中国历史上最为动人心魄的辉煌篇章之一。他的经历,展现了革命年代的艰难与荣光,见证了中国共产党从弱小走向强大的历程。在硝烟弥漫的战场上,陈赓以其卓越的军事才能和坚定的革命信念,为中国人民的解放事业立下了不朽功勋。他的故事,不仅是个人的奋斗史,更是那个时代无数革命志士的缩影,永远铭刻在共和国的历史丰碑上。

让我们重新审视那个战火纷飞的时期,铭记老一辈革命家的伟大贡献,继承他们为国家奉献、无私付出的精神,激励自己不断前行,创造出符合时代需求、赢得人民认可的杰出成就。

陈赓将军曾三次前往朝鲜战场,一位美军指挥官在战后感叹,他看起来不像是来参战的。这位美军将领对陈赓的战术和策略印象深刻,认为他的行动方式与传统战争思维截然不同。陈赓的作战风格独特,似乎更注重战略布局而非直接对抗,这让对手感到困惑和意外。他的表现不仅展示了卓越的军事才能,也体现了灵活多变的指挥艺术。

评论列表