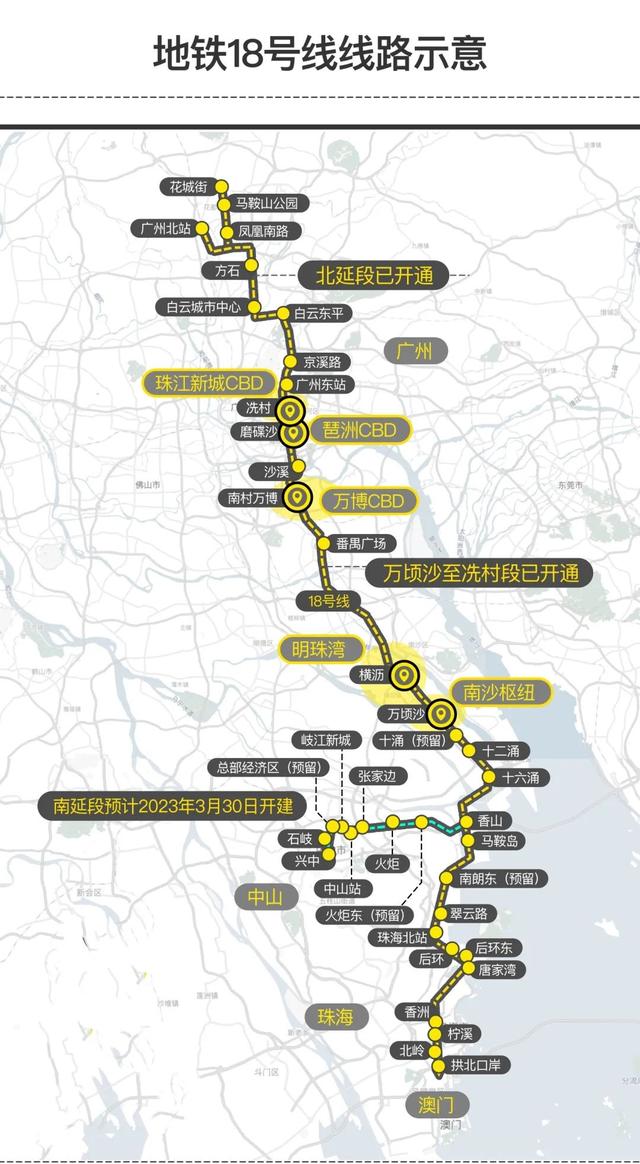

备受关注的南中珠城际(广州地铁18号线南延段)珠海段,近期再度引发热议。

根据珠海交通控股集团在领导留言板的官方回复,南中珠城际(香山至珠海段)工程仍处于暂停状态,方案待定,暂无最新进展。

这一消息令许多期待“地铁通勤”的市民大感意外——毕竟在今年初的广东省政府工作报告中,该项目还被列为2025年正式项目,计划总投资158亿元,建设周期为2025-2030年。

争议焦点:高架方案引发居民抗议

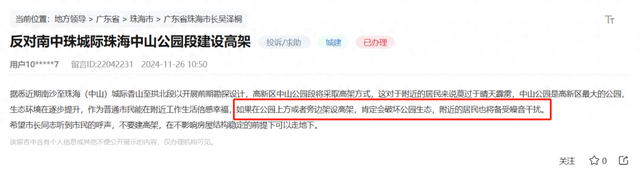

争议焦点:高架方案引发居民抗议珠海段的暂停,与线路走向的争议密切相关。

根据此前规划,珠海段从珠海北站出发,经港湾大道、迎宾南路延伸至拱北口岸,但具体站点尚未公布。

然而,高新区中山公园段拟采用高架建设的方案,遭到沿线小区业主强烈反对。

居民担忧高架轨道会破坏公园生态,并带来噪音污染。

例如,仁恒滨海湾小区业主曾集中抗议,迫使设计单位重新勘察并调整方案。

尽管官方强调将优化比选方案,但这一矛盾反映出城市基建与居民利益的平衡难题。有业内人士分析,珠海段需兼顾生态保护、客流需求及运营成本,导致方案反复论证。

二、中山段“狂飙突进”:盾构机昼夜掘进,2027年通车可期

二、中山段“狂飙突进”:盾构机昼夜掘进,2027年通车可期与珠海段的停滞形成鲜明对比的是,中山段正以“湾区速度”推进。

自2023年3月动工以来,中山段已有16个工点全面开工,9台盾构机同时掘进,首个隧道区间(岐江新城站-岐江道站)实现双线贯通。例如:

香山站:作为连接珠海和深圳的“黄金中转站”,右线盾构进度已达44%,左线即将调试完毕,预计年底贯通。兴中站:中山段终点站基坑已封底,进入主体施工阶段,未来将串联广州、中山核心城区。按照计划,中山段将于2027年底建成通车,届时南沙与中山中心城区可实现10分钟直达,广州至中山通勤时间缩至45分钟。

三、湾区博弈:南沙的“生命线”与东西岸的“断层危机”

三、湾区博弈:南沙的“生命线”与东西岸的“断层危机”南中珠城际不仅是一条交通线路,更是大湾区西岸发展的“战略命脉”。然而,其推进过程中暴露出多方利益博弈:

1. 南沙的“轨道焦虑”

作为国家级新区,南沙虽政策红利不断,但交通短板制约其发展。目前从南沙到广州市区需1.5小时,至珠海无直达轨道,人口增速长期垫底。南中珠城际被视为打破南沙“孤岛效应”的关键——通过18号线贯通运营,南沙可直连珠海拱北口岸和澳门,成为真正的“湾区几何中心”。

2. 珠海与中山的“心态分化”

珠海市民对南中珠城际期待颇高:线路建成后,珠海可通过香山站衔接深南中城际,实现与深圳的快速联通,无需绕行广州。而中山则凭借深中通道和南中珠城际“双红利”,加速融入广深都市圈,甚至被网友调侃“中山在认真挖地铁”。

3. 东西岸的“失衡困局”

大湾区东岸(深圳、东莞)凭借密集路网已形成“1小时生活圈”,而西岸(珠海、中山)仍依赖跨江通道。南中珠城际的延迟,恐加剧珠江口“东强西弱”的格局。正如网友所言:“通,则共享万亿经济红利;拖,则东西岸断层难弥合。”

四、未来展望:珠海段能否“破局”?

四、未来展望:珠海段能否“破局”?尽管珠海段暂未动工,但多项规划仍释放积极信号:

广珠澳高铁横琴段:计划2025年完成可研批复,未来将与珠海中心站(鹤洲)衔接,强化澳门与内地联通。珠海中心站枢纽:作为珠江口西岸“主枢纽”,其站城一体工程已启动设计招标,预计2029年投用,为南中珠城际预留接入条件。结语

南中珠城际的“一波三折”,折射出大湾区轨道交通建设的复杂性与紧迫性。

对于珠海而言,如何在生态保护、居民诉求与区域发展中找到平衡点,将决定这条“地铁”何时冲出图纸、照进现实。

而湾区西岸能否借轨道之力打破“东强西弱”的魔咒,答案或许就在未来五年。